कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘सोशल मीडिया विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2025’ जिसमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने पर सात साल की सजा और दस लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक संकेत है। यह कानून सतही तौर पर गलत सूचना के विरुद्ध कार्रवाई का प्रयास लगता है, लेकिन इसके गहरे राजनीतिक और वैचारिक निहितार्थ हैं। यह कदम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति के समान है, जिसमें असहमति और आलोचना को कुचलने की नीति रही है।

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया उपभोक्ता देश है। 2025 तक भारत में लगभग 85 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 70 करोड़ लोग सोशल मीडिया का नियमित उपयोग करते हैं। व्हाट्सएप के 53 करोड़, यूट्यूब के 45 करोड़, फेसबुक के 35 करोड़, इंस्टाग्राम के 33 करोड़ और ट्विटर (एक्स) के 2.5 करोड़ से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। सोशल मीडिया अब केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाचार, सूचना, अभिव्यक्ति, रोजगार और जनआंदोलनों का प्रभावी मंच बन चुका है।

सरकार समर्थित निकाय को निर्णय लेने की खुली छूट

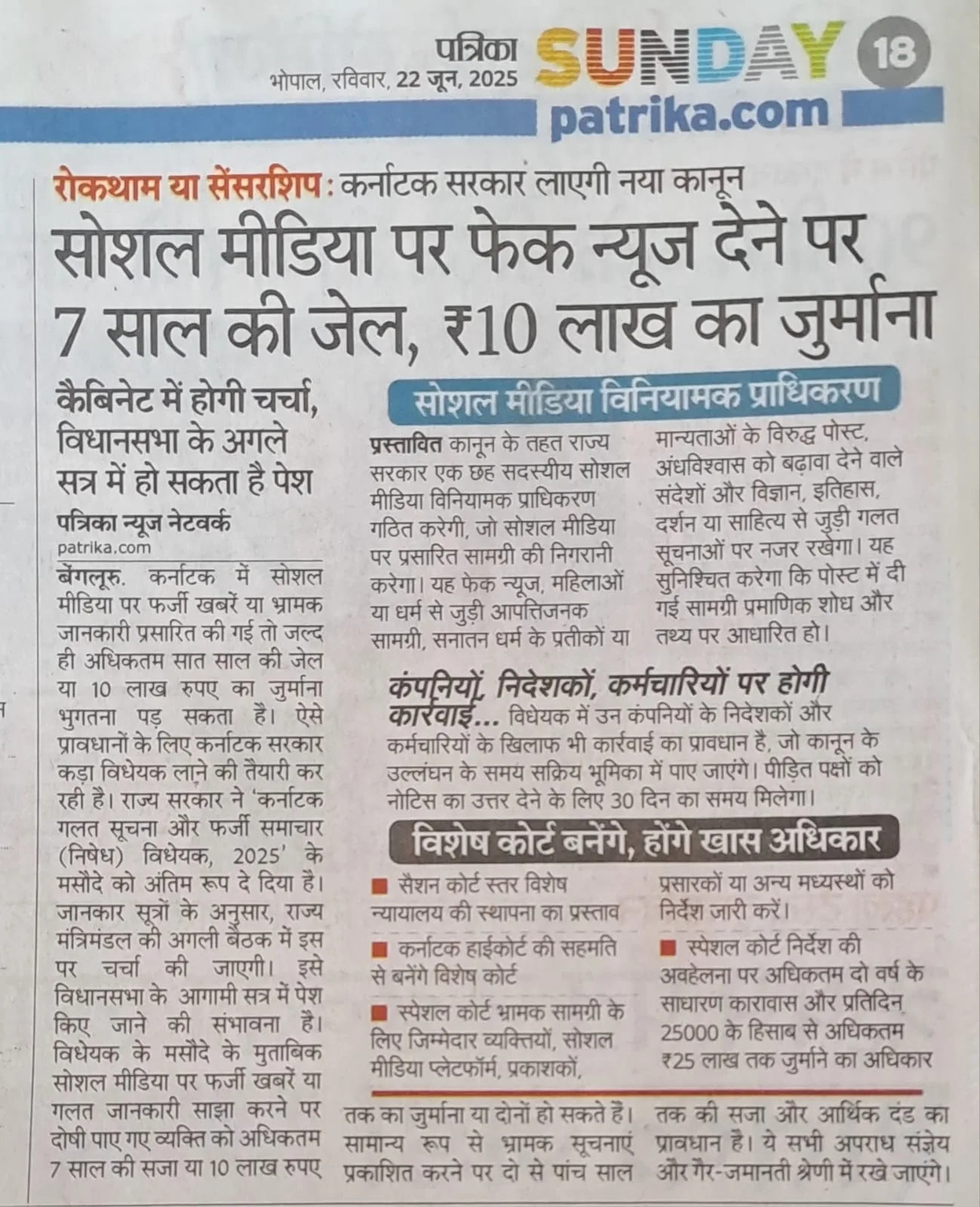

इसी डिजिटल शक्ति को नियंत्रित करने की राजनीतिक इच्छा ने इस प्रकार के कठोर विधेयक को जन्म दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार एक छह सदस्यीय प्राधिकरण ‘गलत सूचना’ की पहचान करेगा और जरूरत समझे तो सामग्री को हटाने, प्रकाशन को रोकने या आर्थिक दंड लगाने का अधिकार रखेगा। इस प्रक्रिया में सरकार समर्थित निकाय को यह निर्णय लेने की खुली छूट मिल जाती है कि कौन सी जानकारी सत्य है और कौन सी असत्य – जो कि लोकतांत्रिक विचार प्रक्रिया के विपरीत है।

कांग्रेस का असहमति की आवाज को कुचलने का रहा है इतिहास

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी जब-जब सत्ता में रही है, उसने असहमति की आवाज़ों को कुचलने के प्रयास किए हैं। वर्ष 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित कर, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की, और हजारों विपक्षी नेताओं को बिना सुनवाई जेलों में डाल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, अखबारों की प्रतियों को प्रिंट से पहले अनुमोदन के लिए भेजना अनिवार्य कर दिया गया था।

UPA सरकार में भीं इंटरनेट सेंसरशिप की हुई थी कोशिश

यही नहीं, कांग्रेस की UPA सरकार के दौरान भी इंटरनेट सेंसरशिप की कोशिशें की गईं। आईटी एक्ट की धारा 66A का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर छात्रों और आम नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ‘श्रेया सिंगल बनाम भारत सरकार’ के ऐतिहासिक निर्णय में इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया। फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें नए रूपों में सेंसरशिप को पुनः लागू करने का प्रयास करती रही हैं।

प्रस्तावित कानून का सबसे खतरनाक प्रावधान

वर्तमान प्रस्तावित कानून में जो सबसे खतरनाक बात है वह यह कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को इस आधार पर ‘फेक न्यूज़’ करार दिया जा सकता है कि वह किसी समुदाय, जाति, धर्म, महिला या राज्य की छवि को नुकसान पहुँचा रहा है। यह परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि इसका उपयोग किसी भी आलोचक, पत्रकार, राजनीतिक विरोधी या आम नागरिक के विरुद्ध किया जा सकता है।

कर्नाटक सरकार पर कुछ आरोप लगे हैं जैसे साम्प्रदायिक तत्वों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है, वक्फ बोर्ड की शक्तियों और बजट में वृद्धि की है, हिंदुओं के नरसंहारक टीपू सुल्तान को सरकारी कार्यक्रम के रूप में महिमा मंडित किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हिजाब को समर्थन दिया है, सरकारी पैसे से मदरसों में साम्प्रदायिक शिक्षा को सुचारू किया है, शांति सम्मेलनों के नाम पर केवल मुस्लिम वर्ग को वरीयता दी है।

विगत दिनों कई जिलों में हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध या धारा 144 तथा पुलिस द्वारा कड़ी शर्तें लगाई गईं, जिसे पक्षपातपूर्ण बताया गया। श्रीराम सेना, बजरंग दल आदि संगठनों के खिलाफ एफआईआर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ी है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी की गई थी। हिंदू मंदिरों की आय का सरकारी नियंत्रण करते हुए मंदिरों की आय का प्रयोग अन्य सेकुलर उद्देश्यों हेतु करना, जबकि अन्य धर्मस्थलों की आय उनके समुदाय के पास ही रहती है। मंदिर प्रबंधन बोर्डों में गैर-सनातन व्यक्तियों की भागीदारी करना। कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से वीर सावरकर, हिंदू महापुरुषों से जुड़ी जानकारी कम करना या हटाना, जबकि मुस्लिम शासकों पर अध्याय जोड़ना गोतस्करी और गोहत्या पर सख्ती के बजाय ऐसे मामलों में सरकार द्वारा समर्थन करना। उक्त कार्यों से यह युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि इस कानून का दुरुपयोग हिन्दू समाज के विरुद्ध ही बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

न्यायसंगत नहीं है यह कानून

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और विधि मंत्रालय के आँकड़े बताते हैं कि आईटी एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि दर अत्यंत कम – मात्र 3 से 5 प्रतिशत के बीच है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2022 में फेक न्यूज़, साइबर मानहानि, अफवाह फैलाने आदि के तहत लगभग 8500 मामले दर्ज किए गए, लेकिन केवल 410 मामलों में ही दोष सिद्ध हो सका। ऐसे में इतने कम दोषसिद्धि दर वाले अपराधों के लिए कठोर दंड और उच्च आर्थिक जुर्माना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तावित कानून में विशेष न्यायालयों की स्थापना और प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक अधिकार देने की बात कही गई है। ये व्यवस्थाएँ निष्पक्ष न्याय की अवधारणा को कमजोर करती हैं। जब जांच, प्रमाण और निर्णय – तीनों प्रक्रिया एक ही प्राधिकरण के अधीन हो जाए, तो वह तंत्र सत्ता का औजार बन सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस कानून का सबसे अधिक असर उन्हीं वर्गों पर पड़ेगा जो पहले से हाशिये पर हैं – स्वतंत्र पत्रकार, प्रगतिशील विचारक, विपक्षी कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक जो सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। ऐसी स्थिति में यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं, अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का औजार बन जाता है।

भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। हालांकि इस अधिकार पर कुछ ‘युक्तियुक्त प्रतिबंध’ संभव हैं, किंतु वे केवल संकुचित, स्पष्ट और न्यूनतम होने चाहिए। कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव इन सभी शर्तों का उल्लंघन करता है।

निष्कर्षतः कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत यह कानून सूचना की रक्षा का नहीं, सूचना के नियंत्रण का उपाय है। यह एक ऐसी राजनीतिक मानसिकता का परिचायक है जो आलोचना से डरती है, असहमति को अपराध मानती है और संवाद को अपराधीकरण की ओर ले जाती है। यह न केवल लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, बल्कि भारत की न्यायिक परंपरा, संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक सूचना समाज की आवश्यकता के भी प्रतिकूल है। गलत सूचना का उत्तर सच्ची सूचना है, दंड नहीं। समाज को मीडिया साक्षरता और डिजिटल नैतिकता के माध्यम से सशक्त किया जाना चाहिए, न कि भय और सेंसरशिप के माध्यम से नियंत्रित। यदि यह कानून पारित होता है, तो यह एक नए डिजिटल आपातकाल की शुरुआत मानी जाएगी – जो लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक होगा।

(लेखक कानून के प्रोफेसर हैं तथा सरकारों की नीति और विधि पर लोकतंत्र, संविधान तथा मीडिया स्वतंत्रता की दृष्टि से निष्पक्ष शोध करते हैं।)

(डिस्क्लेमर: ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं। आवश्यक नहीं कि पाञ्चजन्य उनसे सहमत हो)

टिप्पणियाँ