न्याय सुशासन का आधार है। इसलिए न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसा दिखता नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय न्याय प्रणाली पर आज भी अंग्रेजियत का प्रभाव है। न्यायालयों की वेशभूषा, जजों को संबोधन, जिरह-सुनवाई से लेकर अदालतों के निर्णय तक में यह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में सुनवाई से लेकर फैसले तक, हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व है। देश में तीन प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी समझ पाते हैं। इसलिए अधिकांश मामलों में वादी-प्रतिवादी को यह समझ नहीं आता कि उनकी याचिकाओं में क्या लिखा है।

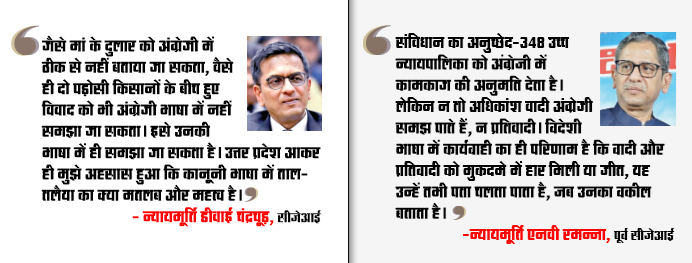

ऐसी स्थिति में वे पूरी तरह वकीलों के भरोसे रहते हैं। हालांकि न्यायपालिका में अंग्रेजी परंपरा के विरुद्ध विमर्श खड़ा होने लगा है। हाल में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने लखनऊ में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई अंग्रेजी में होती है। कई बार जिस विषय पर बहस होती है, आम लोगों की समझ में नहीं आता कि क्या बहस हुई है। ऐसे में अदालता में हिंदी में बहस होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कानून की पढ़ाई को आसान बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विधि विश्वविद्यालयों को हिंदी में भी एलएलबी पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए।

जिस समय सीजेआई न्यायालयों की भाषा पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उसी समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थी। इस दो दिवसीय हड़ताल के दौरान एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पारित किया कि अधिवक्ता अब से न्यायमूर्तियों को ‘मी लॉर्ड’, ‘योर लॉर्डशिप’ जैसे शब्दों से संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि ‘सर’ कहेंगे।

अदालतों में वेशभूषा

अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में न्यायाधीशों की वेशभूषा स्थानीय पहनावे के अनुसार ही होती थी। ब्रिटेन में 1627 में किंग एडवर्ड तृतीय ने न्यायाधीशों के लिए ड्रेस कोड लागू किया, जिसमें काला कोट अनिवार्य किया गया था। 1635 में ड्रेस कोड की नियमावली बना दी गई। इसके बाद 1680 में न्यायाधीशों के लिए काला कोट, सफेद बैंड, गाऊन और विग पहनना अनिवार्य किया गया। अंग्रेजों के कंपनी रूल और क्राऊन रूल में न्यायाधीशों की वेशभूषा वही रही। बाद में अंग्रेज तो चले गए, पर न्यायाधीशों और वकीलों की वेशभूषा वही बनी रही। 1950 के अंतिम कालखंड में पहनावे से विग तो गायब हो गई, लेकिन शेष परिधान, जैसे कोट, बैंड और गाऊन चलन में बने रहे।

भारत में वकीलों की वेशभूषा अधिवक्ता अधिनियम-1961 के अनुसार भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) द्वारा निर्धारित की जाती है। बीसीआई के नियमानुसार, पुरुष अधिवक्ताओं के लिए काला कोट/अचकन/काली शेरवानी, सफेद शर्ट, सफेद बैंड/काली टाई, पैंट/धोती (जींस को छोड़कर) व गाउन तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए कोट बैंड/काली टाई, गाउन के अलावा साड़ी/ब्लाउज, लंबी स्कर्ट, सलवार-कमीज तय किए गए हैं। बीसीआई आज भी अंग्रेजी कोट व गाउन की आवश्यकता पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती।

जजों को संबोधन

इसी तरह, न्यायाधीशों को ‘मी लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ कहने की परंपरा भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी, जो आज तक चल रही है। हालांकि रह-रह कर इस परंपरा को समाप्त करने की बात उठती रही है। कुछ न्यायाधीश भी इस संबोधन को बदलने की वकालत कर चुके हैं। ‘मी लॉर्ड’ और ‘योर लॉर्डशिप’ को औपनिवेशिक अतीत का अवशेष मानते हुए बीसीआई ने मई 2006 में प्रस्ताव भी पारित किया था। इसके अनुसार, ‘‘बार के कर्तव्य के अनुरूप न्यायालय के प्रति सम्मान दर्शाने और न्यायिक कार्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में ‘योर आनर’ या ‘माननीय न्यायालय’ और अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में ‘सर’ या संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में समकक्ष शब्द से संबोधित करना चाहिए।’’ बीसीआई के इस प्रस्ताव का हवाला देते हुए कई उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति समय-समय पर अधिवक्ताओं से ‘मी लॉर्ड’ का प्रयोग न करने का आग्रह करते रहे हैं। नवंबर 2023 में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने एक अधिवक्ता द्वारा बार-बार ‘मी लॉर्ड’ और ‘लॉर्ड शिप’ बोलने पर कह दिया था कि ‘‘आप ‘मी लॉर्ड’ कहना बंद कर दें तो अपने वेतन में से आधा वेतन आपको दे दूंगा।’’ वैसे ब्रिटिश काल का शब्द ‘मी लॉर्ड’ या ‘योर लॉर्डशिप’ कानूनी रूप से अब भारतीय न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं है।

न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण …

न्यायालयों की कार्यवाही में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

जिन न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति है, वहां कड़ाई से इसका पालन हो।

कार्यवाही एवं निर्णय में भाषा की जटिलता को दूर कर इन्हें आमजन के समझने लायक बनाया जाए।

न्यायिक प्रक्रिया सुगम हो, ताकि न्यायपालिका पर आमजन का विश्वास बढ़े।

अंग्रेज गए, अंग्रेजी नहीं

जब भारत विभिन्न रजवाड़ों में बंटा हुआ था, तब राजा के दरबार में ही न्याय हुआ करता था। न्याय वादी-फरियादी की भाषा में ही होते थे। बाद में मुगल आए तो न्याय व्यवस्था में भाषा भी बदल गई। मुगल काल में सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजाम-ए-अदालत बनी, जहां दीवानी व आपराधिक मुकदमों की सुनवाई फारसी में होती थी। उसी समय से न्याय व्यवस्था भारतीय भाषाओं के बजाए फारसी में चलने लगी। फिर अंग्रेज आए और न्याय प्रणाली में अंग्रेजी भी आ गई। उस समय फारसी और अंग्रेजी जानने वालों को ही न्यायालयों में नौकरी मिलती थी, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इन्हीं भाषाओं के इर्द-गिर्द थी।

भाषाई जाल और अदालतों के चक्कर में उलझी आम जनता का शोषण होता देख 1882 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तत्कालीन शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के समक्ष उपस्थित होकर हिंदी को न्यायालय की भाषा बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, ‘‘यदि हिंदी अदालती भाषा हो जाए तो समन पढ़वाने के लिए दो-चार आने और साधारण-सी अर्जी लिखवाने के लिए कोई रुपया या आठ आने क्यों देगा। तब पढ़ने वालों को यह अवसर कहां मिलेगा कि गवाही के समन को गिरफ्तारी का वारंट बता दे। सभी सभ्य देशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। भारत ही ऐसा देश है, जहां अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न ही प्रजा की।’’ उस समय अदालतों में फारसी भाषा का चलन था, लेकिन भारतेन्दु हरिश्चंद्र का यह प्रयास सफल नहीं हो सका।

इसके बाद जब महामना मदनमोहन मालवीय ने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत शुरू की तो उनका ध्यान भी न्यायालयों की भाषा पर गया। उनका मानना था कि सही मायने में न्याय तभी होता है, जब फरियादी को न्याय उसी की भाषा में मिले और उसकी बात उसकी भाषा में सुनी जाए। उन्होंने इसके लिए व्यापक जन आंदोलन भी चलाया और स्थानीय रजवाड़ों को साथ लेकर अवध के गवर्नर सर एपी मैकडोनल पर दबाव डाला। अंतत: 16 अप्रैल, 1900 को अदालतों में फारसी के साथ नागरी (हिंदी) में भी कामकाज को लेकर विज्ञप्ति जारी हुई। न्यायालय में नियुक्ति के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया गया और सभी कर्मचारियों को हिंदी सीखने का आदेश भी पारित हुआ। तब से उत्तर प्रदेश, बिहार की स्थानीय अदालतों में फारसी के साथ हिंदी का भी प्रयोग होने लगा। स्वाधीनता के बाद जिला/विचारण न्यायालयों ने तो क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही।

संविधान के अनुच्छेद-348(1) में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा तय की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्य प्रावधान न कर दे, तब तक सभी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय अंग्रेजी में ही कार्य करेंगे। इसी तरह, अनुच्छेद-348(2) में यह प्रावधान भी किया गया कि किसी राज्य के राज्यपाल चाहें तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने प्रदेश के उच्च न्यायालय में हिंदी या प्रदेश की राजभाषा में काम करने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन यह प्रावधान उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा। निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा भी हिंदी या राज्य की राजभाषा में हो, इसके लिए राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 7 में एक उपबंध जोड़ा गया। इसके अंतर्गत किसी भी राज्य के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा को उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे।

सबसे बड़ी बाधा

आजकल ‘संविधान बदल देंगे’ का विमर्श फैलाकर समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ राजनेता संविधान की प्रतियां भी साथ लेकर चल रहे हैं, परंतु संविधान की मूल भावना की अनदेखी 1965 में हुई। तत्कालीन सरकार ने 21 मई, 1965 को कैबिनेट समिति के एक निर्णय में यह प्रावधान किया कि किसी भी उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर सीजेआई की सहमति ली जाएगी। उसके बाद जब राज्यों से प्रस्ताव आए तो उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति तो मिल गई, लेकिन जब इनसे अलग होकर क्रमश: उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अस्तित्व में आए तो वहां के उच्च न्यायालयों में हिंदी में काम करने की छूट आज तक नहीं मिली। राजस्थान ने अनुच्छेद 348(2) के प्रावधान का लाभ 1950 में ही ले लिया था। राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 7 का लाभ देकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के उच्च न्यायालयों में हिंदी में कार्रवाई, साथ-साथ निर्णयों, डिक्री या आदेशों में भी हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी गई थी।

इसी तरह तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने-अपने उच्च न्यायालय में क्रमश: तमिल, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ और हिंदी के प्रयोग की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। इन प्रस्तावों पर सरकार ने 1965 में लिए गए कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार सीजेआई से सलाह मांगी। 16 अक्तूबर, 2012 को सीजेआई ने सरकार को सूचित किया कि विचार-विमर्श के बाद इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद तमिलनाडु सरकार के दोबारा अनुरोध करने पर सरकार ने 2014 में सीजेआई से उच्च न्यायालयों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को अधिक लचीला बनाने के लिए इस संबंध में लिए गए पिछले निर्णयों की समीक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की सहमति भेजने का अनुरोध किया। लेकिन जनवरी 2016 में सीजेआई ने इसे फिर से ठुकरा दिया।

सर्वोच्च न्यायालय और हिन्दी

सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में कार्यवाही की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर विचार के बाद तत्कालीन सीजेआई न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2015 में याचिका खारिज कर दी थी। पीठ का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी ही है। इसकी जगह हिंदी लाने के लिए वह सरकार या संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकती। ऐसा करना विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा।

इसी तरह, 2022 में शीर्ष अदालत ने एक वादी को हिंदी में बहस करने से रोक दिया था और कहा था सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। बुजुर्ग याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपने मामले में हिंदी में अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन न तो न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय याची की बात समझ पा रहे थे और न ही याची।

2017 से बदलाव शुरू

केंद्र में भाजपानीत राजग सरकार के आने के बाद न्याय प्रक्रिया के भारतीयकरण की शुरुआत हुई। इसमें अदालतों में हिंदी के साथ स्थानीय भाषाओं में कामकाज को बढ़ावा देना भी शामिल है। देशभर में कार्यरत 24,659 न्यायिक अधिकारियों में से 95.7 प्रतिशत स्थानीय भाषा में काम करते हैं। शेष 4.30 प्रतिशत को ही अनुच्छेद-348 के अंतर्गत अंग्रेजी में काम करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनमें 4.17 प्रतिशत उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति और 0.13 प्रतिशत उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति शामिल हैं।

इस विशेषाधिकार के कारण आज भी न्याय व्यवस्था भारतीय परिवेश में नहीं आ पा रही। यहां प्रश्न और विरोध उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि संवैधानिक व्यवस्था न होते हुए भी 1965 में कैबिनेट समिति को यह निर्णय लेना पड़ा कि अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव आने पर सीजेआई से सलाह मांगी जाएगी। हालांकि देशभर में उस फैसले का विरोध हुआ और गोष्ठियों, प्रदर्शनों के माध्यम से न्याय व्यवस्था को भारतीय पद्धति से चलाने की मांग उठने लगी। खासतौर से तमिलनाडु में इसका व्यापक विरोध हुआ। 2017 में विधि, न्याय एवं कार्मिक विभाग की स्थायी संसदीय समिति को भी 1965 की कैबिनेट समिति का निर्णय असंवैधानिक लगा। समिति ने यह सिफारिश की कि उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए सीजेआई की सलाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद-348 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

संसदीय राजभाषा समिति ने भी उच्चतम न्यायालय में हिंदी को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। विधि मंत्रालय ने उसे विधि आयोग के पास भेजकर राय मांगी। पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया ने विधि आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था, ‘‘हमें संसदीय विचारों का आदर करना चाहिए और सावधानीपूर्वक एक शुरुआत करनी चाहिए।’’ परंतु तमिलनाडु निवासी न्यायमूर्ति एआर लक्षमणन की अध्यक्षता वाले 18वें विधि आयोग ने 17 दिसंबर, 2008 को अपनी 216वीं रिपोर्ट में तथाकथित व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत यह सिफारिश की कि उच्चतम न्यायपालिका पर वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह प्रेरक स्वरूप का ही क्यों न हो, नहीं थोपा जाना चाहिए।

मलिमथ समिति की सिफारिश

वर्ष 2000 में मलिमथ समिति का गठन हुआ था। इसने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार को लेकर 2003 में एक रिपोर्ट दी थी। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि क्षेत्रीय भाषाओं में संहिता की अनुसूची बनाई जाए, जिससे अभियुक्त अपने अधिकारों को जान सके और अधिकारों से वंचित होने पर किससे संपर्क करना है, इसकी भी जानकारी मिल सके।

हिंदी अब भी उपेक्षित

चाहे पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना हों या वर्तमान सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, समय-समय पर न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण की वकालत करते रहे हैं। राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 7 के तहत भारतीय भाषा अभियान उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में कामकाज की मांग को लेकर अभियान चला रहा है।

स्वाधीनता के बाद वैसे तो देश के जिला/विचारण न्यायालय कानूनी रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में काम कर रहे हैं, परंतु इनमें भी अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ रहा है। जिला/विचारण न्यायालयों में कामकाज की भाषा तय करने का अधिकार राज्य सरकारों का ही है, परंतु अपनी सुविधा के लिए इन न्यायालयों ने भाषा को लेकर कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की है।

देश की राजधानी दिल्ली के जिला न्यायालय तो हिंदी में काम करने का प्रावधान होने के बावजूद अंग्रेजी में काम करते हैं। इसका असर अब अन्य राज्यों में भी होता दिख रहा है। पक्षकार वकीलों की असहमति के बावजूद गवाहों के बयान अंग्रेजी में अनूदित किए जाते हैं। न्यायिक निर्णय भी अंग्रेजी में दिए जाते हैं, जिसका सीधा नुकसान पक्षकारों को ही हो रहा है।

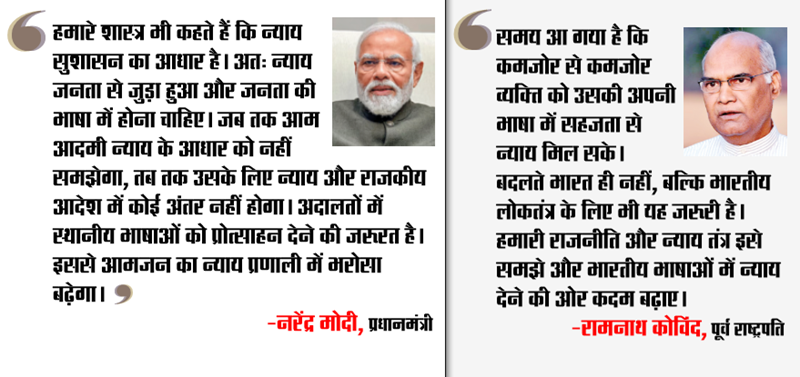

हालांकि 2014 के बाद से परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। हिंदी विरोध के नाम पर अंग्रेजियत ही न चलती रहे, इसलिए सभी हितधारकों का ध्यान रखते हुए यह मांग उठ रही है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में काम हो और सभी जिला/विचारण न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम हो। 2017 में केरल उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि उच्च न्यायालय के फैसले उस भाषा में हों, जिसे पक्षकार आसानी से समझ सकें। इसके बाद 30 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना की उपस्थिति में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए और जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के लोग न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस करें।’’ इससे पूर्व 13 नवंबर, 2021 को काशी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता को न्याय उसकी भाषा में मिलना चाहिए।

हालांकि 2014 के बाद से परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। हिंदी विरोध के नाम पर अंग्रेजियत ही न चलती रहे, इसलिए सभी हितधारकों का ध्यान रखते हुए यह मांग उठ रही है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषाओं में काम हो और सभी जिला/विचारण न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम हो। 2017 में केरल उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि उच्च न्यायालय के फैसले उस भाषा में हों, जिसे पक्षकार आसानी से समझ सकें। इसके बाद 30 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना की उपस्थिति में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए और जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के लोग न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस करें।’’ इससे पूर्व 13 नवंबर, 2021 को काशी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रथम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहा था कि जनता को न्याय उसकी भाषा में मिलना चाहिए।

देश के न्यायालय भारतीय भाषाओं में काम करें, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श पर बार काउंसिल आफ इंडिया ने पूर्व सीजेआई न्यायमूर्ति एसए बोबडे की अध्यक्षता में ‘भारतीय भाषा समिति’ का गठन किया है। यह समिति कानूनी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के उद्देश्य से सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान शब्दावली तैयार कर रही है।

बहरहाल, वर्तमान सरकार द्वारा न्याय प्रणाली के भारतीयकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर किए गए प्रयास अब दिखने लगे हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज 22 भारतीय भाषाओं में से अधिकतर में उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनूदित होने लगे हैं। हरियाणा ने 2020 में कानून बनाकर राज्य के सभी जिला न्यायालयों में हिंदी में काम करना अनिवार्य कर दिया।

देश ने संसद को अनुच्छेद-370 व 35ए को समाप्त करते हुए देखा है। कई संगठनों ने अनुच्छेद-348 को भारतीय परंपराओं के विपरीत और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताते हुए इसे खत्म करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अनुच्छेद-348 तत्कालीन परिस्थितियों के कारण संविधान में जोड़ा गया एक अस्थाई प्रावधान है। संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान पहले से ही कर रखा है कि देश की संसद जब चाहे, कानून बनाकर इसे समाप्त कर सकती है।

यह कहीं से भी न्यायसंगत नहीं लगता कि जिसका मुकदमा है, जिसने अदालत की फीस और वकील की फीस दी है, उसी को अदालत की कार्यवाही समझ में नहीं आ रही है। यहां तक कि वकील चाहकर भी फरियादी की भाषा में बहस नहीं कर पा रहे हैं। समुचित कानून के अभाव में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अभी तक हिंदी में बहस की अनुमति नहीं दी है। लेकिन सरकार द्वारा न्याय प्रणाली के भारतीयकरण के लिए विभिन्न स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों और वर्तमान सीजेआई न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के ताजा बयान से उम्मीद जगी है।

(लेखक सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं)

टिप्पणियाँ