जिन्होंने भी सावरकर जी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, उन सभी को आगे चलकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी या कांग्रेस से निकाल दिया गया। यही कारण है कि वीर सावरकर ने कांग्रेस में शामिल न होने का निर्णय लिया, जो आगे चलकर 100 प्रतिशत सही सिद्ध हुआ।

1947 के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय सभा (सावरकर कांग्रेस को इसी नाम से पुकारते थे।) अर्थात् कांग्रेस देशभक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। उस जमाने के लगभग सभी नेता कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना सर्व प्रथम कांग्रेस के ही नेता थे। बाद में वे मुस्लिम लीग के नेता बने।

वामपंथी विचारधारा के पुरोधा कॉमरेड एम. एन. रॉय, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाषचंद्र बोस, पं. मदनमोहन मालवीय जैसे नेता भी कांग्रेस में ही थे। यहां तक कि पूरी हिंदू महासभा ही कांग्रेस में सम्मिलित थी। हिंदू महासभा कांग्रेस के अधिवेशन में एक कोने में अपना अधिवेशन करती थी। ऐसी हालत में वीर सावरकर जी का कांग्रेस में न जाना कुछ अलग बात थी।

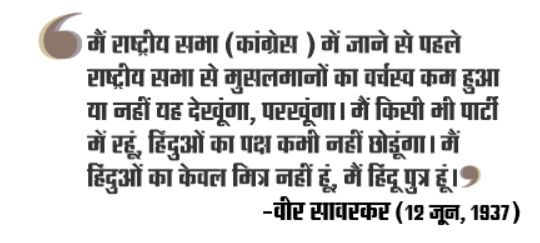

रत्नागिरी में 13 वर्ष तक की स्थानबद्धता से मुक्त होते समय 12 जून, 1937 को उन्होंने कहा था, ‘‘मैं राष्ट्रीय सभा में जाने से पहले राष्ट्रीय सभा से मुसलमानों का वर्चस्व कम हुआ या नहीं यह देखूंगा, परखूंगा। मैं किसी भी पार्टी में रहूं, हिंदुओं का पक्ष कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुओं का केवल मित्र नहीं हूं, मैं हिंदू पुत्र हूं।’’ राष्ट्रीय सभा के संदर्भ में सावरकर जी ऐसा क्यों कहा, इसे समझने की आवश्यकता है।

सावरकर जी को मारने भेजे थे गुंडे

अंग्रेजी कूटनीति का आविष्कार

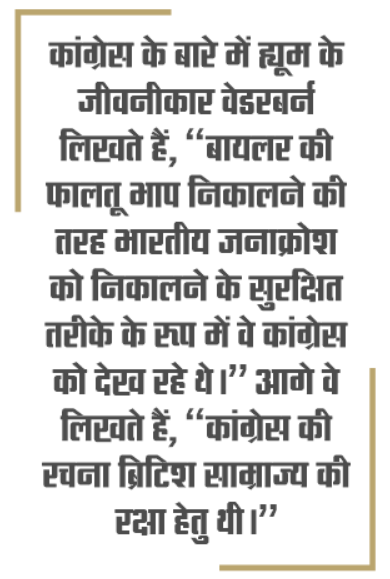

1857 के स्वातंत्र्य समर में भारतीयों का जनाक्रोश विशाल रूप धारण कर अंग्रेजों पर टूट पड़ा। इटावा के मजिस्ट्रेट व कलेक्टर ए.ओ. ह्यूम को चेहरे पर कालिख पोतकर और बुर्का पहनकर इटावा से छुपकर भागना पड़ा। भारतीयों का उग्र, भयानक रूप देखकर ह्यूम सोचने लगे कि इस जनाक्रोश को संयमित कैसे किया जाए। उनके कूटनीतिज्ञ मन में आया कि अगर अंग्रेज भारतीयों के विचारों को प्रकट करने का एक मंच तैयार करें, तो सशस्त्र क्रांति की बात लगभग खत्म होगी, कम से कम 1857 जैसी क्रांति की। उन्हें लगता था कि यह तरीका ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सुरक्षा छिद्र (सेफ्टी वाल्व) जैसा काम करेगा। इसी विचार से उन्हें कांग्रेस की कल्पना सूझी। इस बात को वे तत्कालीन अंग्रेजी वायसराय व राजनयिकों को बार-बार समझाते रहे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया।

1879 में अंग्रेज सेना में सेवारत वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर भारतीय क्रांति का बिगुल बजाया। इससे अंग्रेजों की वह धारणा टूट गई, जिसमें वे सोचते थे कि ‘अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे।’ इसके बाद उन्हें ह्यूम का सुझाव जंचने लगा। फिर वायसराय लॉर्ड डफरीन ने यह कार्य ह्यूम को ही सौंपा। फिर ह्यूम ने अलग-अलग प्रांतों के भारतीय नेताओं को पत्र लिख अपनी योजना बताई।

एक अंग्रेज ‘साहब’ का भारतीयों के प्रति यह दयालु भाव देख वे सब खुश हो गए। उन्होंने लॉर्ड डफरीन या ह्यूम से अध्यक्षता ग्रहण करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना किया। मतलब साफ था कि अंग्रेज ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा तो उस पर भारतीय जनता भरोसा कैसे करेगी? इसलिए ह्यूम ने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष किसी भारतीय को ही होना चाहिए। कह सकते हैं कि उनकी इस कूटनीति को भारतीय नेता समझ नहीं पाए।

1885 में कांग्रेस का अधिवेशन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा दिखाते व ब्रिटिश रानी की जय-जयकार करते संपन्न हुआ। उसके बाद भी यही क्रम जारी रहा। कांग्रेस के शीर्षस्थ लगभग सभी नेता स्वयं को ब्रिटिश सम्राट का प्रजा जन मानते थे और कहते थे, ‘‘हमारा झगड़ा सम्राट से नहीं, यहां के नौकरशाहों से है।’’ स्वयं गांधी जी भी इससे दूर नहीं थे।

कांग्रेस के बारे में ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न लिखते हैं, ‘‘बायलर की फालतू भाप निकालने की तरह भारतीय जनाक्रोश को निकालने के सुरक्षित तरीके के रूप में वे कांग्रेस को देख रहे थे।’’ वे आगे लिखते हैं, ‘‘कांग्रेस की रचना ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा हेतु थी।’’ इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में ह्यूम स्वयं लिखते हैं, “It is necessary for the safety of the State’’ स्टेट यानी अंग्रेजी राज की जरूरत हेतु कांग्रेस है। सावरकर जी ऐसी कांग्रेस से किस प्रकार सुलह कर सकते थे? यह संभव ही नहीं था।

मुस्लिम तुष्टीकरण

1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होते ही हजारों देशभक्त उससे जुड़ गए। उनमें बदरुद्दीन तैयबजी जैसे दो-चार लोग छोड़ शेष सभी हिंदू थे। उसी समय कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुस्लिम नेताओं ने ‘द पेट्रियाटिक एसोसिएशन’ की स्थापना की और ‘कांग्रेस हिंदुओं की है, मुसलमान उसका बहिष्कार करें’ यह प्रचार प्रारंभ किया। स्वभाव से ही देशभक्त होने से हिंदू कांग्रेस के कार्य में निष्ठा से जुड़ गए, लेकिन मुसलमान फायदे-नुकसान का सौदा करने लगे। उनकी दृष्टि में कांग्रेस काफिरों की पार्टी थी और भारत काफिरों का देश है। कांग्रेस जैसे-जैसे उनको भाव देने लगी, वैसे-वैसे एनका मनोबल बढ़ने लगा। कांग्रेस के तत्कालीन वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने संस्मरणों में लिखते हैं,

‘‘इस महान राष्ट्रीय कार्य में मुस्लिम जुड़ जाए, इसलिए हम हर तरह से प्रयास करते थे। उनका रेल भाड़ा भरने से लेकर अधिवेशन के दौरान उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते थे।’’ यही बात और स्पष्टता से स्वामी श्रद्धानंद 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का संदर्भ देकर कहते हैं, ‘‘ज्यादातर मुस्लिम प्रतिनिधियों ने बेशकीमती कपडे पहने थे। वे कपड़े उन्हें अमीर हिंदुओं ने अपने पैसों से दिए थे। मुसलमानों को कहीं पर भी बैठने की सुविधा थी। उनका सब खर्चा हिंदुओं ने ही उठाया था। जब एक मुस्लिम प्रतिनिधि ने खड़े होकर कहा, ‘मैं एक मुस्लिम प्रतिनिधि हूं’ तब सभी ने उत्साहित होकर, तालियां बजाकर उसका स्वागत किया।’’

इस प्रकार कांग्रेसी नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण प्रारंभ किया। स्वयं के हिंदू होने पर उन्हें शर्म अनुभव होने लगी। ‘मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं’ पं. नेहरू का यह वक्तव्य उसी का परिचायक है। ‘मुसलमानों के बिना अपना संगठन राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता’ कांग्रेसियों में ऐसी विकृत भावना घर कर गई, उधर मुसलमान और कट्टर हो रहे थे। मुसलमानों को साथ में लाने के लिए तिलक जी ने लखनऊ करार किया। उसमें मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा हिस्सा दिया गया। गांधी जी तो खिलाफत को समर्थन दे बैठे।

अफगान के अमीर को और हैदराबाद के निजाम को हिंदुस्थान की बादशाहत देने की बात करने लगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ‘वंदे मातरम्’ पर पाबंदी लगाई। स्वामी दयानंद की पुस्तक ‘सत्यार्थ प्रकाश’ को प्रतिबंधित किया। इसके बावजूद मुसलमान मान नहीं रहे थे। उन्हें 50-50 की हिस्सेदारी चाहिए थी। इसका अर्थ एक मुसलमान को तीन वोट और तीन हिंदुओं को एक वोट। सावरकर जी को यह सरासर अन्याय लगा। इसलिए वे कांग्रेस से दूर रहे।

हिंदू विरोधी नीतियां

1926 में अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की। अहिंसा के पुजारी गांधी जी को उसमें हिंसा नजर नहीं आई। उन्होंने उस हत्यारे को ‘भाई’ कहा। 1929 में इलामदीन ने ‘रंगीला रसूल’ के लेखक राजपाल को दिनदहाडे मार डाला। 1934 में अब्दुल कयाम ने नथुरामल शर्मा की हत्या की। ऐसे मामलों में कांग्रेस मौन रही। सीमावर्ती प्रांतों में मुस्लिम फकीर हिंदू युवतियों का अपहरण कर रहे थे।

इस पर जब हिंदू महासभा के भाई परमानंद ने सवाल उठाया, तो डॉ. खान बोले, ‘अपहृत लड़कियां उन्हीं आतंकवादियों को दी जाए तथा उन पर कोई कार्रवाई न हो।’ इस पर तत्कालीन कांग्रेसी ये तो ‘छोकरा-छोकरी’ का प्रश्न है कहकर हंसने लगे। केरल के मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। गर्भवती महिलाओं का बलात्कार किया। सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की। हजारों को मुसलमान बनाया।

इस दर्दनाक व शर्मनाक घटना का समर्थन खिलाफत के नेताओं ने किया। उनका विरोध तो दूर, इस घटना पर गांधी जी बोले, ‘‘अपने मजहब के लिए, अपने मजहब के अनुसार शूर मोपलाओं ने लड़ाई लड़ी।’’ गांधी की इस भूमिका पर डॉ. आंबेडकर को भी कहना पड़ा, ‘मुसलमानों की प्रवृत्ति मैं समझ सकता हूं, लेकिन श्री गांधी की प्रवृत्ति समझना मुश्किल है।’ यह केवल गांधी जी की ही नहीं, पूरी कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी थी। कांग्रेस का मानना था कि मोपला में कुछ छुटपुट घटनाएं हुईं, ज्यादा कुछ नहीं हआ। बहुत बड़े अनुसंधान के साथ कांग्रेसी नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे ‘केवल तीन परिवार का कन्वर्जन हुआ।’ साथ में यह भी जोड़ा गया कि मोपला मुसलमानों को भड़काया गया था। इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे में सावरकर जी कांग्रेस को कैसे पसंद कर सकते थे?

इस खबर को भी पढ़ें – सावरकर माने सत्य

क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और विचारक विनायक दामोदर सावरकर

देशभक्तों का विरोध

कांग्रेस के एक अधिवेशन में मांग उठी-‘भारतीयों को शस्त्र धारण करने का अधिकार होना चाहिए।’ इस पर आगबबूला होकर ह्यूम ने कहा था, ‘‘जिन अंग्रेजों ने सत्तावन की काली रात का अनुभव किया है,उनमें से कोई ब्रिटिश भारतीयों के हाथ में शस्त्र देने को राजी नहीं होगा। कांग्रेस को अपनी मर्यादा का ध्यान रखकर मांग करनी चाहिए।’’ ह्यूम की इस नीति को दादाभाई नौरोजी से लेकर गांधी तक सभी कांग्रेसी अपनाते रहे। गांधी जी तो सशस्त्र क्रांतिकारियों को अत्याचारी, आतंकवादी तक कहते थे।

गोपीनाथ साहा से लेकर जतीन, भगतसिंह तक सभी क्रांतिकारियों का कांग्रेस ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से विरोध ही किया था। भगतसिंह, राजगुरु की फांसी टालने की विनती करना भी कांग्रेस को महत्वहीन लगा। वीर सावरकर को पूर्णत: मुक्त करने की बात लेकर जब लोग गांधी जी के पास गए, व उनसे हस्ताक्षर मांगे, तो उन्होंने मना कर दिया। पं. नेहरू ने तो उस पत्र के ही टुकडे कर डाले।

नेताओं को निकाला बाहर

दिलचस्प बात है कि 1927 में केवल सावरकर जी से मिलने हेतु गांधी जी रत्नागिरि पहुंचे और उन्होंने सावरकर जी की प्रशंसा की। लेकिन उनकी मुक्ति के बाद उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित होने का न्योता नहीं दिया। नेहरू ने भी नहीं दिया। कारण साफ था, गांधी कांग्रेस में दूसरा सत्ता केंद्र नहीं चाहते थे।

सावरकर जी को कांग्रेस में बुलाया एम. एन. रॉय, शंकर देव, वीर नरीमन, सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं ने। उस समय सावरकर जी ने सुभाषचंद्र से कहा, ‘‘कांग्रेस में जातिगत संस्था के सदस्य को किसी भी पद पर आसीन होने की पाबंदी है। मैं अगर कांग्रेस में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे हिंदू संगठन छोड़ना पड़ेगा, जो मेरी दृष्टि से जरूरी है।’’ इस पर सुभाषचंद्र ने ‘‘ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत मत है,’’ इतना ही जवाब दिया। इसके बाद भी सावरकर जी को कांग्रेस में लाने की मंशा सेनापति बापट ने नहीं छोड़ी थी। सेनापति बापट सावरकर जी के लंदन से क्रांतिकारी सहयोगी थे। इसलिए उनको मार्च, 1938 में भेजे पत्र में सावरकर जी ने स्पष्ट रूप से लिखा-

- कांग्रेस अपने सभासद को किसी भी जाति विशिष्ट संस्था में काम करने से रोकती है। जब कांग्रेसी जाति विशिष्ट कहते हैं, तब उनके दिमाग में केवल और केवल हिंदू सभा और हिंदू ही होते हैं। मुस्लिम लीग का सदस्य रहकर भी मुसलमान कांग्रेस का भी सदस्य बन सकता है और बडेÞ से बड़े पद पर भी आसीन हो सकता है।

- कांग्रेस अध्यक्ष ने जाहिर तौर पर हिंदू सभा आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई है। इसका अर्थ कांग्रेस में जाना यानी हिंदुओं के साथ विश्वासघात करना है।

- राष्ट्रीय दृष्टि से हिंदुत्व का कार्य समयोचित होने पर भी कांग्रेस उसे मना करती है। और तो और, मुसलमानों की मांगें केवल राष्ट्र-विरोधी ही नहीं, बल्कि मानवता विरोधी होने के बाद भी कांग्रेस उन्हें मान लेती है।

- किसी भी राष्ट्रीय या मानवतावादी कार्य के लिए मैं कांग्रेस ही नहीं, वामपंथी, समाजवादी या बोल्शेविक लोगों के साथ भी कार्य करने को तैयार हूं। मेरा मानना है कि कांग्रेस के बाहर रहकर भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। सच कहें तो अत्यधिक परिपूर्णता व बेहतर ढंग से कर सकते हैं।

उल्लेखनीय बात यह है जिन्होंने भी सावरकर जी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, उन सभी को आगे चलकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी या कांग्रेस से निकाल दिया गया। यही कारण है कि वीर सावरकर ने कांग्रेस में शामिल न होने का निर्णय लिया, जो आगे चलकर 100 प्रतिशत सही सिद्ध हुआ।

( लेखक : पीएचडी समतुल्य उपाधि ‘दशग्रंथी सावरकर’ से सम्मानित)

टिप्पणियाँ