भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, वरन् किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वे अपने शासकों की भाषा का व्यवहार करने को विवश होते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी अभारतीय भाषा के आधिपत्य का विरोध और भारतीय भाषाओं के अनुप्रयोग का पक्षधर रहा है। उसका मानना है कि कोई भी विदेशी भाषा राष्ट्र की प्रतिभा को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, न ही उसके विकास में सहायक हो सकती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, वरन् किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान तथा उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती। वे अपने शासकों की भाषा का व्यवहार करने को विवश होते हैं। यही कारण है कि देश की आजादी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह मांग की कि देश का प्रशासन हमारी अपनी भाषा में चलाया जाए। मगर सरकार ने स्वाधीनता के 15 वर्षों बाद तक अंग्रेजी के राजभाषा के रूप में अनुप्रयोग की अनुमति दी थी।

जब इस अवधि की समाप्ति से पूर्व ही तत्कालीन सरकार ने प्रशासन में इसका उपयोग सदैव जारी रखने के अपने निर्णय की घोषणा की, तब संघ ने इसका प्रखर विरोध किया। संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने वर्ष 1963 में ‘शासन की भाषा नीति’ नामक प्रस्ताव पारित कर अपना मंतव्य स्पष्ट किया जिसमें कहा गया कि ‘‘एक राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से प्रशासन, राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता का अभिन्न अंग है। इस तथ्य के बाद भी, कि भारत में अत्यंत विकसित अनेक राष्ट्रीय भाषाएं हैं, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी स्वतन्त्रता के सोलह वर्ष पश्चात भी देश के प्रशासन में अंग्रेजी, प्रभुत्व के स्थान पर बैठी हुई है।

संविधान ने वर्ष 1965 के बाद अंग्रेजी को तिलांजलि दे देने का प्रावधान किया था; परन्तु सरकार ने संविधान के इस निर्देश को लागू करने के लिए कोई पग नहीं उठाया है। अब उन्होंने अंग्रेजी को सह-राजभाषा घोषित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने और इस प्रकार प्रशासन में इसका उपयोग सदैव जारी रखने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह निर्णय सिद्धान्त और व्यवहार, दोनों ही दृष्टियों से घोर असामयिक और अनुचित है।’’ यही नहीं, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने वर्ष 1965 में भी एक ‘भाषा नीति’ नामक प्रस्ताव पारित किया, उसमें भी देशी भाषाओं के विपरीत शासन द्वारा अंग्रेजी भाषा को महत्ता दिए जाने पर चिंता व्यक्त की गई।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने वर्ष 1963 में ‘शासन की भाषा नीति’ नामक प्रस्ताव पारित कर अपना मंतव्य स्पष्ट किया जिसमें कहा गया कि ‘‘एक राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से प्रशासन, राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता का अभिन्न अंग है। इस तथ्य के बाद भी, कि भारत में अत्यंत विकसित अनेक राष्ट्रीय भाषाएं हैं, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी स्वतन्त्रता के सोलह वर्ष पश्चात भी देश के प्रशासन में अंग्रेजी, प्रभुत्व के स्थान पर बैठी हुई है।

अगर हम विश्व के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि प्राय: दुनिया के प्रत्येक देश ने परतन्त्रता की बेड़ियों से मुक्ति के बाद अपने देश के उत्थान की गाथा अपनी भाषा में लिखी है। इस्राइल ने तो अपनी तब मृतप्राय ‘हिब्रू’ भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीकी की प्रमुख भाषाओं में शामिल है।

आज लोग हिब्रू का अनुवाद अन्य भाषाओं में करने को विवश हैं। रूस ने रूसी, चीन ने चीनी (मंदारिन) और जापान ने जापानी भाषा को अपनी राज-काज तथा शिक्षा-दीक्षा की माध्यम भाषा बनाया। हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपनी भाषा नेपाली में ही अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत की। हिन्दुस्थान इसका अपवाद रहा है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद एक प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी अंग्रेजी यहां पर राज-काज की भाषा बनी हुई है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी का सिक्का कायम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ‘सरकार की विभिन्न व्यवस्थाओं में अंग्रेजी को दी जाने वाली अनुचित वरीयता का विरोधी रहा है।’

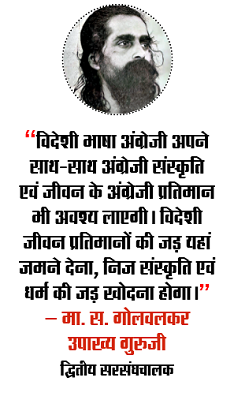

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य गुरुजी के अनुसार-‘विदेशी भाषा अंग्रेजी अपने साथ-साथ अंग्रेजी संस्कृति एवं जीवन के अंग्रेजी प्रतिमान भी अवश्य लाएगी। विदेशी जीवन प्रतिमानों की जड़ यहां जमने देना, निज संस्कृति एवं धर्म की जड़ खोदना होगा।’ उनका मानना है कि शताब्दियों के विदेशी शासन के बावजूद अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के अविरल प्रवाह को अक्षुण्ण रखने में सफल हो पाए हैं तो इसका कारण यही है कि हमने अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार की थाती को अपनी भाषाओं के माध्यम से संजोए रखा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य गुरुजी के अनुसार-‘विदेशी भाषा अंग्रेजी अपने साथ-साथ अंग्रेजी संस्कृति एवं जीवन के अंग्रेजी प्रतिमान भी अवश्य लाएगी। विदेशी जीवन प्रतिमानों की जड़ यहां जमने देना, निज संस्कृति एवं धर्म की जड़ खोदना होगा।’ उनका मानना है कि शताब्दियों के विदेशी शासन के बावजूद अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के अविरल प्रवाह को अक्षुण्ण रखने में सफल हो पाए हैं तो इसका कारण यही है कि हमने अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार की थाती को अपनी भाषाओं के माध्यम से संजोए रखा।

वे कहते हैं कि ‘अंग्रेजी को स्वीकार करने का अर्थ अपनी जीवनी-शक्ति के मुख्य स्रोतों को क्षीण करना होगा। अंग्रेजों के राज्य के साथ आई अंग्रेजी, हमारे ऊपर कृत्रिम रूप से लादी गई है। अब हम स्वतन्त्र हो चुके हैं, हमें इसे उतार फेंकना चाहिए। अंग्रेजी को वही स्थान देते रहना, जो इसे विदेशी शासनकाल में प्राप्त था; मानसिक दासता का लक्षण है और संसार की दृष्टि में हमारे राष्ट्रीय सम्मान के लिए कलंक है।’

हालांकि संघ विश्व की अन्यान्य भाषाओं में उपलब्ध विपुल ज्ञान-सम्पदा को अर्जित करने हेतु विश्व की विभिन्न भाषाओं को सीखने का हिमायती है, मगर जैसा कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि-

‘अंग्रेजी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन

पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन।’

अगर हमें इस हीनता से पार पाना है तो हमें स्व-भाषा को किसी विदेशी भाषा के वर्चस्व की तुलना में वरीयता देनी ही होगी। विश्व की भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-संपदा को अर्जित करने के लिए उन भाषाओं का अध्ययन करना और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर उन्हें अपनी मातृभाषा से अधिक वरीयता देना संघ की दृष्टि में अनुचित है। इसीलिए जब सरकार ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाने का विधेयक प्रस्तुत किया तो संघ ने उसका विरोध किया। संघ का मानना था कि ‘किसी विदेशी भाषा को सह-राजभाषा स्वीकार करना भी राष्ट्रीयता की भावना के सर्वथा विपरीत है। व्यवहार में इसका अर्थ होगा-अंग्रेजी का पूर्ण प्रभुत्व और इस प्रकार भारत की विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं को उनके न्यायसम्मत स्थान से वंचित करना।’

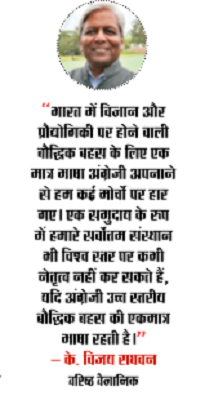

‘भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होने वाली बौद्धिक बहस के लिए एक मात्र भाषा अंग्रेजी अपनाने से हम कई मोर्चों पर हार गए। सबसे पहले अपवाद को छोड़ दें तो, एक समुदाय के रूप में हमारे सर्वोत्तम संस्थान भी विश्व स्तर पर कभी नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, यदि अंग्रेजी उच्च स्तरीय बौद्धिक बहस की एकमात्र भाषा रहती है। हमारे सर्वोत्तम दिमाग भी सिर्फ दूसरों के विचारों को व्यक्त करने वाले वाक्पटु ही होंगे।’

-के. विजय राघवन, वरिष्ठ वैज्ञानिक

औपनिवेशिक काल में ज्ञानोत्पादन पर औपनिवेशिक भाषा (अंग्रेजी) के एकतरफा प्रभुत्व के कारण हमारी सभी भारतीय भाषाएं इस मामले में एक संस्थागत रक्ताल्पता का शिकार रही हैं। हम अपना मौलिक चिंतन किसी थोपी हुई भाषा में नहीं कर सकते। यह हमारी मातृभाषा में ही सम्भव है।

औपनिवेशिक काल में ज्ञानोत्पादन पर औपनिवेशिक भाषा (अंग्रेजी) के एकतरफा प्रभुत्व के कारण हमारी सभी भारतीय भाषाएं इस मामले में एक संस्थागत रक्ताल्पता का शिकार रही हैं। हम अपना मौलिक चिंतन किसी थोपी हुई भाषा में नहीं कर सकते। यह हमारी मातृभाषा में ही सम्भव है।

देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक के. विजय राघवन ने ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में छपे अपने एक लेख में लिखा है – ‘भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होने वाली बौद्धिक बहस के लिए एक मात्र भाषा अंग्रेजी अपनाने से हम कई मोर्चों पर हार गए। सबसे पहले अपवाद को छोड़ दें तो, एक समुदाय के रूप में हमारे सर्वोत्तम संस्थान भी विश्व स्तर पर कभी नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, यदि अंग्रेजी उच्च स्तरीय बौद्धिक बहस की एकमात्र भाषा रहती है। हमारे सर्वोत्तम दिमाग भी सिर्फ दूसरों के विचारों को व्यक्त करने वाले वाक्पटु ही होंगे।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व का विरोध करते हुए उनकी तुलना में भारतीय भाषाओं को महत्व देने का पक्षधर है। संघ का मानना है कि- ‘भारत को विश्वगुरु बनाने के क्रम में भारत की सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

(लेखक हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं)

टिप्पणियाँ