|

देश के क्रान्तिकारी इतिहास में एक क्रान्ति ज्वाला का नाम है-झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके प्रबलतम शत्रु ह्यूरोज ने भी उनकी प्रशंसा में लिखा था-‘वे विद्रोहियों में सबसे अधिक वीर तथा श्रेष्ठतम सेनापति थीं’ (She was the bravest and the best military leader of the rebels) यह टिप्पणी उन्हें न केवल महिला क्रान्तिकारियों में अपितु सभी क्रान्तिकारियों में उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। उनके विरोधी अंग्रेज समर्थक दतिया नरेश भवानी सिंह के राजकवि व रानी के समकालीन कवि कल्याण सिंह कुड़रा ने भी अपने ग्रंथ ‘झांसी कौ रायसौ’ में यह लिखकर उनकी प्रशस्ति की कि ‘मरदन सों जग मांय, ऐसी करनी ना बनीं।’ शत्रुओं द्वारा भी प्रशंसित उसका शौर्य और मर्दानापन देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर गंजता है-‘खूब लड़ी मरदानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।’ रानी के जीवन-चरित पर सैकड़ों पुस्तकें तथा हजारों कविताएं लिखी गर्इं किन्तु कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की केवल यही कविता ही भारतीय जनमानस का कण्ठहार बनकर लोक-व्याप्त हो सकी।

रानी का जीवन जितना अधिक प्रशंसित है, उतना ही विवादित भी। उनके अनेक नाम, उनकी जन्मतिथि, विवाह के समय सही उम्र, उनका असली चित्र, झांसी की पराजय के बाद किले से बाहर निकलकर अंतिम बार झांसी के किले से जाने की तरकीब, उनके निधन का सही विवरण तथा तिथि, इन सभी पर विद्वानों में मत-भिन्नता है। कोई भी ऐसा एक ग्रंथ या लेख नहीं मिलता है, जिसमें इन सभी बिन्दुओं पर तर्कसंगत, शोधपूर्ण विवरण उपलब्ध हो। ये सभी बिन्दु यहां विचारणीय हैं।

वंश-परिचय तथा रानी के विविध नाम

रानी के पिता मोरोपंत ताम्बे बाजीराव द्वितीय के आश्रित तथा पेशवा की यज्ञशाला के पुरोहित थे। पेशवा के पूना से निर्वासन के बाद, बाजीराव द्वितीय बिठूर में रहने लगे तथा उनके छोटे भाई चिमना जी अप्पा काशी में। मोरोपंत ताम्बे चिमना जी के विशेष कृपापात्र होने के कारण सपत्नीक काशी आ गये। वह मणिकर्णिका घाट गंगा जी के निकट रहते थे। यहां उनकी पत्नी श्रीमती भागीरथी बाई के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम ‘मणिकर्णिका’ रखा गया। बचपन में इस लड़की को सब ‘मनु’ कहते थे। वह अत्यंत सुन्दर तथा छविमयी थी। इस कारण उसका तीसरा नाम छबीली हो गया। 1857 की क्रान्ति के प्रत्यक्षदर्शी एक मराठी पुरोहित विष्णु महाराज जी गोडशे उन दिनों इस क्षेत्र में झांसी, बिठूर, कानपुर, लखनऊ आदि में तीन वर्ष रहे, 18 दिन झांसी के किले में भी रहे। उन्होंने अपनी प्रवासकालीन पुस्तक ‘माझा-प्रवास’ में छबीली के सौन्दर्य की प्रशंसा इन शब्दों में की-शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह वह दिनोंदिन अधिकाधिक तेज होती चली। लड़की का रंग बड़ा गोरा था। वह दुबली-पतली और ऊंचे कद की थी। चेहरा लम्बा, सीधी नाक, ऊंचा ललाट और आंखें कमल की तरह विशाल थीं। सुन्दर और सतेज होने के कारण उस लड़की को केवल पिता ही नहीं, सभी लोग बहुत चाहते थे और इसीलिए उसका नाम ‘छबीली’ रख दिया गया था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ विवाह के कारण वे ‘झांसी की रानी’ कहलाई तथा ‘नव-वधू’ को नया नाम दिये जाने की परम्परा में नाम रखा गया -लक्ष्मीबाई। पूरा नाम हुआ-झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सबसे पहले उनकी जन्मतिथि पर विचार करें। अन्य किसी प्रमाण के अभाव में, मराठी इतिहासकार दत्तात्रेय बलवन्त पारसनीस द्वारा ‘झांसी की रानी लक्ष्मीबाई’ नामक पुस्तक में लिखित जन्मतिथि कार्तिक वदी 14 संवत् 1891 तदनुसार 19 नवम्बर सन् 1985 उनकी जन्मतिथि मान ली जाती है। किन्तु यह विश्वसनीय नहीं है। रानी के विवाह का एक मूल निमंत्रण पत्र बुन्देली इतिहासकार डॉ.भगवानदास गुप्त ने खोज निकाला है, इसके अनुसार झासी के राजा गंगाधर राव के साथ इनका विवाह वैशाख शुदि दशमीं गुरुवार सं़ 1899 गोधूलि वेला में सम्पन्न हुआ था। तदनुसार माह मई 1942 की तिथि आती है। उक्त विवाह के निमंत्रण की चिट्ठी बड़ौनी (दतिया) के राजा ठा़ नारायण सिंह के संग्रह में उपलब्ध है। मूल पाठ निम्नवत् है-श्री महाराज कोमार श्री कुंवर रणधीर सिंह जूदेव एतें श्री श्री महाराज श्री पंडित श्रीराव गंगाधर राव बहादुर जू के बांच्यै आपर उहां के समाचार भले चाहिजे इहां के समाचार भले हैं आपर इहां षास विवाह है बैसाष सुदि 6 सोमे को श्रीमान्त पूजन सुदि 9 बुद्दे को देव स्थापन सुदि 10 गुरुऊ को गोधूल समय लग्न परिक्रमा है सु नैबते आईबी पाती समाचार लिखत रहबी चैत्र सुदि 6, 1899, तमोर के रुपैया 2 पठवाये हैं।

मालूम हो कि बड़ौनी रियासत झांसी से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण उक्त दोनों व्यक्तियों राजा गंगाधर राव तथा बड़ौनी के राजा कंवर रणधीर सिंह जूदेव के पारिवारिक सम्बन्ध थे। बुन्देली निमंत्रण परम्परानुसार मांगलिकता एवं हर्ष के प्रतीक पान के बीड़ा के दो रुपये भी भेजे गये थे। उक्त विवाह झांसी गणेश बाजार स्थित बड़े गणेश मन्दिर में सम्पन्न हुआ था।

यदि पारसनीस द्वारा लिखित जन्म तिथि 19 नवम्बर 1835 ई. तथा उक्त विवाह की तिथि मई 1842 ई0 का मिलान किया जावे तो विवाह के समय रानी की उम्र 6 वर्ष 6 माह आती है। यह अविश्वसनीय है। इस सन्दर्भ में गोडशे लिखते हैं – छबीली को बचपन से ही पुरुषों के खेल खेलने की आदत पड़ गई थी और धीरे-धीरे पुरुषोचित गुण भी उसमें अधिक पनपने लगे थे। किसी ने उसे मोड़ी बालबोध पढ़ना सिखाया, किसी ने घुड़सवारी सिखाई, किसी ने तीर चलाने में होशियार कर दिया। कोई उसे हाथी पर सवार करके घुमा लाता तथा कोई बन्दूक चलाना सिखाता था, कोई तलवार के हाथ बताता था- इस तरह बड़े राज-ठाट और सुख में पली हुई वह लड़की ग्यारह वर्ष की पहाड़ सी दिखने लगी। इस कारण से उसके पिता को बड़ी लज्जा आती थी। मोरोपन्त ताम्बे ने अपनी कन्या के लिए योग्य वर की बड़ी खोज की थी। इसके पूर्व वे यह भी लिखते हैं कि रानी के पिता मोरोपन्त ताम्बे की पत्नी जिस समय मरी उस समय लड़की की उम्र चार वर्ष की थी।

इतिहासकार डॉ. गुप्त के अनुसार ‘लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। उस समय उनके माता-पिता मोरोपन्त ताम्बे और भागीरथी बाई चिमनाजी अप्पा के आश्रय में वहां रह रहे थे। चिमना जी की मृत्यु 1 जनवरी 1830 को हो गई थी। उनके बाद निराश्रित हो जाने पर मोरोपन्त अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के आश्रय में बिठूर चले आये। यहीं जब मनु चार वर्ष की थी तभी भागीरथी बाई की मृत्यु हो गई। इन सभी तथ्यों के आलोक में डॉ. गुप्त के अनुसार विवाह के समय रानी की ‘आयु लगभग बारह-तेरह वर्ष रही होगी।’ यह उम्र भी तर्क-संगत नहीं है। यहां यह विचारणीय है कि जब मोरोपन्त ताम्बे बिठूर गये, उस समय उनकी पुत्री मनु उनके साथ थी। अनुमानत: वह कम से कम 1-2 वर्ष की रही होगी। फिर मोरोपन्त ताम्बे को लड़की का सयानापन देखकर लज्जा आती थी तथा वह वरकन्या की तलाश में जुट गये थे, अत: उसकी उम्र कम से कम 15-16 वर्ष की होनी चाहिए।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवाह के समय विधुर राजा गंगाधर राव की उम्र चालीस- बयालीस वर्ष की थी। यानी, मनु की आयु से लगभग तीन गुनी। यह बेमेल विवाह भी पिता मोरोपन्त को अपनी गरीबी तथा सयानी हो रही लड़की को देखकर करना पड़ा था। उनके पति ‘गंगाधर बाबा’ कहलाते थे।

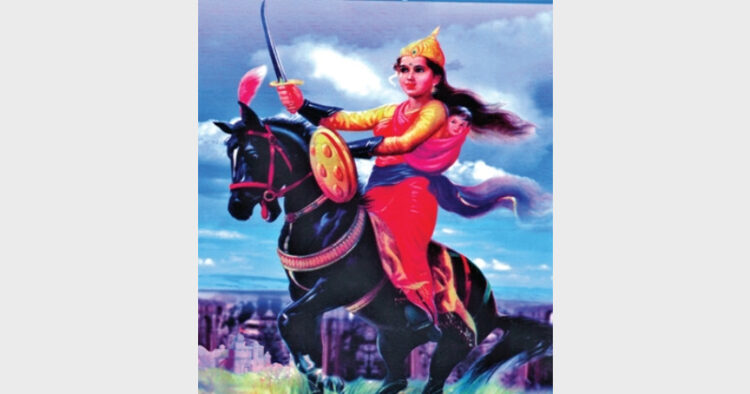

झांसी की रानी का असली चित्र

झांसी की रानी के चित्रों को लेकर भी विवाद है। उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास ‘झांसी की रानी’ लिखने के पूर्व झांसी सहित रानी से सम्बन्धित अनेक स्थलों की यात्राएं करके जनश्रुतियां एकत्र की थीं तथा सम्बन्धित परिवारों के व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए थे। उन्हें बताया गया कि रानी के मस्तक पर भौंहों के बीच थोड़ा ऊपर की ओर अर्द्घचंद्राकार ललाट रेखा थी। झांसी की महिलाओं ने अपनी रानी की छवि अपने में आत्मसात् करने के लिए गोलाकार सुहाग बिन्दी के बजाय अर्द्घचंद्राकार बिन्दी लगाना प्रारम्भ कर दिया था। बाद में यह ‘रूप शृंगार’ का अंग बन गया। झांसी में इसका काफी प्रचलन है। यह ऐतिहासिक तथ्य है। उक्त ललाट रेखा के आधार पर ही रानी के चित्रों की पुष्टि होती है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रानी के एक तत्कालीन चित्र से इसकी पुष्टि होती है।

रानी का दाम्पत्य जीवन सुखी था ?

एक गरीब कन्या ‘मनु’ भले ही ‘झाँसी की रानी’ बन गर्इं, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह सुखी थीं। गोडशे के शब्दों में विवाह हो जाने पर लक्ष्मीबाई सुखी न हुर्इं। पति बड़े कड़े स्वभाव के थे और उनका शासन भी बड़ा कठोर था। उन्हें जरा भी स्वतंत्रता नहीं दी गयी थी। महल के बाहर निकलने की तो बात ही न की जाए, महल के अन्दर भी बाई साहब अधिकतर ताले पहरे में रहती थीं। सशस्त्र स्त्रियां हर समय पहरा दिया करतीं थीं। पुरुषों की तो वहां हवा भी न पहुंचने वाली थी। ऐसे जोर जुल्म के कारण छुटपन में सीखे हुए उनके चमत्कारी गुण तो छूटने ही लगे थे, कुछ दुर्गुण भी आने लगे थे। परन्तु सुदैव से विवाह के बाद गंगाधर बाबा अधिक दिनों तक जी न सके। नवज्वर से उनका देहान्त हो गया। यहां गोडशे ने राजा गंगाधर राव के निधन को सौभाग्य (सुदैव) लिखा है, यह विशेष बात है।

रानी झांसी छोड़ते वक्त किले से कैसे निकलीं?

4 अप्रैल 1858 को झांसी में क्रान्तिकारियों की पराजय के बाद उन्हे झांसी छोड़नी पड़ी। यह अपनी प्यारी झांसी को उनकी अंतिम विदाई थी। वे किले से कैसे निकलीं? यह विवादित है। झांसी का किला देखने वालों को किले के दक्षिण की ओर जहां तिरंगा लगा है, वहां एक बुर्ज दिखाकर बताया जाता है कि रानी ने घोड़े पर सवार होकर यहीं से छलांग लगाकर किला छोड़ा तथा भाण्डेर होते हुए कालपी चली गयीं। झांसी की क्रान्ति तथा रानी के शोधकर्ता श्री ओमशंकर ‘असर’ इससे सहमत नहीं हैं। वह बताते हैं कि लोगों ने रानी को अतिशय महिमामण्डित करने के लिए यह जानकारी अंग्रेज अधिकारी बर्न को दी। इस संदर्भ में उस रात झांसी के किले में रानी के बारे में गोडशे का कथन अधिक विश्वसनीय है। उसके अनुसार रानी अपने विश्वस्तों के साथ हाथियों पर खजाना लादकर, उत्तरी फाटक से शहर के भीतर से होकर अपनी प्रिय जनता का अभिवादन स्वीकार करती हुर्इं भाण्डेरी गेट से निकलकर झांसी को अंतिम प्रणाम करके गर्इं उसके ही शब्दों में-‘दीया जले हमारी ऐसी भिक्षुक मण्डली को बख्शीशें देकर बाई साहब ने बड़े प्रेम से विदा किया। जो लड़वैये नहीं थे, उन्हें और दास-दासियों को भी सब तरह से सन्तुष्ट करे जाने की परवानगी दी। इस तरह सब लोग किले से निकलकर शहर में आए। काका के साथ मैं फिर मांडवगणे के वहां पहुंचा।

इधर बाई साहब रात के बारह बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकलीं। मोरोपन्त ताम्बे आदि जितने सगे-सम्बन्धी थे, वे सब भी हथियारबन्द होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हरेक की कमर से मोहरें बंधी थीं। खजाने में जो कुछ अर्थ था, वह सब एक हाथी पर लादा गया और उसे बीच में किया गया। साथ में दो सौ पुराने और जान पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले एक हजÞार दो सौ विलायती बहादुर भी चल रहे थे। बाई साहब पजामा, स्टाकिन बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुए थीं और हरबे-हथियार से पूरी तरह लैस थीं। बाई साहब जिस घोड़े पर सवार थीं, वह एकदम सफेद था, ढाई हजार रुपये में खरीदा गया था और राजरत्न के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने बारह वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर, और साथ में केवल एक रुपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकलीं। शाबास है उस स्त्री को। इस तरह सब तैयारी होने पर ‘जयशंकर’ की हांक मारकर मण्डली किले से नीचे उतरीं और बीच शहर से होकर दरवाजे से बाहर निकली। सैकड़ों लोग बाई साहब का अन्तिम सन्देश लेने के लिए रास्ते पर खड़े थे।’

रानी के महाप्रयाण का सच

झांसी की रानी कब, किस दिन, कहां, कैसे बलिदानी गति को प्राप्त हुईं, यह भी विवादास्पद है। प्रामाणिक विवरण के अनुसार 17 जून 1858 की रात मुरार-ग्वालियर मार्ग के मोड़ पर सोनरेखा नाले को पार करने के प्रयास में घोड़े की असफलता के कारण रानी का अन्त हुआ। कितने समय यह घटना घटी, इसका भी सही विवरण उपलब्ध नहीं है। सर ह्यूरोज को अगले दिन सुबह जानकारी मिली तब अंग्रेजी सरकार की घोषणा 18 जून को की गई। स्पष्टत: यह आजादी की क्रान्ति-मशाल 17-18 जून 1858 की रात में बुझ गई। इसका जीवन्त विवरण ‘भारत में अंग्रेजी राज’ के लेखक श्री सुन्दर लाल ने इन शब्दों में दिया है-रानी अपनी तलवार से मार्ग काटती हुई आगे बढ़ीं। अचानक एक गोली उनकी सहेली मन्दरा को आकर लगी। मन्दरा घोड़े से गिरकर समाप्त हो गई। रानी ने तुरन्त मुड़कर उस गोरे पर वार किया जिसकी गोली ने मन्दरा को समाप्त किया था। सवार कटकर गिर पड़ा। रानी फिर आगे बढ़ीं। सामने एक छोटा सा नाला था। एक छलांग के बाद अंग्रेज सवारों का रानी लक्ष्मीबाई को छू सकना असम्भव हो जाता; किन्तु दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा नया था। पिछले संग्रामों में उसके कई घोड़े उसके नीचे समाप्त हो चुके थे। घोड़ा बजाय छलांग मारने के नाले के इस पार चक्कर खाने लगा। अंग्रेज सवार अब और अधिक निकट आ पहुंचे। रानी चारों ओर से घिर गई।

रानी उस समय बिल्कुल अकेली रह गई। उन्होंने अकेले ही उन सबका अपनी तलवार से मुकाबला किया। एक सवार ने पीछे से आकर रानी के सिर पर वार किया। सिर का दाहिना भाग अलग हो गया। दाहिनी आंख भी निकलकर बाहर आ गई। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर टूटी हुई तलवार चलाती रहीं। इतने में एक वार रानी की छाती पर हुआ। सिर और छाती दोनों से खून के फब्बारे छूटने लगे। बेहोश होते हुए रानी ने अपनी तलवार से उस गोरे सवार को, जिसने रानी पर वार यिका था, काटकर गिरा दिया।

किन्तु उसके बाद लक्ष्मीबाई की भुजा में और अधिक शक्ति न रह गई। सर ह्यूरोज की सूचनानुसार ‘रानी ने मृतप्राय अवस्था में भी चिता पर चढ़कर स्वयं आग लगा ली।’ एक अन्य सूत्र के अनुसार उस स्थान के निकट बाबा गंगादास ने घास फूस तथा यज्ञ-समिधा जोड़कर उनकी अन्त्येष्टि की। क्रान्तिचेता को देश की श्रद्घांजलि!

अयोध्या प्रसाद गुप्त ‘कुमुद’

टिप्पणियाँ