|

भारतीय भू-भाग पर 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 63 भाषाएं, जिसमें अंग्रेजी भी शामिल है, अभारतीय हैं। दुनिया में कोई अन्य देश ऐसा नहीं है जहां इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हों। इस भाषाई विभिन्नता ने देश में अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और क्षेत्रीय समस्याएं पैदा की हैं। यही कारण है कि भारत की अभी तक कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। यह अलग बात है कि हिन्दी घोषित रूप से राजभाषा और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा की महत्ता प्राप्त कर चुकी है।

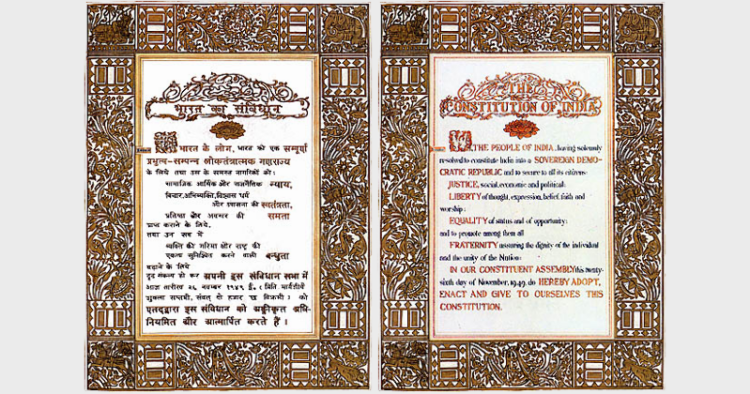

भारत के संविधान निर्माताओं के सामने भी भाषा संबंधी अनेक मुश्किलें आयी थीं। संविधान के अनुच्छेद 394क के खंड (म) के अनुसार संविधान के हिन्दी पाठ का वही अर्थ लगाया जायेगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ का है। हालांकि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि भारत में बोली जाने वाली 1652 भाषाओं को बोलने वाले समान अनुपात में नहीं थे। इसी कारण भारत की प्रमुख 18 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची के लिए आसानी से चुना जा सका। ये भाषाएं थीं- असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंघी, तमिल, तेलुगू और उर्दू। बाद में सन् 2003 में 92वे संशोधन के द्वारा इस अनुसूची में चार भाषाओं-बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो गयीं। भविष्य में इस अनुसूची में और कितनी भाषाएं शामिल की जायेंगी, कहना मुश्किल है।

चूंकि हिन्दी भारत की 46 प्रतिशत जनसंख्या की भाषा थी, इसलिए वह राष्ट्रभाषा बनने की प्रबल दावेदार थी। लेकिन भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखने के लिए 1955 में राजभाषा आयोग बनाया गया। इस आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खरे थे। उन्होंने राजभाषा के संबंध में अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जिसे 1957 में सदन के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में कहा गया कि अंग्रेजी को 1965 तक मुख्य राजभाषा के रूप में और हिन्दी को उपराजभाषा के रूप में चलाया जाना चाहिए। 1965 के पश्चात हिन्दी संघ की प्रमुख राजभाषा हो जायेगी और अंग्रेजी केन्द्रीय राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। लेकिन तब से अब तक अंग्रेजी का शासन न केवल शान से स्थापित है बल्कि यह और भी मजबूत हुई है। समय के साथ अंग्रेजी की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी गयी है। एक प्रकार से लार्ड मैकाले की 1835 में व्यक्त इच्छा को भारतीय 'अंग्रेजों' के द्वारा पूरी तन्मयता से पूरा किया जा रहा है।

भारत का संविधान राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार पर बल देता है लेकिन व्यवहार में ठीक इसका उलटा है। अनुच्छेद 351 संस्कृत को सर्वाधिक महत्व देता है। इसके अनुसार हिन्दी की प्रकृति में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और इस संबंध में संस्कृत को सर्वाधिक महत्व देते हुए हिन्दी को समृद्ध करें। उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के पोषण में संस्कृत के महत्व को देखते हुए उसे शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान देना आवश्यक है। लेकिन इसका विचारणीय पहलू यह है कि जब सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी बनी हुई हो तो फिर संस्कृत को कौन पढ़ना चाहेगा?

पर वोट बैंक की राजनीति के महत्व को जानते हुए कई राज्यों में, विशेष रूप से जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने पर उर्दू को विशेष महत्व देकर मुसलमानों को खुश करने का प्रयास किया। इसके लिए संविधान की मर्यादा को भंग करने से भी ऐसे राजनीतिक दलों ने संकोच नहीं किया। जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों की आबादी अधिक होने के कारण वहां के शासकों ने वहां की शासकीय भाषा उर्दू बना दी, जबकि वहां प्रचलन में कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, पंजाबी, लद्दाखी आदि भाषाएं हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खुश करने के लिए उर्दू को राज्य में हिन्दी के बाद दूसरे नम्बर की भाषा बना दिया गया है। यही हाल पश्चिम बंगाल का है। भाषायी संबंधी यह खतरनाक विडम्बना नागालैण्ड जैसे छोटे राज्य में भी देखने को मिलती है जहां 90 प्रतिशत ईसाई आबादी होने के कारण वहां की शासकीय भाषा अंग्रेजी बना दी गयी है, जबकि वहां आओ, सेमा, असमी, हिन्दी, बांग्ला, चांग, अंगामी, लोथा, कोन्याक, संगताम प्रमुख भाषाएं हैं। फिर अंग्रेजी शासकीय भाषा क्यों?

प्रशासनिक सेवाओं के सभी उच्च पद फरर्ाटेदार अंग्रेजी बोलने वालों के लिए घोषित या अघोषित रूप से आरक्षित हैं। किसान और मजदूर के बच्चों के लिए इन पदों तक पहुंचना असंभव नहीं तो दुष्कर तो है ही। दुर्भाग्य यह भी है कि भारत के अनेक नेता अंग्रेजी से इतना मोह रखते हैं कि भारतीय भाषाओं में पारंगत होने के बावजूद वे संसद और पत्रकार वार्ता में अंग्रेजी में बोलना ही शान की बात समझते हैं। अलगाववाद में भी भाषाओं की विशेष भूमिका है। जहां मजहबी और साम्प्रदायिक आधार पर भाषाओं को विशेष महत्व दिया गया, ऐसे ही दो राज्य अलगाववाद के रोग से ग्रसित है। ये राज्य हैं- जम्मू-कश्मीर तथा नागालैण्ड। इनमें से एक की भाषा उर्दू है और दूसरे की अंग्रेजी।

अपनी भाषा की उपेक्षा करने से अपनी सांस्कृतिक विरासत का हनन होता है। पहले भाषा बदलती है, फिर संस्कृति। पर यह बात भी सही है कि बिना लड़े हक मिलता भी नहीं। अंग्रेजों ने भी अंग्रेजी को सम्मान लड़कर ही दिलवाया था, नहीं तो वहां भी फ्रैंच और लैटिन भाषा राज करती थी। तुकर्ी के कमाल पाशा ने एक ही दिन में तुकर्ी को वहां की राष्ट्रभाषा बना दिया था। रूस, चीन, जापान हो या कोई और देश कोई नहीं जो अपनी भाषा से प्यार न करता हो। देखना है भारत का अपना भाषाई स्वाभिमान कब जाग्रत होगा?कुमुद कुमार

टिप्पणियाँ