राकेश कुमार

कई राजनीतिक दल "जातिगत- जनगणना" का राग अलाप रहे हैं, क्योंकि वे जाति की राजनीति के कारण ही अब तक राजनीतिक जीवन काट रहे हैं। विकास, राष्ट्र और एक सभ्य राजनीतिक संस्कृति से इन दलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यही लोग हैं जो दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।

"छुआछूत की राजनीति" का प्रभाव क्या होता है ? इसके लिए भारतीय राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। लंबे समय तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस और अकादमिक क्षेत्र में वामपंथियों का वर्चस्व रहा है। इन दोनों के वर्चस्व का प्रभाव यह रहा कि भारतीय इतिहास में कुछ ही लोगों को स्थान दिया गया तथा विचारधारा से अलग लोगों को हाशिये पर पहुंचा दिया गया।

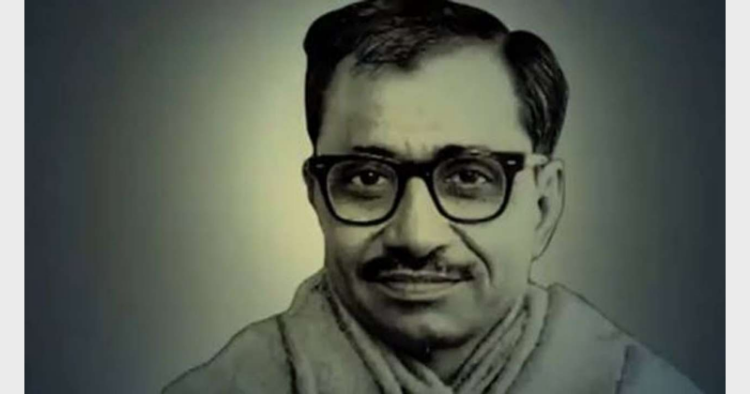

उदाहरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वामपंथियों ने महान आदर्श पुरुष और विराट व्यक्तित्व को इतिहास लेखन में न के बराबर स्थान दिया। समय बदला और 2014 के बाद चीजों में जब परिवर्तन आया तो उपाध्याय जी के सम्मान में कई योजनाओं के नाम उनके नाम पर मोदी सरकार शुरू कीं। विपक्षी दलों ने इसे "सार्वजनिक बहस" का मुद्दा बनाया। उनका कहना था कि 'भाजपा जबरन उपाध्याय को राष्ट्रीय हस्ती के रूप में देश पर थोप रही है।' मसलन उनकी कुंठा जाहिर होनी शुरू हो गई थी।

जातिगत-भेदभाव एक लंबे समय से भारतीय समाज की पहचान रही है। इसी तरह जातिवाद की राजनीति आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में है। इसका सबसे बड़ा उदहारण है वर्तमान समय में कुछ दल "जातिगत-जनगणना" पर जोर दे रहे हैं। ताकि आने वाले समय में वे अपनी जातिगत राजनीति को बचा सके। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय राजनीति में इस विष को बहुत पहले ही पहचान लिया था और उन्होंने सार्वजनिक प्रयोग कर इसे खत्म करने की कोशिश की।

1963 के उप-चुनावों में चार लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। यह कांग्रेस और विपक्ष में प्रतिष्ठा का प्रश्न था। विपक्ष के दिग्गजों में समाजवादी राम मनोहर लोहिया जी फर्रूखाबाद से, जे.बी कृपलानी अमरोहा से, स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी सूरत से और दीनदयाल जी जौनपुर से लड़ रहे थे। दीनदयाल जी की जीत के दो कारण प्रमुख थे। यह सीट बीजेएस के सांसद के अवसान के कारण खाली हुई थी और दूसरा, इस सीट का जातीय समीकरण दीनदयाल जी के पक्ष में जा रहा था। दीनदयाल जी के लिए राजनीति एक मिशन था, पेशा नहीं था। वे जातिगत ध्रुवीकरण और जाति के अनुसार वोट देने के खिलाफ बोलते रहे। जिसके चलते परम्परावादियों ने उनकी हार सुनिश्चित कर दी थी। फिर भी उनके लिए यह जीत बीजेएस की जीत थी। वे दलों को सुझाते थे कि 'तात्कालिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं करें।'

साल 2021 में कई राजनीतिक दल "जातिगत- जनगणना" का राग अलाप रहे हैं, क्योंकि वे जाति की राजनीति के कारण ही अब तक राजनीतिक जीवन काट रहे हैं। विकास, राष्ट्र और एक सभ्य राजनीतिक संस्कृति से इन दलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यही लोग हैं जो दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दीनदयाल जी हमेशा से भारतीय समाज, भारतीय सोच और भारतीय राजनीति को उपनिवेशवाद के प्रभाव से बाहर निकालकर भारतीय संस्कृति के चिंतन दायरे में लाना चाहते थे। भारतीय राजनीति और समाज में वे "वर्गीकरण की सोच" को ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि किसी समाज और राजनीतिक जीवन का "वर्ग में विभाजन" राष्ट्र के विभाजन को जन्म देता है। दीनदयाल जी भारतीय राजनीति को वामपंथ और दक्षिणपंथ में विभाजित करने के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था "यह वर्गीकरण भारत में राजनीति का सही विचार नहीं दे सकेगा, क्योंकि इन पार्टियों के कार्यक्रम किसी भी तरह के वर्गीकरण को नहीं मानते हैं।"

राष्ट्र के मुद्दे पर दीनदयाल जी बोलते हैं कि "विश्व में आज समष्टि की सबसे बड़ी ईकाई ‘राष्ट्र’ है। अतः राष्ट्र की दृष्टि से भी विचार करें तो राष्ट्र के लिए चार बातों की आवश्यकता रहती है। प्रथम आवश्यकता है देश। देश भूमि और जन-दोनों को मिलाकर बनता है। केवल भूमि ही देश नहीं। किसी भूमि पर एक जन (समाज) रहता हो और वह उस भूमि को मां के रूप में पूज्य समझे, तभी वह देश कहलाता है। जैसे दक्षिणी ध्रुव में कोई नहीं रहता, तो वह देश नहीं है। किन्तु भारत में हम रहते हैं, हम इसे मां मानते हैं, इसलिए यह देश है। दूसरी आवश्यकता है सबकी इच्छाशक्ति यानी सामूहिक जीवन का संकल्प। तीसरा एक व्यवस्था, जिसे नियम या संविधान कह सकते हैं। इसके लिए हमारे यहां सबसे अच्छा शब्द प्रयुक्त हुआ है ‘धर्म’। और चौथी है जीवन-आदर्श अर्थात् संस्कृति।"

जीवन सामाजिक हो या राजनीतिक, दीनदयाल जी के चिंतन केंद्र में संस्कृति हमेशा वास करती थी। क्योंकि वे मानते थे कि अपनी संस्कृति के बूते ही कोई राष्ट्र विकसित हो सकता है।

टिप्पणियाँ