भारत की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक धरोहरों की समृद्धि ने वैश्विक मंच पर एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। 17 अप्रैल को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) ने अपने ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर में भारत के दो महान ग्रंथों भगवद गीता और भरत मुनि के ‘नाट्यशास्त्र’ को शामिल कर भारत की शाश्वत परंपरा और सांस्कृतिक उत्कृष्टता को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी है। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक संस्कृति और पूरी मानवता के लिए गर्व का विषय है क्योंकि ये दोनों ग्रंथ न केवल भारतीय जीवन दृष्टिकोण के दर्पण हैं बल्कि विश्व सभ्यता को भी दिशा देने वाले दार्शनिक और कलात्मक प्रकाश स्तंभ भी हैं। इस मान्यता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं, जितनी वे सहस्रों वर्ष पूर्व थी।

क्या है यूनेस्को का ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर?

यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर दस्तावेजी धरोहरों का अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यूनेस्को द्वारा ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ कार्यक्रम विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षित करने, उनका डिजिटलीकरण और प्रचार-प्रसार करने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के उद्देश्य से 1992 में प्रारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों, अभिलेखों, चित्रों, ऑडियो-विजुअल सामग्री और अन्य दस्तावेजी धरोहरों को संरक्षण प्रदान करना और इन्हें सार्वभौमिक विरासत के रूप में स्थापित करना है, जो मानव सभ्यता की स्मृति और संस्कृति को संरक्षित करते हैं। दस्तावेजों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण और वैश्विक प्रदर्शन इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारी धरोहरें समय के प्रवाह में विलुप्त न हों बल्कि युगों-युगों तक प्रासंगिक बनी रहें। यूनेस्को के इस रजिस्टर में किसी दस्तावेज को शामिल किया जाना उसकी वैश्विक मान्यता और कालातीत महत्व का प्रमाण होता है। यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति और कार्यकारी बोर्ड द्वारा चयन की गई प्रविष्टियां न केवल संबंधित देशों की धरोहर को मान्यता देती हैं बल्कि शोध, शिक्षा और सांस्कृतिक संवाद को भी बढ़ावा देती हैं।

‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ में भारत की 14 प्रविष्टियां

2025 में यूनेस्को की दस्तावेजी धरोहरों की नई सूची में कुल 74 नए संग्रहों को स्थान दिया गया है, जिससे अब तक इस रजिस्टर में शामिल अभिलेखों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है, जो 72 देशों और चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित हैं। इस वर्ष की प्रविष्टियों में ‘वैज्ञानिक क्रांति’, ‘इतिहास में महिलाओं का योगदान’ और ‘बहुपक्षवाद’ जैसे विषयों की झलक मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि यूनेस्को का उद्देश्य केवल दस्तावेजों का संरक्षण ही नहीं बल्कि मानवता के सांझा मूल्यों और इतिहास की रक्षा भी है। गीता और नाट्यशास्त्र के शामिल होने के साथ अब भारत की कुल 14 प्रविष्टियां ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर में हो चुकी हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि भारत अपने दस्तावेजी धरोहरों के संरक्षण और उन्हें विश्व मंच पर प्रस्तुत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे पहले ताम्रपत्र, ऋग्वेद, तुलसीदास की रामचरितमानस, पंचतंत्र और अष्टाध्यायी जैसी महत्वपूर्ण कृतियों को भी इसमें स्थान मिल चुका है। भारत के लिए यह न केवल सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का विषय है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए चेतना-संवर्धन का माध्यम भी है।

भारत का शाश्वत आध्यात्मिक संदेश है ‘गीता’

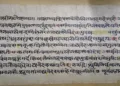

भगवद गीता भारतीय दर्शन, धर्म और जीवन दृष्टि का सबसे प्रतिष्ठित और कालातीत ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाला 700 श्लोकों का एक संवाद है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, योग, भक्ति और आत्मज्ञान का ऐसा समन्वित उपदेश दिया, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है बल्कि व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन देने वाला दार्शनिक ग्रंथ भी है। गीता का प्रभाव सीमित नहीं है बल्कि यह विश्वभर के चिंतकों, दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, नेताओं और आम जनमानस के चिंतन का स्रोत रही है। महात्मा गांधी ने गीता को अपनी ‘आध्यात्मिक शब्दावली की मां’ बताया था, वहीं टॉलस्टॉय, आइंस्टीन और ऑल्डस हक्सले जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भी इसके विचारों की गहराई को सराहा है। गीता का मूल संदेश है, ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’ यानी मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। यह शिक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शक बनती है, फिर चाहे वह नीति हो अथवा नेतृत्व, प्रबंधन, युद्ध या अध्यात्म। भगवद गीता का अनुवाद वर्षों से विश्व की कई भाषाओं में हुआ है। यूनेस्को द्वारा गीता को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देने से यह स्पष्ट हो गया है कि गीता केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व मानवता की धरोहर है और इसकी शिक्षाएं तथा सिद्धांत केवल भारत तक सीमित नहीं हैं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत हैं। भगवद गीता उन मूल्यों को पुष्ट करती है, जो आज के वैश्विक संकटों, जैसे नैतिक पतन, आत्मिक बेचैनी और भौतिकता की अंधी दौड़ के समाधान में सहायक हो सकते हैं।

नाट्यशास्त्र : प्रदर्शन कलाओं का सार्वकालिक विज्ञान

भरत मुनि द्वारा रचित ‘नाट्यशास्त्र’ को विश्व का प्रथम ज्ञात नाट्य विज्ञान ग्रंथ माना जाता है। नाट्यशास्त्र भारतीय रंगमंच, नृत्य, संगीत और नाट्यकला का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसे ऋषि भरत मुनि ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व रचा था। यह ग्रंथ केवल अभिनय और प्रस्तुति की तकनीक का संग्रह ही नहीं है बल्कि इसमें मानव भावनाओं, रसों, मुद्राओं और संवादों की इतनी गहन विश्लेषणात्मक व्याख्या की गई है, जो आज भी विश्वभर के रंगकर्मियों के लिए मार्गदर्शक है। यह न केवल नाटक और नृत्य की तकनीकों पर प्रकाश डालता है बल्कि इसमें रस सिद्धांत, भाव-भंगिमा, मंच व्यवस्था, संगीत, वेशभूषा और दर्शकों की भूमिका तक का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 36 अध्यायों में 6 हजार से अधिक श्लोक हैं, जो भारतीय रंगमंच की जड़ों और सौंदर्यशास्त्र की परंपरा को उजागर करते हैं। नाट्यशास्त्र केवल एक नाटकीय मैनुअल नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति की समग्र अभिव्यक्ति है। इसमें उल्लिखित ‘नव रस सिद्धांत’ (श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत) विश्वभर के थिएटर सिद्धांतों में अपना स्थान बना चुके हैं। इसमें ‘नाटक’ को जीवन के चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की पूर्ति का माध्यम माना गया है। भरत मुनि का यह कथन कि ‘नाट्य वेद है’ इस ग्रंथ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को परिभाषित करता है। यह ग्रंथ न केवल नाट्य के तकनीकी पक्षों को दर्शाता है बल्कि इसमें भारतीय समाज, दर्शन और मनोविज्ञान की झलक भी मिलती है। यूनेस्को द्वारा इसे ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ रजिस्टर में शामिल किया जाना न केवल भारत की कलात्मक विरासत की वैश्विक स्वीकृति है बल्कि यह भारतीय अभिव्यक्ति के बहुआयामी दृष्टिकोण को भी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है।

वैश्विक संदर्भ में गीता और नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता

दुनिया आज जब अस्तित्ववादी संकटों, सांस्कृतिक संक्रमण और नैतिक अधोपतन से जूझ रही है, ऐसे समय में गीता का ‘निष्काम कर्म’ और नाट्यशास्त्र का ‘रस सिद्धांत’ वैश्विक संवाद को एक नई दृष्टि दे सकते हैं। गीता जहां जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देती है, वहीं नाट्यशास्त्र जीवन को कला में बदलने की प्रक्रिया समझाता है। ये दोनों ग्रंथ केवल ज्ञान की पुस्तकें भर नहीं हैं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम हैं। इन्हें वैश्विक धरोहर घोषित किया जाना इस बात का संकेत है कि अब दुनिया भी भारत की ज्ञान परंपरा को स्वीकार रही है। भारतीय ग्रंथों की यह वैश्विक मान्यता केवल एक साहित्यिक सम्मान नहीं है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर भी संकेत करता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को सशक्त करने का माध्यम बन सकता है। भारत जैसे देश के लिए, जहां प्राचीन ग्रंथों की विशाल परंपरा है, ऐसी मान्यताएं न केवल सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं बल्कि शैक्षणिक और शोध कार्यों को भी प्रेरित करती हैं।

भारतीय संस्कृति की वैश्विक विजय

बहरहाल, गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना केवल औपचारिक मान्यता नहीं है बल्कि यह भारत की चिरंतन संस्कृति, शाश्वत ज्ञान और कलात्मक उत्कृष्टता की वैश्विक विजय है। भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व स्मृति में शामिल किए जाने के बाद इनके संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय शोध में तेजी आ सकती है। यह भारत की केवल एक सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं है बल्कि यह भारत की शाश्वत ज्ञान परंपरा की उस शक्ति का प्रतीक है, जो आज भी मानवता को दिशा देने की क्षमता रखती है। भारत के लिए यह एक विशेष अवसर है कि वह अपने अन्य प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों को भी इसी प्रकार संरक्षित कर वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करे, जैसे वेद, उपनिषद, तंत्र ग्रंथ, आयुर्वेद संहिताएं, वास्तु शास्त्र आदि भी इस श्रेणी में सम्मिलित किए जा सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक अवसर है कि हम अपनी धरोहरों को न केवल संरक्षित करें बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी करें। यह उपलब्धि उन अनगिनत ऋषियों, कलाकारों, विचारकों और शिल्पियों के प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस ज्ञान को रचा, संजोया और आगे बढ़ाया। यह भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक और सशक्त कदम है।

(लेखक साढ़े तीन दशक से पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार हैं)

टिप्पणियाँ