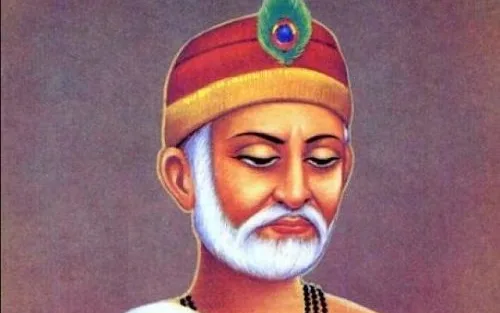

चरखे पर सूत कातते कर्मयोगी कबीर के अंतस की वाणी वाकई अद्भुत है। पूर्ण निष्ठा से अपनी जाति के जुलाहा कर्म का पालन करने वाले इस महामानव के गूढ़ गंभीर व्यक्तित्व का एक पक्ष जहां उनको अंधविश्वास व कुरीतियों का खंडन करने वाले आध्यात्मिकता के शिखर पुरुष के रूप स्थापित करता है तो वहीं दूसरा पक्ष अप्रतिम पर्यावरण प्रेमी के रूप में। कबीर साहित्य में जहां एक ओर वेदांत के तत्व ज्ञान, माया, प्रेम और वैराग्य की गूढ़ता मिलती है। वहीं, दूसरी ओर उनके साहित्य में पर्यावरण संरक्षण और समाज सुधार का प्रखर शंखनाद भी सुनायी देता है। भले ही अध्यात्म का तत्वज्ञान उनका मुख्य विषय प्रतिपाद्य है, किन्तु कबीर के काव्य में पर्यावरण व प्रकृति संरक्षण के स्वर भी अपनी पूरी प्रखरता के साथ मौजूद है।

काबिलेगौर हो कि विक्रमी संवत 1455 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी के लहरतारा नामक स्थान पर रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में अवतरित इस महामानव ने प्रकृति व पर्यावरण के महत्व को आज से छह सौ बरस पहले ही समझ लिया था; तब जबकि पर्यावरण संकट की आज जैसी कोई गंभीर समस्या न थी। बावजूद इसके, उनके काव्य में जगह-जगह प्रकृति अपनी पूरी गरिमा के साथ मौजूद दिखती है और जीवन की जटिल व विषमतामय परिस्थितियों से उबरने में मनुष्य की सहायता करती नजर आती है। कहा जाता है कि वृक्ष, नदी, पहाड़, वन-पर्वतों के संरक्षण की बात करने वाले संत कबीर के साहित्य के तमाम उद्धरण उन्हें पर्यावरण का अनूठा प्रहरी, प्रचारक और प्रसारक साबित करते हैं। वे कहते हैं-

‘डाली छेड़ूँ न पत्ता छेड़ूँ, न कोई जीव सताऊँ।

पात-पात में प्रभु बसत है, वाही को सीस नवाऊँ॥’

उपरोक्त पंक्तियां कबीर के पर्यावरण प्रेम को ही नहीं अपितु उनके पर्यावरण रक्षक रूप भी परिलक्षित करती हैं। पेड़ के पत्ते में परमात्मा के बसने की बात भले ही कोई नास्तिक स्वीकार न करे, लेकिन पेड़-पत्ते सुरक्षित रहते हैं तो ऑक्सीजन सुरक्षित रहती है। इस बात को तो कोई नास्तिक भी अस्वीकार नहीं कर सकता।

संत कबीर कहते हैं-

‘रे भूले मन वृक्षों का मत लेरे।

काटनिये से नहीं बैर है, सींचनिये से नहीं सर्वहरे॥

जो कोई वाको पत्थर मारे वा को फल देरे॥

इसी तरह कबीर का काव्य तमाम पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों व जीव-जन्तुओं का अनूठा संग्रह प्रतीत होता है।

कबीर मानुष जनम दुर्लभ है, देह न बारंबार।

तरवर थैं फल झड़ि पड्या, बहुरि न लागै डार।।

अर्थात् जिस प्रकार संसार में मनुष्य का जन्म कठिनता से मिलता है, उसी प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी एक बार शाख से तोड़ा गया पत्ता वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अतः कर्मकांड के लिए हरे भरे पेड़ को नष्ट करना कबीर की दृष्टि में असंगत है-

पाती तोरै मालिनी, पाती-पाती जीउ।

प्रत्येक पत्ती में जीवों का निवास स्थान है, उसे अनावश्यक हानि नहीं पहुँचानी चाहिये। कबीर की दृष्टि में पेड़-पौधे, धरती, आकाश; ये सदैव बने रहने चाहिये। वे धरती माता के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति जिस धरती से हुई है, वह हमें जीवन का पालन करने हेतु अन्न, जल, फल-फूल सभी प्रदान करती है, किन्तु कभी घमण्ड नहीं करती, न ही इसे अपना गुण मानती है-

सबकी उतपति धरती, सब जीवन प्रतिपाल।

धरति न जाने आप गुन, ऐसा गुरु विचार।।

ऐसी अप्रतिम सहनशीलता व महान दातव्य भाव के कारण कई बार वह गुरु से भी बड़ी प्रतीत होती है। इसी तरह पृथ्वी पुत्र वृक्ष भी परोपकार में कम नहीं है। वह पक्षपातरहित होने के कारण सभी को समान रूप से छाया देता है। निरीह पशु-पक्षियों को आश्रय देता है। प्राणवायु ऑक्सीजन का संचार करता है। उसके फल-फूल, पत्ते और लकड़ी मनुष्य के काम आते हैं। कबीर के शब्दों में वृक्ष का वृक्षत्व उसके इसी परोपकार भाव में निहित है-

वृक्ष कबहुँ नहिं फल भखै, नदी न संचै नीर।

परमारथ के कारने, साधुन धरा सरीर।।

अर्थात् ये मूलतः दूसरे के उपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इनका यह व्यवहार सज्जनों के स्वभाव के समतुल्य है। किन्तु स्वार्थी मनुष्य को इसकी परवाह नहीं। वह तो हानिरहित होने पर भी पत्ती खाने वाले पशुओं को मारकर खा जाता है। कबीर इसे बड़ी गम्भीरता से लेते हैं और ऐसे लोगों को शाकाहार अपनाने की प्रेरणा देते हुए चेताते हैं-

बकरी पाती खात है, ताको काढ़ी खाल।

जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल।।

सार रूप में कहें तो संत कबीर पेड़-पौधों व जीव-जगत के संरक्षण को धार्मिकता से जोड़कर मनुष्य को प्रकृति की गोद में सहजता व सादगी से जीवन जीने की ओर प्रेरित करते प्रतीत होते हैं। यहां तक कि रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान भी वे प्रकृति के आश्रय में खोजते दिखाई पड़ते हैं-

कबीर तन पक्षी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ।

जो जैसी संगति करे, सो तैसे फल खाइ।।

उक्त पंक्तियों में कबीर ने मनुष्य के सामाजिक जीवन में सत्संगति का महत्त्व बताने के लिए ‘पक्षी’ के प्राकृतिक प्रतीक का सहारा लिया है। इसी तरह वे बगुले और कौवे के प्रतीक के माध्यम से संसार में सफेदपोश लोगों की पोल खोलते हैं। ऐसे उद्धरण उनके लोकजीवन विषयक सूक्ष्म ज्ञान के परिचायक हैं। वे कहते हैं कि अनियंत्रित सांसारिक कामनाएं और चिंताएं ही कष्टों की जड़ हैं। जिसने इन कामनाओं पर विजय पा ली; वस्तुतः वही इस संसार का राजा है-

चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह।।

जाको कछु नहिं चाहिए सो शाहन को शाह।।

कबीर सही मायने में अप्रतिम समाज सुधारक थे। जन जीवन और प्रकृति का उत्थान ही उनकी जीवन साधना थी। दर्शन के इस महामनीषी की वाणी में विलक्षण नीतिमत्ता भी है और सहज प्रेरणा भी। उनकी वाणी में हमारे जीवन में वृक्षों की महत्ता व पर्यावरण संरक्षण का पुनीत संदेश भी छुपा है। उनके इन जीवन सूत्रों को जीवन में उतार कर कोई भी मनुष्य आज भी आनन्दपूर्ण व संतोषी जीवन जी सकता है।

गौरतलब हो कि हमारी अरण्य संस्कृति में वृक्षों को जीवंत देवताओं की संज्ञा दी गयी है। वैदिक मनीषा कहती है कि हवा के झोंकों से झूमते घने छायादार वृक्ष और उनसे गले मिलती लताएं प्रकृति का श्रंगार ही नहीं, जीवन का अज्रस स्रोत भी हैं। हमारी समग्र सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं अध्यात्म-दर्शन का विकास वनों में ही हुआ है। वैदिक भारत में लोग वनदेवी की नियमित उपासना किया करते थे। स्मृति ग्रथों में वन संपदा को नष्ट करने वालों के लिए कठोरदंड विधान मिलता है। वृक्ष-वनस्पति हमें हरियाली और फल-फूल देने के साथ ही शुद्ध प्राणवायु से हमें जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। इनका न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में अमूल्य योगदान है, वरन ये ग्रह व वास्तुदोष भी दूर करते हैं। हमारे समूचे पर्यावरण की सेहत इन्हीं मूक देववाओं की कृपा पर टिकी है।

महान बीती सदी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आधुनिक दुनिया में दो चीजें असीमित हैं-एक विश्व ब्रह्माण्ड तथा दूसरी मानव की मूर्खता। सौ फीसद सच है उनका यह कथन। मनुष्य की खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कारगुजारियों के चलते धरती का पर्यावरण आज बुरी तरह प्रदूषित हो गया है। देश दुनिया के जाने माने पर्यावरणविद् लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हालात जल्द न सुधरे गहराती वायुमंडलीय विषाक्तता के कारण धरती पर मानव का अस्तित्व अगले कुछ दशकों में ही समाप्त हो जाएगा। तेजी से गरमाती धरती, अनियमित ऋतुचक्र, सूखा व बाढ़ की मार के साथ सूनामी जैसे तूफ़ानों और भूकंप जैसी आपदाओं में अप्रत्याशित वृद्धि भयावह भविष्य का संकेत है। चिंता की बात है कि अतिशय सुविधाभोगी व विलासितापूर्ण जीवनशैली के अभ्यस्त होकर हम लोग अपने जीवन को खुद संकट में डालते जा रहे हैं।

आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ते समय हम लोगों ने यदि इसी तरह पर्यावरण की उपेक्षा करना जारी रखा तो तय मान लेना चाहिए कि हमारा सर्वनाश निकट है। इस आत्मघात से बचने का एकमात्र उपाय है आत्मवादी जीवन। प्रकृति से भावनात्मक साहचर्य ही इन्सान को नयी जिंदगी दे सकता है। वर्तमान की विषम परिस्थितियों में हम सब भारतवासी यदि उनके काव्य में अभिव्यक्त पर्यावरणीय चेतना के मर्म को अपने अंतस में उतार कर अमलीजामा पहना सकें तथा अपने स्तर पर आसपास के पर्यावरण को संवारने की छोटी-छोटी पहल कर सकें तो यही इस कालजयी संत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

टिप्पणियाँ