सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनी कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने के संबंध में जो कहा, उससे कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा को लेकर बहस की शुरुआत।

एक हैं शंकर लाल शर्मा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता अदालत में अपनी बात रख ही रहा था कि न्यायाधीशों ने इसे रोकना शुरू किया। शर्मा अंग्रेजी नहीं जानते थे, लिहाजा वे हाथ जोड़कर बोलते रहे। न्यायाधीशों ने उनसे कहा कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस अदालत की भाषा हिंदी नहीं है। वास्तव में सर्चोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुनवाई सिर्फ अंग्रेजी में होती है।

गैर हिन्दीभाषी पृष्ठभूमि के न्यायाधीश हिन्दी न समझ सकें, यह संभव है, समझा जा सकता है। लेकिन यही बात एक संस्था के तौर पर पूरी भारतीय न्यायपालिका के लिए शायद नहीं कही जा सकती। क्या भारतीय न्यायपालिका को अहसास है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2006 में किए गए अपने सर्वेक्षण में भारत में, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, पुलिस और न्यायपालिका दोनों को लगभग एक साथ शीर्ष पर माना था?

यह सही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भाषा निश्चित रूप से समूची न्यायपालिका के लिए बोधगम्य थी। हालांकि उसकी बात पर ध्यान देने की कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन क्या यही बात उन टिप्पणियों के लिए भी कही जा सकती है, जो कानून की बिरादरी में महत्व रखती हैं? पाञ्चजन्य द्वारा आयोजित साबरमती संवाद कार्यक्रम में, और अन्यत्र भी, देश के विधि मंत्री किरेन रिजिजू कहते रहे हंै कि कॉलेजियम सिस्टम से आम लोग खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश का कानून मंत्री होने के नाते मैंने देखा है कि न्यायाधीशों का आधा समय और दिमाग यह तय करने में लगा रहता है कि अगला न्यायाधीश कौन होगा।

उपराष्ट्रपति ने जो कहा…

उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यसभा में 7 दिसम्बर को अपने पहले संबोधन में जो कुछ कहा, उसके मुख्य अंश :

- संविधान सभा ने संवेदनशील, जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया था। संवाद, चर्चा, विचार-विमर्श और सहकारी और सहमतिपूर्ण रवैये वाली बहस में संलग्नता का उदाहरण प्रस्तुत किया था। विविध मुद्दों को बिना किसी व्यवधान या विद्वेष के सुलझाया गया।

- लोकतंत्र तब फलता-फूलता और फलता-फूलता है जब इसके तीनों पहलू – विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका ईमानदारी से अपने संबंधित कार्यक्षेत्र का पालन करते हैं।

- शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की भव्यता तब महसूस की जाती है जब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका बेहतर तरीके से मिलकर और एकजुटता से कार्य करती हैं। संबंधित क्षेत्राधिकार में अपने कार्य का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करती हैं। एक के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में, किसी भी तरह की घुसपैठ शासन की गाड़ी को पटरी से उतारने की क्षमता रखती है।

- हम वास्तव में घुसपैठ की इस कड़वी सच्चाई का बार-बार सामना कर रहे हैं। यह सदन शासन के इन अंगों के बीच अनुकूलता लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की स्थिति में है।

- लोकतंत्र का सार लोगों के अध्यादेश की प्रधानता में निहित है जो वैध मंच के माध्यम से परिलक्षित होती है। किसी भी लोकतंत्र में, संसदीय संप्रभुता अलंघनीय होती है।

- ‘इस संविधान के किसी भी प्रावधान को प्रक्रिया के अनुसार परिवर्धन, परिवर्तन या निरस्त करने के माध्यम से संशोधित करने’ के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए संसद की शक्ति निर्बाध और सर्वोच्च है, वह कार्यपालिका का ध्यान या न्यायिक ध्यान पर जवाबदेही के योग्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) में परिकल्पित संविधान की व्याख्या के तौर पर उसमें कानून के वस्तुगत प्रश्न वाले किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य को छोड़कर हस्तक्षेप नहीं का जा सकता है।

- संसद ने एक बहुत ही आवश्यक ऐतिहासिक कदम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित किया। इसे अभूतपूर्व समर्थन मिला। 13 अगस्त 2014 को, लोकसभा ने सर्वसम्मति से इसके पक्ष में मतदान किया, जिसमें कोई अनुपस्थिति नहीं थी। इस सदन ने भी इसे 14 अगस्त, 2014 को एक मत के साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया। संसदीय लोकतंत्र में विरले ही किसी संवैधानिक विधान को इतना व्यापक समर्थन मिला हो।

- 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा केंद्रीय विधान की पुष्टि करने के बाद यह प्रक्रिया एक संवैधानिक अनुज्ञा के रूप में फलीभूत हुई; अनुच्छेद 111 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर, 2014 को अपनी सहमति प्रदान की।

ल्ल इस ऐतिहासिक संसदीय जनादेश को सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर, 2015 को 4:1 के बहुमत से रद्द कर दिया, यह संविधान के ‘मूल ढांचे’ के न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। - इतिहास में इस तरह के विकास की कोई तुलना नहीं है, जहां एक विधिवत वैध संवैधानिक अनुज्ञा को न्यायिक रूप से नष्ट कर दिया गया हो। (यह) संसदीय संप्रभुता के साथ गंभीर समझौते और लोगों के जनादेश की अवहेलना का एक ज्वलंत उदाहरण (है), जिसके यह सदन और लोकसभा संरक्षक हैं।

- लोकतांत्रिक शासन में किसी भी ‘मूल संरचना’ का मूल आधार संसद में परिलक्षित जनादेश की प्रधानता है। संसद संविधान की वास्तुकला का अनन्य और अंतिम निर्धारक है।

- यह देखना चिंताजनक है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए इतना महत्वपूर्ण है, संसद में सात वर्षों से अधिक समय से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

- यह सदन, लोकसभा के साथ मिलकर, लोगों के अध्यादेश का संरक्षक होने के नाते, इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए बाध्य है, और मुझे विश्वास है कि यह ऐसा करेगा।

- किसी भी संस्था में संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे औचित्य, मर्यादा और गरिमा के उच्च मानकों द्वारा अपने आचरण का अनुकरण करें।

फैसले होते गए, कॉलेजियम बनता गया

- 1981: एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ या न्यायाधीशों का तबादला मामला

- 1993: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-आॅन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे उपयुक्त व्यक्तियों के चयन के लिए एक एकीकृत ‘भागीदारी परामर्श प्रक्रिया’ है; और सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से इस कर्तव्य को मुख्य रूप से एक सहमत निर्णय तक पहुंचने के लिए संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना चाहिए, ताकि प्रधानता का मौका उत्पन्न न हो। यह माना गया कि ऐसी कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप न हो।’’

- 1998 का पुनर्विशेष संदर्भ 1 : वास्तव में यह कोई मामला नहीं था। यह तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को एक राय दी थी। राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया था।

‘‘फैसला अस्वीकार्य’’

हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता ने 17.10.2015 को एनजेएसी पर फैसले के बाद कहा

- ‘सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला ‘अस्वीकार्य’ है’। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के अधिकांश तर्क ‘भ्रामक’ थे।

- ‘संविधान केवल एक शाखा के स्वतंत्र रूप से काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी तीन अंग (विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) एक साथ सद्भाव में काम करें।’

- साल्वे ने कहा कि पैनल के किन्हीं दो सदस्यों को दिए गए वीटो के प्रावधान को बरकरार रखा जाना चाहिए।

- ‘वीटो प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बहुमत का निरंकुशता प्रक्रिया को प्रभावित न करे। जिम्मेदारी का बंटवारा होगा।

यह नियंत्रण और संतुलन का एक तरीका है, हम इससे क्यों भाग रहे हैं?’ - साल्वे ने शीर्ष अदालत के इस तर्क को खारिज करते हुए कि सबसे बड़ी याचिकाकर्ता होने के नाते, सरकार को उस पैनल का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो न्यायाधीशों को चुनती है, कहा कि ‘न्यायपालिका एक व्यक्ति की सेना नहीं हो सकती है।’

‘‘बिना आग धुंआ नहीं होता’’

समस्या का दूसरा बड़ा पहलू वैचारिक है, जिसका उल्लेख अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने किया था। इसके विभिन्न स्रोत बहुत से अन्य पहलुओं की ओर इशारा करते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी चंद्रचूड़ के पौत्र और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पुत्र अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखित पुस्तक ‘सुप्रीम व्हिस्पर्स: कन्वर्सेशन्स विथ द जजेस आफ सुप्रीम कोर्ट,1980-89,’ का उल्लेख करते हुए संजय घोष ने अपने लेख ‘हाऊ द स्टोरी आॅफ द ग्रेटेस्ट राइवल्री आॅफ द सुप्रीम कोर्ट अनफोल्डेड’ में कुछ अन्य रहस्योद्घाटन किए हैं। वे इस दिशा में संकेत करते नजर आते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली को लेकर भारतीय न्यायपालिका इतनी उत्सुक क्यों है। एक स्थान पर कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.सी. रॉय ने इलाहाबाद में पारिवारिक संपत्ति के संबंध में कुछ निजी काम देखा। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने के कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो कुछ लोगों ने वहां से फाइलें गायब कर दीं, ताकि किसी को कुछ पता न चले। (तत्कालीन) मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती और एक कानून मंत्री (जो वरिष्ठ वकील भी थे) ने एक मामले को स्थगित करने के लिए दिल की परेशानी का नाटक किया था और फिर दूसरे मामले में भाग लेने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंच गए। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने 2014 में कहा था, ‘‘ न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति कपाड़िया भी शामिल थे, तमिलनाडु से एक भ्रष्ट न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने में लगभग सफल रहा था। इसे तब रोका जा सका, जब तमिलनाडु के वकीलों ने ‘उनके भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर दस्तावेजी सबूत’ प्रस्तुत किए।’’

भारत के दो अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे तमिलनाडु के एक न्यायाधीश को बनाए रखने के लिए ‘अनुचित समझौता’ करने का आरोप लगा था। तमिलनाडु से यूपीए के 18 सांसद थे और डीएमके का केंद्र सरकार पर दबाव था। 1980 के दशक में मद्र्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने के प्रस्ताव को इंदिरा गांधी ने इस कारण अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि न्यायमूर्ति चंदुरकर ने राष्टÑीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्रीगुरुजी के अंतिम संस्कार में भाग लिया था, जो उनके (न्यायाधीश के) पिता के मित्र थे। माने संघ प्रमुख के अंतिम संस्कार में शामिल होने का कार्य मात्र किसी न्यायाधीश को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने से वंचित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में राजनीतिक संदर्भ में वैचारिक और व्यक्तिगत झुकाव, भाई-भतीजावाद, पक्षपात और राजनीतिक लेन-देन का खेल- कॉलेजियम प्रणाली सबको आवरण छाया उपलब्ध करा सकती है।

न्यायाधीश बिरादरी दुनिया में कहीं भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करती है।’’ रिजिजू ने यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के लिए ‘विदेशी’ है। उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी चीज जो केवल अदालतों या कुछ न्यायाधीशों द्वारा लिए गए फैसले के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि निर्णय देश द्वारा समर्थित होगा।’’ रिजिजू ने कहा, ‘‘आप मुझे बताएं कि कॉलेजियम प्रणाली किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई है।’’

हो सकता है कि कुछ लोग इसे अनदेखा करें। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कहा है, ‘‘न्यायपालिका विधायी या कार्यपालिका नहीं बन सकती।’’ उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में किए गए उस संशोधन को पलट दिया, जिसे लोकसभा में सर्वसम्मति से वोट दिया गया था और 2015-16 में राज्यसभा में इसे चुनौती भी नहीं दी गई थी।’’ और जो महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘मैं जो नहीं कह रही हूं, उसे समझें।’’

ऐसी अनेक संपादकीय टिप्पणियां, एवं अन्य टिप्पणियां हैं। जिनकी सिरे से अनदेखी की गई है। क्या माना जाए? क्या भारतीय न्यायपालिका इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ बने रहना चाहती है कि नीचे, जमीनी स्तर पर, उसके प्रति मोहभंग होता जा रहा है? कॉलेजियम प्रणाली का औचित्य अक्सर इस आधार पर ठहराया जाता है कि शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा माने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपना-अपना काम स्वतंत्र ढंग से करें, एक बहुत अनिवार्य तत्व है और लिहाजा न्यायपालिका की स्वतंत्र प्रकृति और सरकार के अन्य अंगों के पक्षपात और प्रभाव के बिना प्रभावी ढंग से कामकाज कर सकने की आवश्यकता को देखते हुए कॉलेजियम प्रणाली बहुत जरूरी है। यह भी कहा जाता है कि यह नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा को लागू करने का एक तरीका है।

वास्तव में शक्ति-विभाजन और नियंत्रण-संतुलन, दोनों का घुमा-फिरा कर एक ही तर्क है, या एकमात्र तर्क है। और बहुत रोचक तर्क है। शायद उस कहानी की तरह, जिसमें अपने पति की हत्या की आरोपी कोई महिला अदालत से इस आधार पर दया की मांग करे कि आखिर वह एक विधवा है।

शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा, नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा अच्छी बातें हैं। लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है? संसद में पारित फैसलों को खारिज करने से लेकर खरीदे गए हथियार के विवरण मांगने और ‘ट्रांस्फर-पोस्टिंग’ करने से लेकर, ‘आपने नियुक्त कैसे कर दिया’ का सवाल उठाने और आधी रात को खुलने वाले दरवाजों तक, अदालतों ने जी भर कर शक्ति के एकीकरण की अवधारणा को ही साकार किया है। ऐसे में यह दुहाई कैसे कि शक्ति का पृथक्करण जरूरी है?

क्या पृथक्करण से आशय मात्र यह है कि एक पक्ष जो भी करना चाहे, उसे बेरोकटोक करने का अधिकार हो? और अदालत को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया। यह अधिकार अदालत द्वारा, अदालत के लिए, अदालत का हो गया है।

एक किस्सा है। 28 अप्रैल, 1976 को आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि क्या न्यायालय अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर सकता है? कई उच्च न्यायालय पहले ही इसे स्वीकार कर चुके थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के सर्वसम्मत फैसले के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के अधिकार को बरकरार रखा। चार न्यायाधीशों ने इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इसका विरोध करने वाले एकमात्र न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना थे।

सरकार के पक्ष में फैसला देने वालों में से एक न्यायमूर्ति पीएन भगवती भी थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार की प्रशंसा की और बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके कार्यकाल में इंदिरा गांधी की आलोचना भी की। लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आर्इं, तो न्यायमूर्ति भगवती ने उन्हें बधाई देते हुए एक पत्र लिखा। वह पत्र अपने आपमें किसी गीत रचना से कम नहीं है, हालांकि वह इस लेख का विषय नहीं है।

दूसरी ओर, राज्यसभा ने 5 सितंबर, 2013 को संविधान (120वां संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया, जिसने भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में संशोधन किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना की। न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर, जे. चेलमेश्वर, एम.बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और ए.के. गोयल की संविधान पीठ ने घोषणा की कि कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम लाने के लिए संविधान में किया गया 99वां संशोधन असंवैधानिक था।

समस्या कहां है? समस्या का एक बड़ा पहलू 19 जून, 2015 को ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में प्रकाशित हुआ था। मुंबई के एक वकील द्वारा किए गए एक शोध का संदर्भ देते हुए अखबार ने लिखा, ‘‘उच्च न्यायालयों के लगभग 50 प्रतिशत न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय में 33 प्रतिशत न्यायाधीश ‘न्यायपालिका के उच्च सोपानों’ में विराजमान लोगों के परिवार के सदस्य हैं।’’

एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुमपारा ने व्यक्तिगत याचिकाकर्ता की हैसियत से एनजेएसी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को यह रिपोर्ट सौंपी। नेदुमपारा की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 31 है, जिनमें से 6 न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशों के बेटे थे। रिपोर्ट में 13 उच्च न्यायालयों के 88 से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो या तो वकीलों-न्यायाधीशों के परिवार में पैदा हुए थे, या कुछ कानूनी दिग्गजों के मातहत काम करते थे।

कॉलेजियम प्रणाली पर उठते सवाल

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने, जिन्होंने एनजेएसी मामले में भारत संघ की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिए थे, 2 मई,2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय के 96वें स्थापना दिवस पर कहा, ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ‘गलत’ और ‘प्रतिगामी’ था। मैंने अदालतों में वर्तमान सरकार के उतार-चढ़ाव देखे हैं – चाहे तीन तलाक और अन्य मामलों में जीत हो, फिर एनजेएसी मामले में झटका हो, जिसे मैं अभी भी एक गलत फैसला मानता हूं।’

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने, जिन्होंने एनजेएसी मामले में भारत संघ की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिए थे, 2 मई,2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय के 96वें स्थापना दिवस पर कहा, ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ‘गलत’ और ‘प्रतिगामी’ था। मैंने अदालतों में वर्तमान सरकार के उतार-चढ़ाव देखे हैं – चाहे तीन तलाक और अन्य मामलों में जीत हो, फिर एनजेएसी मामले में झटका हो, जिसे मैं अभी भी एक गलत फैसला मानता हूं।’

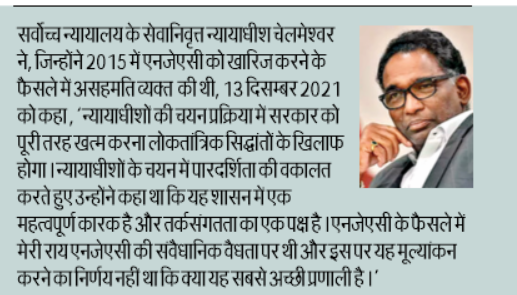

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि संविधान के तहत नियुक्ति प्रणाली ‘विशुद्ध रूप से कार्यपालिका की’ भूमिका है, जिसे न्यायाधीशों ने हथिया लिया है। ‘न्यायाधीशों का मुख्य कार्य मामलों का निर्णय करना और विवादों का निर्णय करना है। दुर्भाग्य से, कॉलेजियम प्रणाली के कारण, वे एक ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जो प्रकृति में न्यायिक नहीं है। न्यायाधीशों का चयन करने के लिए राज्य के सभी अंगों से प्रतिनिधित्व वाला निकाय होना चाहिए। इस निकाय की संरचना पर बहस होनी चाहिए ताकि राज्य के किसी विशेष अंग द्वारा कोई अतिक्रमण न हो।‘ एनजेएसी मामले में जस्टिस चेलमेश्वर के विचार से सहमति जताते हुए हंसारिया ने कहा, ‘कार्यपालिका को देश चलाने में अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्हें इस (न्यायाधीशों की नियुक्ति) प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि अभी भी है, सरकार कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत 90 प्रतिशत नामों पर सहमत है। अलग-अलग विचार केवल 10 फीसदी मामलों में सामने आते हैं।’ हंसारिया ने कहा कि कॉलेजियम को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की गई है और इसके संविधान में बदलाव के साथ कॉलेजियम के विचार भी बदलते हैं।

न्यायाधीशों ने हथिया लिया है। ‘न्यायाधीशों का मुख्य कार्य मामलों का निर्णय करना और विवादों का निर्णय करना है। दुर्भाग्य से, कॉलेजियम प्रणाली के कारण, वे एक ऐसे कार्य में व्यस्त हैं जो प्रकृति में न्यायिक नहीं है। न्यायाधीशों का चयन करने के लिए राज्य के सभी अंगों से प्रतिनिधित्व वाला निकाय होना चाहिए। इस निकाय की संरचना पर बहस होनी चाहिए ताकि राज्य के किसी विशेष अंग द्वारा कोई अतिक्रमण न हो।‘ एनजेएसी मामले में जस्टिस चेलमेश्वर के विचार से सहमति जताते हुए हंसारिया ने कहा, ‘कार्यपालिका को देश चलाने में अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्हें इस (न्यायाधीशों की नियुक्ति) प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता है। जैसा कि अभी भी है, सरकार कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत 90 प्रतिशत नामों पर सहमत है। अलग-अलग विचार केवल 10 फीसदी मामलों में सामने आते हैं।’ हंसारिया ने कहा कि कॉलेजियम को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की गई है और इसके संविधान में बदलाव के साथ कॉलेजियम के विचार भी बदलते हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ दिया था, कहा कि ‘एनजेएसी एक व्यावहारिक समाधान था। उस निकाय के गठन ने प्रत्येक पक्ष की व्यापक-आधारित भागीदारी की अनुमति दी। एक अंतिम निर्णय बहुमत के माध्यम से होता। इसलिए, यह मानना गलत था कि एनजेएसी ने सरकार को महाशक्तियां दी हैं। कॉलेजियम प्रणाली को ‘कई कारणों’ से जाने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में अंतिम निर्णायक नहीं हो सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होती है और इसमें सरकार की राय होनी चाहिए।’

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने 13 दिसम्बर 2021 को कहा, ‘कॉलेजियम प्रणाली ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। एनजेएसी में निर्धारित चयन प्रक्रिया में सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सही उम्मीदवारों के चयन के लिए सौंपे गए निकाय में कैबिनेट सचिव या मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) जैसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवक शामिल हो सकते हैं। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति वे होने चाहिए जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हों और जिनका कोई निहित लक्ष्य न हो। …. 2015 के एनजेएसी के फैसले ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है। … सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी तक उस फैसले में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया है। … नई प्रणाली को चयन के लिए समयसीमा और नामों की अंतिम अधिसूचना सहित सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देना चाहिए।’

सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक गुप्ता ने 13 दिसम्बर 2021 को कहा, ‘कॉलेजियम प्रणाली ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। एनजेएसी में निर्धारित चयन प्रक्रिया में सरकार को पूर्ण अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सही उम्मीदवारों के चयन के लिए सौंपे गए निकाय में कैबिनेट सचिव या मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) जैसे सेवानिवृत्त वरिष्ठ सिविल सेवक शामिल हो सकते हैं। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति वे होने चाहिए जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हों और जिनका कोई निहित लक्ष्य न हो। …. 2015 के एनजेएसी के फैसले ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया है। … सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी तक उस फैसले में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं किया है। … नई प्रणाली को चयन के लिए समयसीमा और नामों की अंतिम अधिसूचना सहित सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में देना चाहिए।’

नेदुमपारा ने कहा कि उनकी जानकारी का स्रोत सितंबर और अक्तूबर, 2014 के महीनों में सर्वोच्च न्यायालय और 13 उच्च न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइटों से एकत्रित अनुभवजन्य डेटा था। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने 2018 में कहा था,‘‘बिना आग के धुआं नहीं होता। कुछ बेहतरीन न्यायाधीशों को कई वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति से वंचित रखा गया है, क्योंकि कॉलेजियम में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था।’’ और कम्युनिस्टों ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि हां, न्यायपालिका में हमारा प्रभाव है।

बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तारकुंडे ‘रेडिकल ह्यूमनिस्ट पार्टी’ के पदाधिकारी थे और उनके गुरु के रूप में मार्क्सवादी एम.एन. रॉय थे। समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीतिक अतीत वाले न्यायाधीश कोई छिपा रहस्य नहीं हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अय्यर 1957 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाले ई.एम.एस. मंत्रालय में कानून मंत्री थे। केरल में नंबूदरीपाद और तारकुंडे रेडिकल ह्यूमनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी थे। इसके अलावा भी कई ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जो कांग्रेस के साथ नजदीकी तौर पर सक्रिय रहे थे।

एक उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने, जो भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की नजरबंदी और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को रद्द करने का आदेश देने के लिए विशेष तौर पर चर्चा में आए थे, 2021 में मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ पसायत की 109वीं जयंती पर विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा था, ‘‘पसायत एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें कुछ लोग एक अनुभवी कम्युनिस्ट के रूप में देखते थे और कई अन्य लोग समाजवादी के रूप में। लेकिन … उन्होंने गरीबों के लिए स्पष्टीकरण मांगा। और अगर आप उन मामलों पर गौर करें, जिनमें उन्होंने बहस की, तो उन्होंने राजनीतिक नेताओं को निवारक हिरासत में लेने के कई बड़े मामलों पर बहस की।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इससे उन्हें राजनीति और कानून के संधिबिन्दुओं के बारे में और पसायत जैसे व्यक्तियों और विभिन्न समाजवादियों या कम्युनिस्ट वकीलों के योगदान को स्वीकार न करने के तरीके को बारे में आश्चर्य होता है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘मैं और बड़ी सूची पेश कर सकता था। न्यायमूर्ति पीबी सावंत कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। संवैधानिक कानून के लिए न्यायमूर्ति सावंत ने जो बड़ा योगदान दिया है, उसे कौन नकारेगा।’’

कानून मंत्री किरन रिजिजू ने कहा है, ‘‘हम कॉलेजियम प्रणाली का पूर्ण सम्मान करते हैं और जब तक इससे बेहतर कोई प्रणाली स्थापित नहीं होती, तब तक करते रहेंगे।’’ शायद ही कोई व्यक्ति इस बात से असहमत होगा।

टिप्पणियाँ