दादा साहब फाल्के ने भारतीय संस्कृति से जुड़े पात्रों पर अनेक फिल्में बनाई। उनकी सफलता को देखते हुए अन्य फिल्मकारों ने भी ऐसी फिल्मों का निर्माण किया। एक बार ऐसा ही दौर वापस आता दिख रहा है

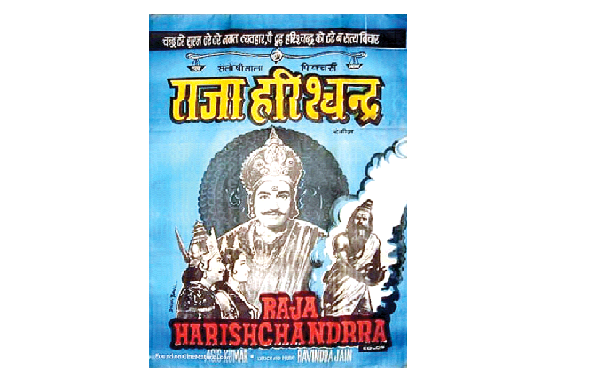

भारतीय सिनेमा के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने 1913 में जब देश की पहली फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ बनाई तो यह प्रश्न उठा कि आखिर उन्होंने अपनी प्रथम फिल्म के लिए यही कथानक क्यों चुना? दर्शकों को सिनेमा के नए माध्यम की ओर आकर्षित करने के लिए वे ‘अरेबियन नाइट्स’-‘अलीबाबा चालीस चोर’ जैसे कथानकों पर भी फिल्म बना सकते थे, जिनकी कहानियां उन दिनों काफी प्रचलित थीं। लेकिन फाल्के ने अपनी मूक फिल्म के कथानक के लिए पौराणिक-ऐतिहासिक विषय को चुनकर अपना दृष्टिकोण ही नहीं, दूरदर्शिता भी स्पष्ट कर दी।

फाल्के जानते थे कि भारतीय सिनेमा को अगर जनमानस तक पहुंचाना है तो दर्शकों को वही भारतीय संस्कृति दिखानी होगी, जिसका पाठ हर भारतीय को एक घुट्टी के रूप में बचपन से पिलाया जाता रहा है। हम सभी बचपन से अपनी धार्मिक-पौराणिक कथाएं या देश के वीरों की गाथाएं सुनकर-पढ़कर बड़े हुए हैं। यही कारण था कि देश की पहली मूक फिल्म तो ‘राजा हरिश्चंद्र’ थी ही। उसके बाद भी बरसों तक धार्मिक-पौराणिक और साहसिक-ऐतिहासिक कथानक ही फिल्मकारों के प्रिय विषय बने रहे। बाद में धीरे-धीरे सामाजिक विषयों और देशभक्ति के कथानक पर भी खूब फिल्में बनीं और साहित्यिक कृतियों पर भी। लेकिन ऐसी अधिकांश फिल्मों की विशेषता यह थी कि ये भारतीयता के रंग में रंगी होती थीं।

मूक दौर

मूक दौर के आरंभ की बात करें तो 1917 तक फाल्के ही मुख्यत: एकमात्र फिल्म निर्माता थे। इस दौरान उन्होंने ‘सत्यवान सावित्री’ और ‘लंका दहन’ जैसी फिल्में बनाईं। जब फाल्के ने 1918 में नासिक जाकर ‘हिंदुस्तान फिल्म कंपनी’ बनाई तो इस बैनर से उन्होंने ‘कृष्ण जन्म’ बनाकर देश में विशुद्ध धार्मिक फिल्मों की मजबूत नींव रखी। इसके बाद फाल्के ने जहां ‘कालिया मर्दन’ बनाई तो अन्य फिल्मकार भी राम जन्म, कंस वध, सती पार्वती, भक्त विदुर और कृष्ण-सुदामा जैसी फिल्में बनाने लगे।

मूक दौर में ही देश के पौराणिक चरित्रों पर भी फिल्में बनने लगीं जैसे संत तुकाराम, शकुंतला, वाल्मीकि और भीष्म। उधर 1922 में मदान थिएटर ने सम्राट अशोक के जीवन पर ‘अशोक’ फिल्म बनाकर इतिहास को रुपहले पर्दे पर लाने की बड़ी पहल की। मूक फिल्मों के स्वर्ण युग अर्थात् 1925-26 में परशुराम, कालिदास, संत नामदेव, राजा परीक्षित, तुलसीदास, पृथ्वीराज चौहान, वीर भारत, राणा प्रताप, दुर्गेश नंदिनी और शिवाजी जैसी कई फिल्में बनकर, भारतीय सिनेमा को एक दिशा दे चुकी थीं। जब 1931 में सवाक् फिल्मों का युग शुरू हुआ तो हमारे राजा-महाराजाओं और उनके परिवार के चर्चित सदस्यों पर भी कई फिल्में बनने लगीं। जिनमें अयोध्या का राजा, पृथ्वीराज-संयोगिता, मीराबाई, राजा गोपीचन्द, चन्द्रगुप्त, रूपलेखा और वासवदत्ता जैसी कितनी ही फिल्में हैं। धार्मिक ग्रंथ ‘रामायण’-‘महाभारत’ और इनके विभिन्न प्रमुख पात्रों पर भी फिल्म निर्माण का सिलसिला तेजी से चल निकला।

एक पाठक का पत्र

कांतारा बनाम बॉलीवुड

लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की फिल्में लगातार पिटती जा रही हैं। दूसरी ओर दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग हॉलीवुड तक अपनी अपार सफलता के झंडे गाड़ रहा है। कुछ समय पहले प्रदर्शित हुई कन्नड़ फिल्म कांतारा इन दिनों पूरे देश में जमकर सुर्खियां बटोर रही है।

आखिर ऐसा क्या बदल गया बॉलीवुड में कि बड़े-बड़े सितारे और नामी कलाकार केवल ओटीटी तक सिमट कर रह गए। तो जवाब मशहूर अभिनेत्री कंगना के एक साक्षात्कार को देखकर मिल गया। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की सफलता और लगातार हिट फिल्मों के सवाल पर कंगना अपने साक्षात्कार में कहती हैं कि बॉलीवुड ने जरूरत से ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति को तवज्जो दे दिया है। बॉलीवुड में अब ऐसी फिल्में बननी लगभग बंद हो गई हैं जिसे लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकें।

कंगना की इस बात में दम तो है। शायद आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि बॉलीवुड की फिल्में आज लव, सेक्स, धोखा, ड्रग्स, दारू, गैंगस्टर, रीमेक और सिक्वल तक सिमट कर रह गई हैं। हर फिल्म में स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य जीवन शैली का बोलबाला है। फिल्म के हर दूसरे दृश्य में हीरो-हीरोइन का चुंबन, अंतरंग दृश्य, ड्रग्स, शराब, नशे में झूमते दृश्य देखकर अब लोग उबने लगे हैं। कहते हैं जरूरत से ज्यादा खुलापन भी इंसान को दिशाहीन कर देता है। यही बात आज बॉलीवुड पर लागू होती दिख रही है।

युवा वर्ग को ध्यान में रखकर फिल्में बनाते-बनाते बॉलीवुड शायद भूल गया है कि उनके दर्शक युवा वर्ग के अलावा अन्य वर्ग के लोग भी हैं। इनमें अधेड़, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब मैंने अपने परिवार के साथ घर या फिर सिनेमा हॉल में जाकर साथ बैठकर कोई फिल्म देखी है। जो चीजें हमारे व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा हैं, उनका बड़े पर्दे पर जरूरत से ज्यादा दृश्यांकन अब खीझ पैदा करने लगा है। फिल्म तो फिल्म, अब न गाने देखने का मन करता है, न ही सुनने का। रही बात जीरो फिगर हीरोइन और सिक्स पैक हीरो की, तो ये अब कहानी में जान नहीं डाल सकते। अभिनय के बल पर चलने वाला उद्योग अगर सिर्फ दिखावे पर टिक जाए तो यही हाल होगा, जो अब हो रहा है।

रही बात दक्षिण भारतीय फिल्मों की तो इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि उन्होंने अपनी संस्कृति आज भी बचा कर रखी है। स्थानीय संस्कृति के साथ पाश्चात्य संस्कृति का संतुलन साधते हुए फिल्म की आत्मा को जिंदा रख पा रहे हैं। लोग चुंबन, अंतरंग दृश्य और घिसी-पिटी कहानी देखकर ऊब गए हैं। दर्शक आज वो देखना चाहता है जो हमारी धरोहर और संस्कृति से जुड़ा है। या ऐसी कहानी देखना चाहता है जिसमें अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छा समय बिताते हुए आनंदित हो सके। रही बात अश्लीलता और घटिया फिल्मों की तो वो तो हर मोबाइल यूजर के फोन पर चना-मूर्रा की तरह उपलब्ध है।

इंटरनेट पर आप कुछ सर्च करते नहीं कि ऐसी चीजों की भरमार अपने आप आपके सामने आ जाती है। कम बजट में बनी कांतारा की कहानी उस संस्कृति को बताती है जिसे हीरो ने अपने बचपन में जीया है। दुनिया ये नहीं जानती कि भारत की विविधता कितने रीति-रिवाज और अलग-अलग संस्कृतियों से भरी पड़ी है। सच में अब बॉलीवुड को ज्यादा शोध और जमीन से जुड़े ऐसे दमदार फिल्मों की जरूरत है, जिसे देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद मजबूर हो जाएं, देखने का प्लेटफार्म चाहे कोई भी हो।

कथानक व्यापक, मूल में भारतीयता

1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो धार्मिक-पौराणिक फिल्मों के साथ ऐतिहासिक फिल्में भी बन रही थीं। साथ ही नए स्वतंत्र भारत की कल्पना और स्वतन्त्रता आंदोलन से जुड़े महान नायकों पर भी फिल्में बनने लगीं। इसी दौरान सामाजिक फिल्में भी तेजी से बनने लगीं और प्रेम कहानियों और अपराध पर भी।

इस सबसे फिल्मों के कथानक का क्षेत्र तो दिन-प्रतिदिन व्यापक होने लगा। फिल्मों के कथानक चाहे विभिन्न रंगों के होते रहे परंतु अधिकांश फिल्मों में एक बात समान थी कि अधिकतर फिल्में भारतीयता का बोध कराती थीं। यही कारण था कि एक ही विषय पर अलग-अलग बरसों में बनी फिल्में भी दर्शकों का हृदय मोह लेती थीं। उन्हें उन फिल्मों में अपनत्व की अनुभूति होती थी।

धार्मिक-पौराणिक फिल्मों की बात करें तो ‘रामायण’ नाम से 1933 से 1960 तक 4 फिल्में बनीं। उधर ‘सम्पूर्ण रामायण’ के नाम से भी जहां 1961 में एक फिल्म बनी तो 1978 में एक और फिल्म। ‘राम राज्य’ नाम से भी दो फिल्में बनीं 1943 और 1967 में। रामनवमी, रामधुन, रामलीला के अलावा श्रीकृष्ण, महादेव, मां दुर्गा, भगवान विष्णु, हनुमान जी और गणेश जी पर भी हमारे यहां 500 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं।

देशभक्ति पर शहीद, समाधि, हकीकत, उपकार, क्रान्ति जैसी फिल्मों की हमारे यहां कमी नहीं है भारतीय संस्कृति का पश्चिम देशों से बेहतर होना भी ‘पूरब और पश्चिम’ सहित कितनी ही फिल्मों में दिखाया जाता रहा है। संसार, घराना, खानदान, ससुराल, तीन बहूरानियां, गृहस्थी, बाबुल, राखी, मां, ममता और विदाई जैसी अनेक फिल्में भारतीय पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की मजबूत जड़ों को दर्शाती रहीं।

अस्सी के दशक से गिरावट

भारतीय सिनेमा ऐतिहासिक फिल्में बनाने में भी अग्रणी रहा है। सोहराब मोदी जैसे फिल्मकारों ने ‘झांसी की रानी’ जैसी भव्य फिल्म बनाकर नया इतिहास रच दिया था। हालांकि झांसी की रानी के साथ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज, चन्द्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे हमारे महानायकों पर बहुत बार फिल्में बनीं। लेकिन 1980 के बाद ऐसी फिल्मों की संख्या तेजी से कम होने लगी, जो भारतीयता या भारत की धर्म-संस्कृति या भारत के महापुरुषों की कथा-कहानी कहती थीं।

नएपन की तलाश में भारतीयता का लोप

भारत में भारतीयता और भारतीय धर्म-संस्कृति की फिल्मों का ग्राफ गिरने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि फिल्मकार समय के साथ नए कथानक खोजते रहते हैं जिससे अब प्रेम, हास्य के साथ एक्शन फिल्मों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा कारण यह भी है कि पहले हमारे फिल्मकार टैगोर, प्रेमचंद, शरत चंद्र, विमल मित्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, भगवतीचरण वर्मा, गोवर्धनराम त्रिपाठी जैसे भारतीय लेखकों की कहानियों और उपन्यास पर फिल्म बनाते थे, जिनमें पग-पग पर भारतीयता झलकती थी। लेकिन अब अधिकतर फिल्मकार विदेशी कहानियों और विदेशी लेखकों पर फिल्म बनाते हैं या विदेशी फिल्मों का रीमेक, इसी से हमारी फिल्मों में भारतीयता कोसों दूर हो रही है।

कुछ फिल्मकार ऐतिहासिक फिल्में बनाने का दावा करते हैं लेकिन उन ऐतिहासिक पात्रों के साथ ऐसी काल्पनिक प्रेम कहानी जोड़ देते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मिसाल के तौर पर ‘मुगल-ए-आजम’ को हम भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म मानते हैं। लेकिन जहां तक इतिहास की बात है यह फिल्म उस दौर का इतिहास नहीं दिखाती। फिल्म सिर्फ पिता-पुत्र के बीच टकराव के साथ सलीम-अनारकली का जो प्रेम दिखाती है,वह इतिहास के पन्नों पर कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब 2001 में शाहरुख खान ने सम्राट अशोक पर आधारित ‘अशोका’ बनाई तो इस फिल्म को देखकर दर्शक अपना माथा फोड़ने लगे थे। इस फिल्म में भी काल्पनिक प्रेम कहानी को इतना हावी कर दिया था कि इतिहास नेपथ्य में चला जाता है।

फिर बंधी उम्मीद

हालांकि भारतीय इतिहास, रंग और अंदाज की फिल्में अब भी यदा-कदा बन रही हैं। 2015 और फिर 2017 में आई ‘बाहुबली’ सीरीज की भव्यता और अपार सफलता से इस ओर फिर से उम्मीद बंधी हैं। इसके बाद ‘पद्मावत’ और ‘तान्हा जी’ जैसी फिल्मों ने भी भारतीयता का ध्वज शान से लहराया है। हमेशा साफ-सुथरी भारतीय संस्कृति में रची-बसी फिल्में बनाने वाले राजश्री प्रॉडक्शन ने बदलते युग में ‘हम आपके हैं कौन’, आदित्य चोपड़ा ने ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और संजय लीला भंसाली ने ‘हम दिल दे चुके सनम’ जैसी फिल्में बनाकार हमारे यहां के शादी के रीति-रिवाज और संगीत कार्यक्रम दिखाकर इसे नई भव्यता दी। इन फिल्मों से पुरानी दम-तोड़ती परम्पराएं फिर से चहक उठीं। लेकिन ऐसे हालात ज्यादा नहीं चल पाये। क्योंकि बड़जात्या-भंसाली-चोपड़ा जैसे दो तीन फिल्मकार पूरे फिल्म उद्योग का बोझ नहीं उठा सकते।

इधर पिछले दिनों अदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी जैसे फिल्मकारों ने पृथ्वीराज, रक्षा बंधन व रामसेतु जैसी फिल्में बनाकर टूटी कड़ियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये तीनों फिल्में बुरी तरह धराशायी हो गर्इं। असल में अधिकतर फिल्मकार ऐसी फिल्म बनाने पर जोर देते हैं जिसमें कहानी पर नहीं, सिर्फ ऐसे मसालों पर फोकस किया जाता है, जो दो हफ्ते में 100-200 करोड़ रुपये उनकी झोली में डाल सके। उधर दर्शकों का एक वर्ग भी ‘फास्ट फूड’ खाते-खाते सिनेमा में भी झटपट मनोरंजन की गिरफ़्त में दिखने लगा था। लेकिन कुछ महीनों से जिस तरह लगातार तमाम हिन्दी फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं, उससे लगता है दर्शक कुछ नया और अच्छा देखने के लिए व्याकुल हैं भारत कहानियों का देश है। यहां कहानियों की नहीं अच्छे फिल्मकारों की कमी है। यदि फिल्मकार अपनी फिल्मों के प्रति फिर से गंभीर हो गए तो अच्छे दर्शकों की भी यहां कमी नहीं है।

टिप्पणियाँ