समग्र शिक्षा भारत की पहचान थी। शिक्षा और कौशल एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में तड़के उठने से लेकर साफ-सफाई, योगासन और घर का काम, पानी भरना, गाय की सेवा, जलावन इकट्ठा करना, पूजा-पाठ का आयोजन करना, वैयक्तिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान, उच्चारण, लेखन, तर्क, न्याय, सांख्य, पाक कला, कृषि कार्य से परिचित होना शिक्षा के भाग थे।

कुलपति, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश

भारत शिक्षा और शोध के लिए पहले से जाना जाता है। समग्र शिक्षा भारत की पहचान थी। शिक्षा और कौशल एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में तड़के उठने से लेकर साफ-सफाई, योगासन और घर का काम, पानी भरना, गाय की सेवा, जलावन इकट्ठा करना, पूजा-पाठ का आयोजन करना, वैयक्तिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान, उच्चारण, लेखन, तर्क, न्याय, सांख्य, पाक कला, कृषि कार्य से परिचित होना शिक्षा के भाग थे। पुराने ग्रंथों के पठन-पाठन के साथ-साथ उन पर भाष्य लिखना, परिभाषित करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयोगों से उन सूत्रों को सिद्ध करने की कला अपने आप छात्रों में उत्पन्न होती थी। बच्चों में कौतूहल जगाना, प्रसन्न करने की मन:स्थिति को तैयार करना और उनको जिज्ञासु के रूप में प्रेरित करना हमारी प्राचीन विद्या परंपरा का प्रमुख उद्देश्य था।

जीवन प्रक्रिया

शिक्षा और शोध साथ-साथ चलने वाली जीवन प्रक्रिया है। भारतीय विद्या के अनुसार शोध सिखाया नहीं जाता, वह अपने आप सीखा जाता है। संगीत की तरह, चित्रकला की तरह प्रशिक्षण और गुरु शोधार्थी को प्रेरणा देते हैं और नए सिरे से सोचने और उसको अमल करने को मजबूर करते हैं। आज बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में, विज्ञान संस्थानों में शोध किया जाता है। तकनीकी में, अभियांत्रिकी में, सॉफ्टवेयर निर्माण में हमारे शोधार्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध कर रहे हैं। हम भारतीय गणित में तेज हैं। वैज्ञानिक शोध में प्रमुखत: रोजमर्रा की समस्याओं को समझने के लिए जो शोध होना चाहिए, उनमें हम अभी पिछड़े हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे समाज में पीने के पानी की किल्लत है, लेकिन पूरे देश में अच्छा पानी बरसता है। इस बरसते शुद्ध पानी को बचाने के लिए तंत्र बनाना, इससे जुड़े विज्ञान को विकसित करना आदि की बहुत जरूरत है। इस विषय में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु कुछ हद तक सफल हुआ है। वैसे तो बरसात के पानी को बचाकर सुरक्षित रखने का ज्ञान हमारे समाज में पहले से है। वनवासी क्षेत्रों में बहुत कम खर्चे में बरसात के पानी को सुरक्षित रखने के तंत्र मौजूद हैं।

जनजातियों की कला

रण-कच्छ के जनजातीय लोग बहुत कम बरसने वाले पानी को भी वर्षों तक बचा कर रखते हैं। ‘वृदास’ कुएं खोदकर वैज्ञानिक रूप से पीने योग्य पानी और खारा पानी को अलग करके उपयोग में लाने की वैज्ञानिक कला ‘रोहनास’ वनवासियों में पाया जाता है। उत्तरी-पूर्वी राज्यों के जनजातीय लोगों के पास पानी सुरक्षित करने का देसी तंत्र है। इस ज्ञान पर केवल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्र ही नहीं, बल्कि पारंपरिक पाठ्यक्रम चलाने वाले महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्र भी शोध कर सकते हैं। बरसात के पानी का संग्रह करना और उसे बहुत दिनों तक शुद्ध रखने की तकनीक को कम लागत में विकसित करने में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु का सतत योगदान रहा है।

शोध हर संस्थान में हो

भारतीय समाज में बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, गांव के हैं, पहाड़ों और जनजाति के लोग हैं, वे बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चूल्हे जलाने के लिए उनको र्इंधन मुहैया नहीं होता। जीवन के रोजमर्रा के काम के लिए बिजली की जरूरत होती है। वह इन लोगों के लिए आज भी असंभव है। हमारे देश में सूरज की किरणें दिन में कम से कम आठ घंटे मौजूद हैं। इस सौर शक्ति का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करने का विज्ञान तो बाजार में मौजूद है। जो बहुत महंगा है और इसका लगातार रखरखाव की तकनीक को सुलभ दर में विकसित करने की लगातार कोशिश होने के बावजूद हमारे वैज्ञानिक इस असीम शक्ति का उपयोग करने की विधि को लोकप्रिय नहीं बना पा रहे हैं।

हमारी प्राथमिक कक्षा से विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई में ऊर्जा शक्ति का कितने प्रकार के उपयोग और अब तक के शोधों में उसको बिजली के रूप में परिवर्तित करने के तरीकों को बताना और सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तन करने की विधि का समाज के स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए एवं इस तंत्र को सरल एवं सहज बनाने के नए शोध होने की जरूरत है। बिजली उत्पादन के लिए सरकार कोयला और पानी का उपयोग करती है। इससे अपार धन का खर्च और प्राकृतिक संसाधन का नुकसान होता है। सौर ऊर्जा उत्पादन से जलवायु प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री शोध को भूमि पर उतारने की बात अक्सर करते हैं। इस पर केवल तकनीकी संस्थाएं क्यों काम करें? समाज विज्ञान के शोधार्थी भी स्वाभाविक बिजली उत्पादन पर शोध कर सकते हैं। इसके लिए तकनीकी संस्थाएं और अन्य संस्थानों को संयुक्त रूप से काम करना होगा, जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है।

कूड़े-कचरे का पुनर्चक्रण

भारतीय समाज को अपने घरों से, कारखानों से, होटल, बाजार से उत्पादित कूड़े-कचरे का पुनर्चक्रण कैसे करना है। उपयोग और बहु उपयोग के शोध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकाता, कानपुर जैसे संस्थानों में हो रहे हैं। महानगरों में कूड़े-कचरे की समस्या के कारण हमारे तालाब, पोखर अपने स्वरूप खो रहे हैं। हमारे पानी के स्रोत दूषित भी हो रहे हैं और गायब भी हो रहे हैं। समाज की इन मूलभूत आवश्यकताओं को समझने के लिए सरकारों को बहुत सारा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में भी विचार करना चाहिए।

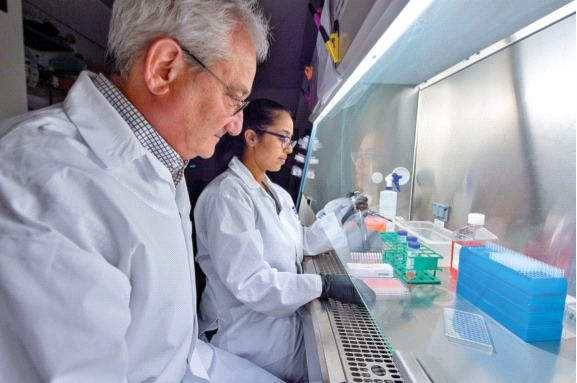

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय (हैदराबाद), तेजपुर विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय और पांडिचेरी विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक शोध बड़े स्तर पर हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं में हमारे युवा वैज्ञानिकों के शोध प्रकाशित हो रहे हैं। वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, औषध शास्त्र जैसे मूलभूत विषयों पर शोध हो रहे हैं।

इस शोध को समाज में लागू करने, उद्योगों के साथ जोड़ने और शिक्षा जगत के बीच में तालमेल बैठाने के लिए उपक्रम बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। रसायन शास्त्र और औषध शास्त्र का सीधा संबंध है। कोविड-19 के संदर्भ में हमारे वैज्ञानिकों के शोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। शोध संस्थान बाजार की मांग के साथ-साथ उद्योग जगत, शैक्षिक जगत की गति को समझें। इस प्रक्रिया में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के प्रयास सराहनीय हैं।

पैसे की कमी नहीं

मध्य भारत में वनवासियों की बड़ी आबादी है और वे कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ‘सिकल सेल एनीमिया’ घातक बीमारी है। इस बीमारी पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (जबलपुर) जैसे संस्थान अच्छा शोध कर रहे हैं। ‘सिकल सेल एनीमिया’ पर शोध करने में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक ने एक केंद्र स्थापित करके अपनी उपयोगिता को स्थापित किया है।

शोध के लिए देश में पैसे की कमी नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आदि सरकरी संस्थान शोध को संसाधन प्रदान करने में आगे हैं। कोरोना महामारी में भी शोध के लिए संसाधनों की कमी नहीं रही। कोरोना महामारी के इलाज व समाधान के लिए सरकार ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और प्रेरणा दी। इसका सुफल भी मिला और उससे भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देश लाभान्वित हुए। अन्य विकसित देशों को देखते हुए हमारे देश में मौलिक अनुसंधान के लिए संसाधनों की कमी की बात वैज्ञानिक करते हैं, जो तथ्य परख नहीं लगता।

देश और समाज के सवालों को पहले ग्रहण करके उनके निदान के लिए उनके प्रभाव को कम करने के लिए जो शोध होना चाहिए उसकी कमी है। हमारे विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आने वाले कल के लिए जो शोध होना चाहिए उसको तीव्र गति देने की जिम्मेदारी शैक्षिक और वैज्ञानिक जगत पर है। सरकार की कई संस्थाएं ऐसी योजनाओं को संसाधन मुहैया करने के लिए आगे रहती हैं।

आयुर्वेद की सफलता

आयुर्वेद की सफलता

इस तरह भारत में संसाधनों की कमी न होते हुए भी शोध में अलग-अलग आयाम को जोड़ने में शैक्षिक जगत अभी भी कामयाब नहीं हुआ है। कोरोना ने हमको सिखाया है कि जीवन में कई क्षेत्रों में शोध में कैरियर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। मधुमेह उपचार, कैंसर उपचार, वयस्कों की देखरेख, कूड़े को उपयोग में बदलने की तकनीक, नाले के पानी से मिथेन निकालने, उस पानी को शुद्ध करके इमारत निर्माण, कृषि, बागबानी में पुन: उपयोग पर सरकार बहुत उत्सुक है और ऐसे नित्योपयोगी शोध पर संसाधन लागत के लिए तैयार है। आयुर्वेद और औषधि निर्माण में हमारे वैज्ञानिक हमेशा आगे रहे हैं।

वायरस के इलाज में हमारा आयुर्वेद अपनी सफलता सिद्ध कर चुका है। औषध शास्त्र में बड़े पैमाने पर शिक्षा और शोध हो रहे हैं। सरकारी और गैर-सरकारी शोध संस्थानों की इसमें बड़ी भूमिका है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा ने औषध शास्त्र में उच्च स्तर के शोध की पहल की है। पतंजलि आयुर्वेद संस्थान और श्री श्री फाउंडेशन आयुर्वेद शोध और शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल को विद्या से जोड़ने और आस-पास के जीव जगत से शोध को जोड़ने के कारण इसके नए-नए रूप शिक्षा जगत में सामने आने लगे हैं। विषाणु विज्ञान में शोध करने वाले उसको अपने जीवन भर की जीविका के रूप में अपना सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युग की आपाधापी में बदलती जीवन शैली में विषाणु का प्रभाव नितांत जीवंत है। शोध के कई विभाग, औषध बनाने की कई प्रक्रियाएं, विषाणु विज्ञान के शोध में निहित होने के कारण विपुल आर्थिक संभावनाएं मौजूद हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गैर-पेशेवर शोधार्थियों के लिए शोध संस्थानों में काम करने की बात की गई है, ताकि पेशेवर और गैर-पेशेवर शोधार्थियों को मिलकर काम करने के अवसर मिलें। इससे शोध में व्यावसायिकता बढ़ेगी और उद्योग और शैक्षिक जगत के बीच की दूरी जरूर कम होगी।

टिप्पणियाँ