15 अगस्त, 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, तो समझना चाहिए कि यह दिन सदियों के संघर्ष और बलिदानों का परिणाम था। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और राष्ट्र की अंतरात्मा अर्थात ‘स्व’ के पुनर्जागरण का परिणाम। सहस्रों बलिदानों का फल मिला और भारतमाता के पैरों में बंधी बेड़ियां टूट गईं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वह स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी कल्पना देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों ने की थी।

जब हम कहते हैं कि 15 अगस्त, 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था, तो समझना चाहिए कि यह दिन सदियों के संघर्ष और बलिदानों का परिणाम था। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और राष्ट्र की अंतरात्मा अर्थात ‘स्व’ के पुनर्जागरण का परिणाम। सहस्रों बलिदानों का फल मिला और भारतमाता के पैरों में बंधी बेड़ियां टूट गईं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वह स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी कल्पना देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों ने की थी। देश तीन टुकड़ों में टूट चुका था। जो बचा हुआ भारत मिला, वह भी कितना संप्रभु और स्वाधीन था, इस पर आज भी बहस जारी है। फिर भी यह एक सकारात्मक आरंभ था। भारत उन कुछ देशों में है, जिसने सबसे पहले ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाई। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अन्य उपनिवेशों के लिए भी प्रेरणा बना।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही इतिहासकारों के एक वर्ग ने इसका सारा श्रेय वर्ष 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी को देना शुरू कर दिया। कुछ बहुत उदार हुए तो उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को वर्ष 1857 की क्रांति से आरंभ हुआ माना। लेकिन ये दोनों ही विचार असत्य और अन्यायपूर्ण हैं। स्वतंत्रता का संघर्ष इससे कहीं अधिक पुराना और व्यापक था। लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस सत्य से अनजान हैं। वामपंथियों द्वारा लिखी स्कूली पुस्तकों में तो प्रयासपूर्ण ढंग से उन वीरों की कथाएं दबाई या हटाई गईं, जिन्होंने उस चिंगारी को जलाए रखा, जो बाद में क्रांति की ज्वाला बनी।

1857 स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं

वर्ष 1857 के युद्ध को अंग्रेजों ने कभी स्वतंत्रता का संघर्ष माना ही नहीं। वे इसे हमेशा सिपाही विद्रोह ही बताने का प्रयास करते रहे। वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इसे स्वतंत्रता का युद्ध कहा और इस विषय पर एक प्रामाणिक पुस्तक भी लिखी। स्वाधीन भारत की सरकारों को भी इस सत्य को स्वीकार करने में बहुत समय लगा। किसी तरह स्कूली पुस्तकों में इसे ‘पहला’ स्वतंत्रता का संग्राम कहा गया, जबकि स्वयं वीर सावरकर ने भी 1857 के संघर्ष को पहला कहने पर बहुत जोर नहीं दिया है। क्योंकि स्वराज और स्वतंत्रता की लड़ाई इससे बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। देश के सभी भागों में ऐसे संघर्षों की कहानियां मिल जाती हैं। यह संघर्ष अंग्रेजों ही नहीं, उस कालखंड में भारत के अलग-अलग भागों में पैर जमा रही सभी औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध था। स्वराज के लिए हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ रहा था। हालांकि वे संघर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जितने संगठित और पूर्वनियोजित नहीं थे।

गोवा में पुर्तगाली अत्याचारों से संघर्ष

मुगलों से स्वतंत्रता का संघर्ष अभी चल ही रहा था कि भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में यूरोप की विस्तारवादी शक्तियों के कदम पड़ने लगे थे। सबसे पहले 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली आए। आरंभ में लोगों ने उन्हें सामान्य विदेशी व्यापारी समझा। लेकिन बहुत शीघ्र ही उन्होंने केरल के कुछ हिस्सों में अपना प्रभुत्व जमाना आरंभ कर दिया। पुर्तगालियों ने बाद में गोवा को अपना केंद्र बनाया। वहां हिंदुओं को ईसाई बनने को कहा गया। जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। इसे गोवा इनक्विजिशन के नाम से जाना जाता है। विश्व के इतिहास में किसी धार्मिक समुदाय पर संगठित ईसाई अत्याचार की यह सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। लेकिन आज हमारे देश में कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? यह गोवा के लोगों की आध्यात्मिक शक्ति ही थी कि पुर्तगाली वहां की मूल हिंदू संस्कृति को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। यह भी एक तरह का संघर्ष था, जिसमें भारतीय धर्म और संस्कृति विजयी हुई।

केरल में राजा मार्तंड वर्मा की विजय

पुर्तगालियों के बाद डच आक्रमणकारी केरल के रास्ते भारत पहुंचे। उन दिनों डच नौसेना को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। दो बड़े युद्धों में वे अंग्रेजों को पराजित कर चुके थे। ऐसे समय में जब डच सेनाएं तेजी से भारत को अपनी चपेट में ले रही थीं, तब त्रावणकोर साम्राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने उन्हें चुनौती दी। वर्ष 1741 में त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसे कोलाचेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसी यूरोपीय शक्ति पर किसी एशियाई सेना की यह पहली विजय थी। डच सेना के 28 सबसे बड़े अधिकारियों ने राजा मार्तंड वर्मा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें उनका कमांडर एडमिरल डेलनॉय भी था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि डच सेना ने हमेशा के लिए भारत से अपने पैर वापस खींच लिए।

वेलू थम्पी

धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान

त्रावणकोर और कोचीन की आजादी के लिए 1808-09 तक वेलू थम्पी अंग्रेजों से लड़े। यह लड़ाई धर्म, संस्कृति और गरिमा की रक्षा के लिए थी। वेलू थम्पी समृद्ध राज्य त्रावणकोर के दीवान थे। अंग्रेजों की हड़प नीति के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला और कोचीन के साथ फ्रांसीसियों को एकजुट किया। उन्होंने अमेरिका से भी संपर्क साधा। 28 दिसंबर, 1808 की रात वेलू थम्पी ने अपने सहयोगियों के साथ रेजीडेंट कर्नल मैकाले के घर पर धावा बोला, पर वह भाग गया। उन्होंने पहला हमला क्वीलन में अंग्रेजी छावनियों पर किया, फिर अलेप्पी, कोचीन आदि कई स्थानों पर हमले किए। अंग्रेजों को अतिरिक्त सेना बुलानी पड़ी। यहां तक की सीलोन से भी विशेष रेजीमेंट बुलाई। तब अंग्रेजी सेना त्रावणकोर में घुसी, पर वेलू थम्पी को जिंदा पकड़ नहीं सकी। उन्होंने आत्महत्या कर ली। अंग्रेजों को उनका शव जंगल में मिला। शव को त्रिवेंद्रम लाया गया, फिर जनता में खौफ पैदा करने के लिए उनके शव को कई दिनों तक फांसी पर लटकाए रखा।

पूरे देश में स्वराज्य की चिंगारी भड़की

दक्षिण और पश्चिम के समुद्र से लगे क्षेत्र ही नहीं, 18वीं शताब्दी के आरंभ से शेष भारत में भी स्वराज के ढेरों संघर्ष आरंभ हो चुके थे। इन सबका लिखित इतिहास भी उपलब्ध है, लेकिन कभी इनके पीछे के विशाल चित्र को देखने का प्रयास ही नहीं किया गया। मुगल साम्राज्य तेजी से सिकुड़ रहा था और मराठा साम्राज्य भारत के मानचित्र पर फैल रहा था। दिल्ली के दक्षिण से लेकर भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक बड़े भू-भाग को राजपूतों ने स्वतंत्र करा लिया था। दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और गंगा के मैदानों तक बड़ा क्षेत्र राजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों के अधिकार में आ चुका था।

पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का आधिपत्य स्थापित होता जा रहा था। दक्षिण में मैसूर का वाडियार राजवंश तेजी से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा था। केरल और तमिलनाडु के एक बड़े क्षेत्र पर त्रावणकोर साम्राज्य का ध्वज फहराने लगा था। 18वीं शताब्दी के आरंभ का भारत का मानचित्र देखें तो भारत को मुगलों और अन्य आक्रमणकारी शक्तियों से लगभग स्वतंत्र कराया चुका था। यह लगभग 100 वर्ष का कालखंड था, जब लगभग पूरे भारत पर भारतीय राजाओं के ध्वज लहरा रहे थे। मुगल साम्राज्य मात्र दिल्ली के लालकिले तक सिमट कर रह गया था। लेकिन यही समय था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी औपनिवेशिक चालें चलना शुरू कर चुकी थी।

आंचलिक मोर्चे

पहले ही चुआर क्रांति

से अंग्रेज पस्त

मुगल शासन के खात्मे के बाद बंगाल के मेदिनीपुर जिले में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्र जमींदारों के नेतृत्व में 1766 में पहली चुआर क्रांति हुई। चुआर जमींदारों के सिपाही थे। जंगलमहाल क्षेत्र से शुरू विरोध की आग आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। अंग्रेजों की ताकतवर सेना के आगे अधिकांश जमींदारों ने घुटने टेक दिए। पर घाटशिला के जमींदार का विरोध जारी रहा।

जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने घाटशिला के राजा जगन्नाथ धल की जगह नीमू धल को राजा बना दिया तो 1769 में जगन्नाथ ने चुआरों की बड़ी सेना की सहायता से नीमू धल पर हमला किया। 1773-74 तक जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआर सैनिक ब्रितानी सेना से भिड़ते रहे। उन्हें आसपास के सभी गांवों व पहाड़ी अंचल के लोगों का साथ मिला। अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और 1777 में उन्हें हार माननी पड़ी। उन्हें जगन्नाथ धल को फिर से घाटशिला का राजा बनाना पड़ा।

मालवा का ‘नेपोलियन’

मालवा का ‘नेपोलियन’

यशवंत राव होलकर

यशवंतराव होलकर एक ऐसे वीर योद्धा का नाम है, जिनकी तुलना विख्यात इतिहासशास्त्री एन. एस. इनामदार ने ‘नेपोलियन’ से की है। वे मध्य प्रदेश की मालवा रियासत के महाराज थे। उन्होंने अकेले दम पर ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की ठानी। 8 जून, 1808 को उन्होंने पहली बार अंग्रेजी सेना को पराजित किया, फिर 8 जुलाई 1804 में कोटा से अंग्रेजों को खदेड़ा। इसके बाद तो उनको जीतने की जैसे आदत पड़ गई। 11 सितम्बर,1804 को अंग्रेज जनरल वेलेस ने लॉर्ड ल्यूक को पत्र लिखा, ‘यदि यशवंत राव पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो वे अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे।’ महाराजा यशवंत राव भारत में एकमात्र ऐसे राजा के थे, जिनसे अंग्रेजों ने समान शर्तों पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संपर्क किया था। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि यशवंत राव होलकर भारतीय राजाओं को उसके विरुद्ध एकजुट कर सकते हैं।

अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे साधु-संत

18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कई हिस्सों में शक्तिशाली हो चुकी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का पहला बिगुल फूंकने का काम किसी राजा-रजवाड़े ने नहीं, बल्कि साधु-संतों ने किया था। इसे संन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इनका केंद्र बंगाल और बिहार में था। साधु-संत अपने गांव-शहर से तीर्थ स्थानों तक आते-जाते रहते थे और गांवों में रहने वाले किसानों और कारीगरों में जागरूकता पैदा करने का काम करते थे।

अंग्रेज इस खतरे को भांप गए और उन्होंने संन्यासियों को लुटेरा घोषित करके उनके कहीं भी आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे भड़के साधु-संतों ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। यह विद्रोह वर्ष 1763 से 1800 के बाद लगभग चार दशक तक चला। इसे कुचलने में अंग्रेजों को लगभग 50 वर्ष का समय लगा। वर्ष 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने संन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंदमठ लिखा और इस तरह से इसी आंदोलन से राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का जन्म हुआ।

ईसाई मिशनरियों से जनजातियों का युद्ध

जिस तरह से पूर्वी भारत में संन्यासी लड़ रहे थे, उसी तरह पश्चिम में भील आदिवासियों ने अंग्रेजों को चुनौती दे रखी थी। गुजरात से लेकर राजस्थान तक बड़े क्षेत्र में भीलों ने अंग्रेजों और उनके साथ आए ईसाई मिशनरियों को खदेड़कर रखा। भील और गोंड आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी आक्रमणकारी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के समय से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक इस जनजातीय समुदाय ने हमेशा क्रांति की मशाल जलाए रखी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्कूली इतिहास की वामपंथी पुस्तकों में उनके इस संघर्ष को कितना स्थान या सम्मान दिया गया, यह किसी से छिपा नहीं है।

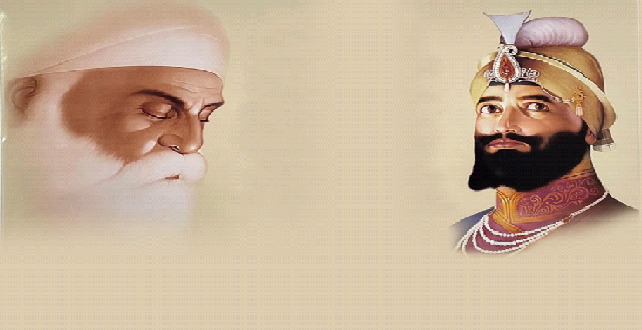

सिख गुरु

स्वधर्म और संस्कृति की अलख

भारतीय दशगुरु परम्परा का संपूर्ण इतिहास, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक विदेशी मुगल आक्रांताओं (बाबर से लेकर औरंगजेब तक) से संघर्ष का रहा है। भारत पर बाबर के आक्रमण के समय गुरु नानक देव ने इसे केवल पंजाब पर नहीं अपितु पूरे भारत पर हमला बताते हुए कहा था- खुरासान खसमाना किआ हिंदुसतानु डराइआ।। आपै दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चड़ाइआ।। (अर्थात् बाबर ने हमला करके पूरे हिन्दुस्थान को डराया है और मुगल मृत्यु का दूत बनकर यहां आए हैं।) सन् 1675 में लालकिले के सामने देश और धर्म की रक्षा के लिए हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने पर गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान पर कत्ल करवा दिया था, वहां आज श्री शीशगंज गुरुद्वारा है। बिहार के पटना में जन्मे दशमगुरु गोबिंद सिंह ने धर्म और देश की रक्षा के लिए 1699 में बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। उस समय गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान पर पूरे देश के हर कोने से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग खालसा सेना का हिस्सा बनने आनन्दपुर आए थे। गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान पर देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले पहले पंज प्यारे दया राम, धर्म चन्द, हिम्मत राय, मोहकम चन्द एवं साहिब चन्द, लाहौर, हस्तिनापुर (मेरठ), जगन्नाथपुरी (ओडिशा), द्वारिका (गुजरात) और बीदर (कर्नाटक) के रहने वाले थे। यदि लड़ाई पंजाब की या किसी अन्य धर्म की होती तो गुरु गोबिंद सिंह पूरे देश से लोगों को न बुलाते और पहले पंज प्यारे भारत की सभी दिशाओं से न होते।

भारतीय दशगुरु परम्परा का संपूर्ण इतिहास, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक विदेशी मुगल आक्रांताओं (बाबर से लेकर औरंगजेब तक) से संघर्ष का रहा है। भारत पर बाबर के आक्रमण के समय गुरु नानक देव ने इसे केवल पंजाब पर नहीं अपितु पूरे भारत पर हमला बताते हुए कहा था- खुरासान खसमाना किआ हिंदुसतानु डराइआ।। आपै दोसु न देई करता जमु करि मुगलु चड़ाइआ।। (अर्थात् बाबर ने हमला करके पूरे हिन्दुस्थान को डराया है और मुगल मृत्यु का दूत बनकर यहां आए हैं।) सन् 1675 में लालकिले के सामने देश और धर्म की रक्षा के लिए हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने पर गुरु तेग बहादुर को जिस स्थान पर कत्ल करवा दिया था, वहां आज श्री शीशगंज गुरुद्वारा है। बिहार के पटना में जन्मे दशमगुरु गोबिंद सिंह ने धर्म और देश की रक्षा के लिए 1699 में बैसाखी के दिन श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। उस समय गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान पर पूरे देश के हर कोने से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग खालसा सेना का हिस्सा बनने आनन्दपुर आए थे। गुरु गोबिंद सिंह के आह्वान पर देश और धर्म के लिए बलिदान देने वाले पहले पंज प्यारे दया राम, धर्म चन्द, हिम्मत राय, मोहकम चन्द एवं साहिब चन्द, लाहौर, हस्तिनापुर (मेरठ), जगन्नाथपुरी (ओडिशा), द्वारिका (गुजरात) और बीदर (कर्नाटक) के रहने वाले थे। यदि लड़ाई पंजाब की या किसी अन्य धर्म की होती तो गुरु गोबिंद सिंह पूरे देश से लोगों को न बुलाते और पहले पंज प्यारे भारत की सभी दिशाओं से न होते।

विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्रता के लिए यह तड़प देशव्यापी थी। कर्नाटक में कित्तूर के संगोल्ली रायन्ना ने वर्ष 1824 में कंपनी से विद्रोह किया। वर्ष 1831 में अपनी मृत्यु पर्यंत उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व किया। इसके कुछ समय बाद ही वर्ष 1855 में सिदो-कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह भड़क उठा। इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने 30 हजार से अधिक संथालियों को निर्ममता के साथ मार डाला। स्वराज के लिए विद्रोह की ये कहानियां कुछ उदाहरण मात्र हैं। देश के कोने-कोने में ऐसी ढेरों क्रांतियां हुईं, जिनकी परिणति वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुई और परिणाम 1947 में अंग्रेजों की विदाई के रूप में सामने आया।

ये घटनाएं बताती हैं कि भारतीय समाज ने कभी दासता को स्वीकार नहीं किया। न पहले मुगलों की, न बाद में पुर्तगालियों, डच, फ्रांसीसियों अथवा अंग्रेजों की। स्वराज के ये संघर्ष भले ही सीमित क्षेत्रों तक रहे हों, लेकिन सभी में एक राष्ट्रीय मूल भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये कहानियां आज की पीढ़ी को पता होनी चाहिए, ताकि कोई भ्रम न रहे कि भारत हमेशा से एक दीन-हीन सभ्यता थी और किसी एक संगठन या नेता ने आकर देश को स्वतंत्रता दिला दी।

टिप्पणियाँ