देश के लोगों में यह धारणा है कि आधुनिक युग के विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार पश्चिमी देशों की देन हैं। कारण, आजादी के बाद से देश के स्कूली पाठ्यक्रम में यही पढ़ाया जाता है, पर यह धारणा पूरी तरह भ्रामक व अनुचित है। इस दिशा में देश-दुनिया में हुए शोध-अध्ययनों से यह तथ्य उजागर हुआ है कि बीते 500 वर्षों में पाश्चात्य देशों में हुए बिजली, पृथ्वी की गति, आकृति व गुरुत्वाकर्षण के नियम, परमाणु बम, विमान प्रौद्योगिकी, पारा व जस्ता आदि विभिन्न धातुओं की खोज, गणित (खासकर बीजगणित व रेखागणित) तथा यांत्रिकी व शल्य चिकित्सा के जिन अनेकानेक आविष्कारों व अनुसंधानों का श्रेय यूरोपीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वे भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व आविष्कृत हो चुके थे। भारत के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रो. बृजेंद्रनाथ सील, डॉ. जगदीश चंद्र बसु, राव साहब वझे व रामानुजम आदि ने इसे गहन अध्ययन व तर्कों से साबित किया है।

डॉ. प्रफुल्ल चंद्र राय की ‘हिंदू केमिस्ट्री’, बृजेंद्रनाथ सील की ‘दि पॉजिटिव साइंस आॅफ एनशिएंट हिंदूज’ तथा धर्मपाल जी की ‘इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एटीन्थ सेन्चुरी’ में प्राचीन व मध्ययुगीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख है। इनमें स्पष्ट किया गया है कि आर्यकालीन भारत में खगोल, गणित, ज्योतिष, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, धातु व भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में चहुंमुखी प्रगति हुई थी। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां बस्तियां बसाना सीख रही थीं, उस समय भारत में वैज्ञानिक प्रयोग, कृषि, भवन-निर्माण, धातु-विज्ञान, वस्त्र-निर्माण, परिवहन-व्यवस्था आदि क्षेत्र अत्यंत उन्नत दशा में थे। देश में विज्ञान की यह प्रगति यात्रा ईसा पूर्व 200 से ईसा के बाद लगभग 11वीं सदी तक आर्यभट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, बौधायन, चरक, सुश्रुत, अगत्स्य, नागार्जुन, भारद्वाज व कणाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के उन्नत शोधों व आविष्कारों के साथ जारी रही। भारत को ‘विश्व गुरु’ और ‘सोने की चिड़िया’ जैसे विशेषण यूं ही नहीं मिले थे। इसका मूल कारण था, हमारे ऋषि-मनीषियों का उत्कृष्ट ज्ञान-विज्ञान, जिससे आकर्षित होकर पहले मुगल और कालांतर में अंग्रेज यहां खिंचे चले आए थे।

मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि स्थानों के पुरातात्विक उत्खनन इसकी गवाही देते हैं कि ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता अत्यन्त विकसित सभ्यता थी। यहां लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। उनके भवन, सड़कें, नालियां, स्नानागार, कोठार (अन्न भंडार) आदि पक्की र्इंटों से बने थे। लोग जहाजों द्वारा विदेश से व्यापार करते थे। खुदाई में मिले माप-तौल के बाट, कृषि व खनन के उपकरण और पहिया गाड़ी के अवशेष सिंधु निवासियों के गणित के जानकार होने, उन्नत कृषि तथा खनन विद्या में पारंगत होने की गवाही देते हैं। उनके पास कठोर रत्नों को काटने, गढ़ने, छेद करने के लिए उन्नत कोटि के उपकरण थे। वे सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के आभूषण, कांसे के हथियार, औजार और ऊनी-सूती वस्त्र निर्माण की कला भी जानते थे। भारतीयों ने मिश्र धातु बनाने की विधि 3,000 वर्ष पूर्व ही विकसित कर ली थी।

मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि स्थानों के पुरातात्विक उत्खनन इसकी गवाही देते हैं कि ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता अत्यन्त विकसित सभ्यता थी। यहां लोग सुनियोजित नगरों में रहते थे। उनके भवन, सड़कें, नालियां, स्नानागार, कोठार (अन्न भंडार) आदि पक्की र्इंटों से बने थे। लोग जहाजों द्वारा विदेश से व्यापार करते थे। खुदाई में मिले माप-तौल के बाट, कृषि व खनन के उपकरण और पहिया गाड़ी के अवशेष सिंधु निवासियों के गणित के जानकार होने, उन्नत कृषि तथा खनन विद्या में पारंगत होने की गवाही देते हैं। उनके पास कठोर रत्नों को काटने, गढ़ने, छेद करने के लिए उन्नत कोटि के उपकरण थे। वे सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के आभूषण, कांसे के हथियार, औजार और ऊनी-सूती वस्त्र निर्माण की कला भी जानते थे। भारतीयों ने मिश्र धातु बनाने की विधि 3,000 वर्ष पूर्व ही विकसित कर ली थी।

भारतीय इस्पात की श्रेष्ठता का अंदाजा इसी से लगाया सकता है कि प्राचीन काल में तलवारों का निर्यात अरब एवं फारस तक होता था। दिल्ली में महरौली स्थित 1600 साल पुराना लौह स्तंभ आज भी बिना जंग लगे मजबूती से खड़ा है। 5वीं सदी में वराह मिहिर रचित ‘बृहत् संहिता’ तथा 11वीं. सदी में राजा भोज रचित ‘युक्ति कल्पतरु’ में जहाज निर्माण पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि जहाज के निर्माण में लोहे का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि समुद्री चट्टानों में कहीं चुम्बकीय शक्ति हो सकती है। प्राचीन काल में भारतीयों का खगोल ज्ञान भी उन्नत था। वे 27 नक्षत्रों के साथ वर्ष, माह व दिवस के रूप में काल गणना से भी पूर्ण परिचित थे।

वैदिक साहित्य, खासकर अथर्ववेद में रोगों के नाम व आयुर्वेद से जुड़े साहित्य में रोगों के लक्षण ही नहीं, मनुष्य के शरीर की हड्डियों की पूरी संख्या तक दी गई है। बौद्ध काल में आयुर्वेद चिकित्सा का बहुत विकास हुआ। अशोक के शिलालेखों में पशु व मनुष्य चिकित्सा तथा मनुष्यों व पशुओं के उपयोग की औषधियों का उल्लेख मिलता है। चीन, तुर्किस्तान से मिले 350 ई. के भोजपत्र पर लिखे संस्कृत ग्रंथ में से तीन आयुर्वेद संबंधी हैं। ‘इंडियन विजडम’ में पाश्चात्य विद्वान विलियम हंटर लिखते हैं कि भारतीय औषधि शास्त्र में शरीर की बनावट, भीतरी अवयवों, मांसपेशियों, पुट्ठों, धमनियों और नाड़ियों का ही नहीं, औषधियों के वर्गीकरण आदि का भी विशद विवेचन मिलता है।

आर्यकालीन भारत में खगोल, गणित, ज्योतिष, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, धातु व भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में चहुंमुखी प्रगति हुई थी। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियां बस्तियां बसाना सीख रही थीं, उस समय भारत में वैज्ञानिक प्रयोग, कृषि, भवन-निर्माण, धातु-विज्ञान, वस्त्र-निर्माण, परिवहन-व्यवस्था आदि क्षेत्र अत्यंत उन्नत दशा में थे। देश में विज्ञान की यह प्रगति यात्रा ईसा पूर्व 200 से ईसा के बाद लगभग 11वीं सदी तक आर्यभट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, बौधायन, चरक, सुश्रुत, अगत्स्य, नागार्जुन, भारद्वाज व कणाद जैसे भारतीय वैज्ञानिकों के उन्नत शोधों व आविष्कारों के साथ जारी रही। भारत को ‘विश्व गुरु’ और ‘सोने की चिड़िया’ जैसे विशेषण यूं ही नहीं मिले थे। इसका मूल कारण था, हमारे ऋषि-मनीषियों का उत्कृष्ट ज्ञान-विज्ञान, जिससे आकर्षित होकर पहले मुगल और कालांतर में अंग्रेज यहां खिंचे चले आए थे। |

महर्षि अगस्त्य की देन

आधुनिक विज्ञान थॉमस एल्वा एडिसन को बिजली का आविष्कारक मानता है। पर कम ही लोग जानते होंगे कि इसके अविष्कारक ऋषि अगस्त्य थे, जिनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। उनके ग्रंथ ‘अगस्त्य संहिता’ में विद्युत उत्पादन से संबंधित एक आश्चर्यजनक सूत्र है। वर्ष 1891 में पुणे से इंजीनियरिंग करने के बाद प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक सूत्रों के अध्ययन व विश्लेषण में पूरा जीवन खपा देने वाले भारतीय विद्वान राव साहब कृष्णाजी वझे को उज्जैन में दामोदर त्र्यम्बक जोशी के पास शक संवत् 1550 के अगस्त्य संहिता के कुछ पन्ने मिले। इन पन्नों में यह सूत्र अंकित था –

संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम्।

छादयेच्छिखिग्रीवेन चार्दाभि: काष्ठापांसुभि:।।

दस्तालोष्टो निधात्वय: पारदाच्छादितस्तत:।

संयोगाज्जायते तेजो मित्रावरुणसंज्ञितम्।।

अर्थात् एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें पहले ताम्र पट्टिका डालें। फिर शिखि ग्रीवा डालें और बीच में लकड़ी का गीला बुरादा डालने के बाद पारे का प्रयोग कर ताम्र पट्टिका के तारों को मिलाने पर ‘मित्र वरुणशक्ति’ का उदय होगा। इसे पढ़कर उन्हें लगा कि यह 'डेनियल सेल’ से मिलता-जुलता है। लिहाजा, वे नागपुर में संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉ. एम.सी. सहस्रबुद्धे से मिले तो उन्होंने नागपुर में इंजीनियरिंग के प्राध्यापक पी.पी. होले को इस सूत्र की सत्यता जांचने को कहा। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर होले तथा उनके मित्र ने तैयारी शुरू की। उन्होंने सारी सामग्री तो जुटा ली, पर शिखि ग्रीवा समझ में नहीं आया। संस्कृत कोश में देखने पर इसका अर्थ मिला-मोर की गर्दन। इसके बाद वे एक आयुर्वेदाचार्य से मिले। वे सारी बात सुन हंसकर बोले, ‘‘यहां शिखि ग्रीवा का अर्थ मोर की गर्दन नहीं, अपितु उसकी गर्दन के रंग जैसा पदार्थ कॉपर सल्फेट है।’’ समस्या हल हो गई और इस आधार पर निर्मित इलेक्ट्रिक सेल का प्रदर्शन 7 अगस्त, 1990 को स्वदेशी विज्ञान संशोधन संस्था, नागपुर के चौथे वार्षिक अधिवेशन में किया गया था।

परमाणुवाद के जनक आचार्य कणाद

इसी तरह, परमाणु बम का आविष्कारक जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर तथा अणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। लेकिन महर्षि कणाद ने डाल्टन से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत को उजागर कर दिया था। सर्वप्रथम कणाद ने ही परमाणु को पदार्थ की लघुतम अविभाज्य इकाई के रूप स्थापित किया। ‘वैशेषिक दर्शन सूत्र’ के 10वें अध्याय में पदार्थ के सूक्ष्मतम कण की व्याख्या करते हुए कणाद लिखते हैं, ‘दृष्टानां दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय’ अर्थात् प्रत्यक्ष देखे हुए और अन्य को दिखाने के उद्देश्य से या स्वयं और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करने हेतु रखकर किए गए प्रयोगों से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके ग्रंथ ‘

इसी तरह, परमाणु बम का आविष्कारक जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर तथा अणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। लेकिन महर्षि कणाद ने डाल्टन से लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत को उजागर कर दिया था। सर्वप्रथम कणाद ने ही परमाणु को पदार्थ की लघुतम अविभाज्य इकाई के रूप स्थापित किया। ‘वैशेषिक दर्शन सूत्र’ के 10वें अध्याय में पदार्थ के सूक्ष्मतम कण की व्याख्या करते हुए कणाद लिखते हैं, ‘दृष्टानां दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय’ अर्थात् प्रत्यक्ष देखे हुए और अन्य को दिखाने के उद्देश्य से या स्वयं और अधिक गहराई से ज्ञान प्राप्त करने हेतु रखकर किए गए प्रयोगों से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके ग्रंथ ‘

वैशेषिक सूत्र’ में परमाणुओं को सतत गतिशील बताया गया है तथा द्रव्य के संरक्षण की भी बात कही गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते तथा एक प्रकार के दो परमाणु संयुक्त होकर 'द्विणुक' का निर्माण भी कर सकते हैं और अलग-अलग पदार्थों के परमाणु आपस में संयुक्त भी हो सकते हैं। ‘इंडियन विजडम’ के पृष्ठ 155 पर विख्यात यूरोपीय इतिहासकार टीएन कोलबुर्क ने लिखा है कि ईसा पूर्व 600 में एक भारतीय मनीषी कणाद मुनि द्वारा प्रस्तुत परमाणु संबंधी प्रतिपादन आश्चर्यजनक रूप से जॉन डाल्टन की संकल्पना से मेल खाता है। अत: यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कणाद के लिखे वैदिक सूत्रों के आधार पर ही कालांतर में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

अलकेमिस्ट आचार्य नागार्जुन

प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन के बारे में बिनॉय कुमार सरकार की पुस्तक ‘हिंदू एचीवमेंट इन एक्जैक्ट साइंसेज’ में बताया गया है कि नागार्जुन ने पारे के गुण-धर्म पर 12 वर्ष तक गहन शोध करने के बाद पारे से सोना बनाने का सूत्र विकसित किया था। उन्होंने कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त करने की आसवन की विधि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में ही विकसित कर ली थी जिसके उपकरण व प्रमाण राजस्थान के जवर क्षेत्र की खुदाई के दौरान मिले थे।

प्राचीन भारत के महान रसायन शास्त्री आचार्य नागार्जुन के बारे में बिनॉय कुमार सरकार की पुस्तक ‘हिंदू एचीवमेंट इन एक्जैक्ट साइंसेज’ में बताया गया है कि नागार्जुन ने पारे के गुण-धर्म पर 12 वर्ष तक गहन शोध करने के बाद पारे से सोना बनाने का सूत्र विकसित किया था। उन्होंने कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता प्राप्त करने की आसवन की विधि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में ही विकसित कर ली थी जिसके उपकरण व प्रमाण राजस्थान के जवर क्षेत्र की खुदाई के दौरान मिले थे।

सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, टीन एवं कांसा आदि धातुओं से बर्तन बनाने तथा स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, अभ्रक व पारा आदि से औषधि भस्म बनाने की विधि का वर्णन आचार्य नागार्जुन के ‘रस रत्नाकर’ व ‘रसेंद्र मंगल’ ग्रंथ में मिलता है। उन्होंने ‘रस रत्नाकर’ में धातु परिष्करण की आसवन, भंजन आदि विधियों का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने चिकित्सकीय सूझ-बूझ से कुष्ठ जैसे कई असाध्य रोगों की औषधियां भी तैयार की थी।

औषधि विज्ञान के जनक आचार्य चरक

आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक ने ई.पू. 300-200 में आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ ‘चरक संहिता’ की रचना की थी। इन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। उन्होंने शरीरशास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधिशास्त्र आदि पर गहन शोध किया तथा मधुमेह, क्षयरोग, हृदय विकार जैसे रोगों के निदान व औषधोपचार का अमूल्य ज्ञान दिया।

आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक ने ई.पू. 300-200 में आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ ‘चरक संहिता’ की रचना की थी। इन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। उन्होंने शरीरशास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधिशास्त्र आदि पर गहन शोध किया तथा मधुमेह, क्षयरोग, हृदय विकार जैसे रोगों के निदान व औषधोपचार का अमूल्य ज्ञान दिया।

उन्होंने रोगों के निदान के उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही, अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवनशैली का वर्णन किया, जिससे कोई रोग-शोक न हो। 8वीं सदी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और वहां से यह पश्चिमी देशों तक पहुंचा।

सर्जरी के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत

सर्जरी के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले उस समय के वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान मात्र 400 वर्ष पूर्व से शल्य क्रिया कर रहा है। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे, जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। उनकी ‘सुश्रुत संहिता’ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। इसमें शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले चाकू, सुइयां, चिमटे जैसे 125 से भी अधिक आवश्यक उपकरणों के नाम हैं। लगभग 300 प्रकार की शल्य क्रिया के उल्लेख भी हैं।

सर्जरी के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले उस समय के वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। आधुनिक विज्ञान मात्र 400 वर्ष पूर्व से शल्य क्रिया कर रहा है। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे, जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। उनकी ‘सुश्रुत संहिता’ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं। इसमें शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले चाकू, सुइयां, चिमटे जैसे 125 से भी अधिक आवश्यक उपकरणों के नाम हैं। लगभग 300 प्रकार की शल्य क्रिया के उल्लेख भी हैं।

डॉ. बृजेंद्रनाथ सील लिखते हैं कि सुश्रुत औषधि से रुधिर-स्राव को रोक सकते थे और पथरी भी निकालते थे। आंत्रवृद्धि, भगंदर, नाड़ी-त्रण एवं अर्श को वे ठोक कर ठीक कर देते थे। वे मूढ़-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूक्ष्म से सूक्ष्म आॅपरेशन करने में सक्षम थे। विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए शवच्छेद भी होता था। उनके अनुसार, 9वीं व 10वीं सदी में चरक व सुश्रुत-संहिता का जावा, मलेशिया व कम्बोडिया आदि देशों में प्रचार हो चुका था।

महान खगोलशास्त्री आर्यभट

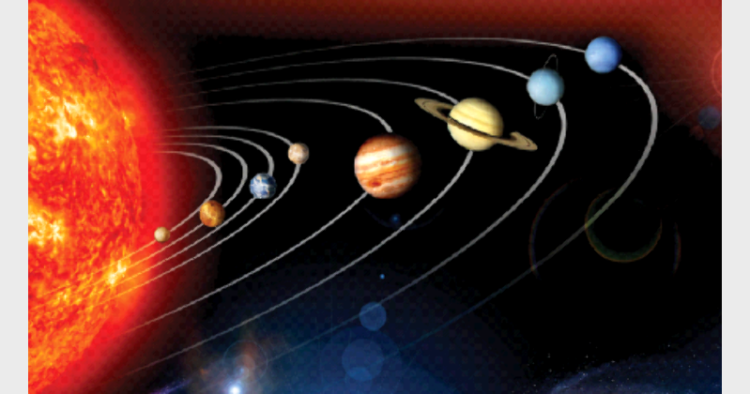

महान खगोलशास्त्री, ज्योतिषविद् व गणितज्ञ आर्यभट ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष या धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण रात-दिन होता है। 16वीं सदी में पोलैंड के खगोलवेत्ता कोपरनिकस ने यही बात कही। विडंबना देखिए, भारत समेत पूरी दुनिया में कोपरनिकस का ही सिद्धांत मान्य है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में कोपरनिकस ने ‘आर्यभटियम’ लिखा, जिसमें नक्षत्र-विज्ञान और गणित के 120 सूत्र दिए।

महान खगोलशास्त्री, ज्योतिषविद् व गणितज्ञ आर्यभट ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष या धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण रात-दिन होता है। 16वीं सदी में पोलैंड के खगोलवेत्ता कोपरनिकस ने यही बात कही। विडंबना देखिए, भारत समेत पूरी दुनिया में कोपरनिकस का ही सिद्धांत मान्य है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में कोपरनिकस ने ‘आर्यभटियम’ लिखा, जिसमें नक्षत्र-विज्ञान और गणित के 120 सूत्र दिए।

इन्हें ‘आर्यभट की टीकाएं’ कहा जाता है। इसमें आधुनिक विज्ञान के कई सूत्र हैं। जैसे- पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पाई का सटीक मान, सूर्य व चंद्र ग्रहण की व्याख्या, समय गणना, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीज गणित आदि के कई सूत्र व प्रमेय ‘आर्यभटीय’ में मिलते हैं। इसके गोलपाद खंड के नौवें श्लोक में पृथ्वी के घूर्णन को स्पष्ट करते हुए आर्यभट लिखते हैं- अनुलोमगतिर्नौस्थ: पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्। अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लंकायाम्।।

अर्थात् जिस प्रकार से नाव में बैठा मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि पेड़-पौधे, पत्थर और पर्वत आदि उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उसी प्रकार अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी से जब हम नक्षत्रों की ओर देखते हैं तो वे उलटी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। इस श्लोक के जरिए उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है।

भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण नियम

न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया था। उन्होंने ‘सिद्धांत शिरोमणि’ में लिखा है, ‘‘पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है।’’ सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही बताया कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी मिलने का यह पहला लिखित प्रमाण था।

ब्रह्मगुप्त की देन

एक बार महान दार्शनिक बर्टेंड रसेल से पूछा गया कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उनका उत्तर था- ‘जीरो’ यानी शून्य। शून्य से दाशमिक स्थानमान अंक पद्धति निकली, जिसका आविष्कार गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने किया था। यह पद्धति भारत की विश्व को सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। आज विश्व में इसी अंक पद्धति का उपयोग होता है। यह अंक पद्धति अरबों के जरिये यूरोप पहुंचकर ‘अरबी अंक पद्धति’ और अंतत: ‘अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति’ बन गई।

एक बार महान दार्शनिक बर्टेंड रसेल से पूछा गया कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, तो उनका उत्तर था- ‘जीरो’ यानी शून्य। शून्य से दाशमिक स्थानमान अंक पद्धति निकली, जिसका आविष्कार गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने किया था। यह पद्धति भारत की विश्व को सबसे बड़ी बौद्धिक देन है। आज विश्व में इसी अंक पद्धति का उपयोग होता है। यह अंक पद्धति अरबों के जरिये यूरोप पहुंचकर ‘अरबी अंक पद्धति’ और अंतत: ‘अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति’ बन गई।

भारतीय संविधान में इस अंक पद्धति को ‘भारतीय अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति’ कहा गया है। प्रसिद्ध विद्वान काजोरी ने ‘हिस्ट्री आॅफ मैथमैटिक्स’ में लिखा है कि 600 ई. तक भारतीय गणितज्ञों ने ऐसे-ऐसे उच्च सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया था, जिनका ज्ञान यूरोपीय विद्वानों को सदियों बाद हुआ। वैदिक गणितज्ञ मेधतिथि 1012 तक की बड़ी संख्याओं से परिचित थे। वे अपनी गणनाओं में दस और इसके गुणकों का उपयोग पूरी सहजता से करते थे। ‘यजुर्वेद संहिता’ के अध्याय 17 के दूसरे मंत्र में 10,00,00,00,00,000 (दस खरब) तक की संख्या का उल्लेख मिलता है।

अंग्रेजी विश्वकोश ‘एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ (जिल्द 17, पृ. 626) में डॉ. बूलर ने लिखा है कि शून्य की योजना कर वर्तमान में प्रचलित नौ अंकों की सृष्टि भारत में ही हुई थी। वहां से इसे अरबों ने और फिर यूरोपीय देशों ने सीखा। इससे पहले कैल्डियन, हिब्रू, ग्रीक, अरब आदि जातियां वर्णमाला के अक्षरों से अंकों का काम लेती थीं। अलबरूनी ने लिखा है-अरब के लोग अंक-क्रम में एक हजार तक ही जानते हैं, जबकि भारतीय अपने संख्या सूचक क्रम को 18वें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परार्द्ध कहते हैं। इसी तरह अलबरुनीज इंडिया (पृ. 174-77) में लिखा है कि अंकगणित की तरह बीजगणित भी भारतवर्ष से ही पहले अरब और फिर यूरोप में गया।

अंग्रेजी विश्वकोश ‘एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ (जिल्द 17, पृ. 626) में डॉ. बूलर ने लिखा है कि शून्य की योजना कर वर्तमान में प्रचलित नौ अंकों की सृष्टि भारत में ही हुई थी। वहां से इसे अरबों ने और फिर यूरोपीय देशों ने सीखा। इससे पहले कैल्डियन, हिब्रू, ग्रीक, अरब आदि जातियां वर्णमाला के अक्षरों से अंकों का काम लेती थीं। अलबरूनी ने लिखा है-अरब के लोग अंक-क्रम में एक हजार तक ही जानते हैं, जबकि भारतीय अपने संख्या सूचक क्रम को 18वें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परार्द्ध कहते हैं। इसी तरह अलबरुनीज इंडिया (पृ. 174-77) में लिखा है कि अंकगणित की तरह बीजगणित भी भारतवर्ष से ही पहले अरब और फिर यूरोप में गया।

प्रो. मोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगणित और ज्यामिति तथा खगोल शास्त्र भारतीयों ने ही आविष्कृत किया। मूसा और याकूब ने भारतीय बीजगणित का प्रचार अरब में किया था। भले ही आज दुनिया भर में यूनानी ज्यमितिशास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत के प्राचीन गणितज्ञ बोधायन ने पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले यानी 800 ईसा पूर्व शुल्ब तथा श्रौत सूत्र की रचना कर रेखागणित व ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। प्राचीन साक्ष्य बताते हैं कि शुल्ब शास्त्र के आधार पर विविध आकार-प्रकार की यज्ञवेदियां बनाई जाती थीं।

टिप्पणियाँ