|

विगत पच्चीस वर्ष से भारतीय वामपंथ में संघ-भाजपा केंद्रित चिंता और प्रचार ही प्रमुख रहा है। इस का प्रमुख कारण था-1991 में सोवियत विघटन और घोषित रूप से मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा का विश्वव्यापी, निर्णायक पतन। उस विराट परिघटना से भारतीय बौद्धिक वर्ग का ध्यान हटा रहे, और यहां मार्क्सवादियों को अपने पुराने पापों, प्रपंचों, झूठ व वैचारिक धोखा-धडि़यों का हिसाब न देना पड़े, इसलिए वे दूनी उग्रता और आवेश से भाजपा-संघ और 'सांप्रदायिकता' पर पिल पड़े। समाजवाद उन की शब्दावली से बाहर हो गया, और अल्पसंख्यकवाद और इस्लामपरस्ती ने उस का स्थान ले लिया। तब से यहां वामपंथ की सारी चिंता, वैचारिकता, दुराग्रह का अथ और इति यही होकर रह गया है।

भगवान सिंह की यह पुस्तक इसी को टुकड़े-टुकड़े प्रतिबिंबित करती है। मुख्यत: इसी से संबंधित विषयों पर यह एक पूर्व-वामपंथी का किसी वर्तमान वामपंथी के साथ संवाद-शैली में वार्तालाप है। समय के साथ कई पुराने वामपंथी अपने मोह और अज्ञान से मुक्त होते रहे हैं। यह केवल भारत का नहीं, बल्कि दुनिया भर का अनुभव है। चाहे घटनाओं के दबाव या अपने सचेत अवलोकन से, अथवा दोनों के संयुक्त प्रभाव से वे कालांतर में महसूस करने लगे कि मार्क्सवादी-वामपंथी दीक्षा और प्रचार से अपनाए गए उन के कई निष्कर्ष तथ्यों, प्रमाणों और अनुभवों के सामने बिल्कुल गलत साबित हुए। तब जिन लेखकों, बुद्धिजीवियों में स्वाभिमान और सत्यनिष्ठा थी, उन्होंने अपने वामपंथी दुराग्रहों को तिलांजलि देकर तथ्य-तर्कसंगत नए विचार बनाने, अपनाने में संकोच नहीं किया। लेकिन ऐसे पुराने वामपंथियों को चालू या जड़ वामपंथियों की जली-कटी और गालियां सुननी पड़ती रही है कि वह बिक गया, संघ-भाजपा का दुमछल्ला हो गया, अमेरिका का एजेंट हो गया, आदि। इस पुस्तक के कई वार्तालापों में इसकी झलक है।

उन्हीं तंजों के उत्तर देने के सिलसिले में लेखक ने, भाजपा, संघ के विचारों, कायोंर् और हिंदू चिंताओं की वास्तविक समीक्षा करते हुए उनके प्रति अतिरंजित, मनगढ़ंत और झूठे वामपंथी आरोपों का भी निराकरण किया है। मूलत: यह आरोप वही हैं जो लगभग 1996 से 2014 के बीच तमाम सेकुलर-वामपंथी पत्र-पत्रिकाओं में थोक भाव से छपते, प्रचारित-प्रसारित होते रहे हैं कि यदि भाजपा शासन में आ गई तो मुसलमानों का जीना दूभर हो जाएगा, दंगे होंगे, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, भारत दशकों, सदियों पीछे चला जाएगा, आदि-आदि। फिर, 2002 के गुजरात दंगे के बाद तो हिन्दू संगठनों, बल्कि हिंदू समाज पर फासिज्म का आरोप थोक भाव से लगा कर दुनियाभर में निंदा अभियान चलाया गया। यह सब दुष्प्रचार करने वाले बड़े-बड़े मार्क्सवादी प्रोफेसर भी थे।

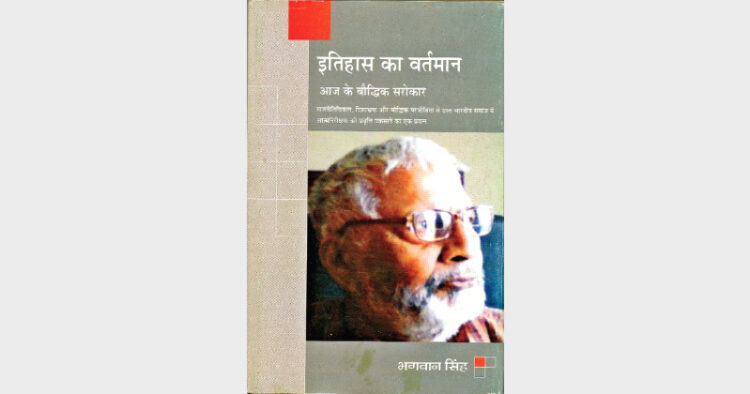

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम : इतिहास का वर्तमान

आज के बौद्धिक सरोकार

लेखक : भगवान सिंह

पृष्ठ : 294 मूल्य : 500 रु.

प्रकाशक : किताबघर प्रकाशन

4855-56/24, अंसारी रोड

दरियांगंज, नयी दिल्ली-02

पुस्तक : लक्ष्य एक

लेखक : डॉ. गिरिधर राय

पृष्ठ : 216

मूल्य : 500 रु.

प्रकाशक : बड़ाबाजार लाइब्रेरी,10/1/1, सैयद

साली लेन, कोलकाता-700073

यह पुस्तक देश के जाने-माने रंगकर्मी श्री विमल लाठ के जीवन के अनुभवों को पाठकों के सामने रखती है। इसमें उनके पत्रों को आधार बनाकर उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को साधारण शब्दों में रखा गया है।

पुस्तक : चाणक्य तुम लौट आओ

लेखक : शिवदास पांडेय

पृष्ठ : 208, मूल्य : 200 रु.

प्रकाशक : विद्या विहार, 1660, कूचा दखनी राय, दरियागंज,

नई दिल्ली-110002

यह एक उपन्यास है, जो चाणक्य के लौट आने की बात करता है। इसमें लेखक की औपन्यासिक दक्षता झलकती है। इसमें लेखक ने भारतीय पुरातन क्षितिज के अनेक गौरवशील ध्रुव तारों के जो अभिनव परिचय कराए हैं। उन्होंने पुरातन ऐतिहासिक इमारतों के टूटे-फूटे रूप को अपने अद्वितीय कौशल से साहित्यिक शिल्पी के रूप में ढाला है।

लेकिन पहले वाजपेयी शासन, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि कई राज्यों में भाजपा शासन और अब केंद्र में मोदी शासन ने उन सब आरोपों को नितांत बेबुनियाद साबित कर दिखाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बातें अब स्पष्ट हुई हैं। जानकार और संतुलित समझ के अध्येताओं, पत्रकारों और अवलोकनकर्ताओं के लिए यह सदैव साफ था कि हिंदू संगठनों या संघ-भाजपा के लिए फासिज्म का जो आरोप लगाया जाता है, उस के लिए सिद्धांतत: भी कतई कोई आधार नहीं है। न तो उनके साहित्य, न व्यवहार, कथनी या करनी ने इसका कोई संकेत दिया था। अत: समय के साथ जो वामपंथी लेखक भाजपा के प्रति सहृदय हुए, उसके पीछे ठोस यथार्थ, अनुभव और विवेकपूर्ण विचार ही अधिक है। बल्कि जिससे संघ-भाजपा के बदले वामपंथी नेता और संगठन ही मिथ्याचार, असहिष्णुता, सामाजिक अशांति और हिंसा के पैरोकार या कारक साबित होते रहे हैं। अत: जिन लेखकों, बुद्धिजीवियों ने सचाई को स्वीकार करने का साहस किया, उन्हें अपने विचार और लेखन की धार बदलनी पड़ी।

इसी परिघटना को विविध प्रसंगों के माध्यम से वार्तालाप रूप में प्रस्तुत करने के कारण यह वाद-विवाद संकलन सामान्य पाठकों के लिए पर्याप्त रोचक है। विशेषकर अपनी-अपनी समझ से इंटरनेट पर वाद-विवाद करने वाले इसे उपयोगी पाएंगे। हालांकि गांधीजी के 'हिंद स्वराज' की तरह ही इसमें भी संवाद-शैली हल्की ही प्रतीत होती है। अर्थात्, प्रतिवादी के प्रश्न प्राय: ऐसे रचे गए हैं कि मुख्य पात्र या नायक लेखक को असुविधा नहीं होने देते।

यद्यपि प्रतिवादी के कई प्रश्न विवादास्पद मुद्दों को छूते हैं। जैसे, भारतीय साहित्य में 'गोमांस भक्षण' (पृ़ 17) या चालू राजनीतिक विमर्श के संदर्भ में 'फासिज्म क्या है' (पृ़ 19), आदि। लेखक ने अपने तर्कों से उनका भरपूर उत्तर दिया है। आखिर किसी अनौपचारिक आपसी वार्तालाप में दो मित्रों की चर्चा तो मुख्यत: तर्क-वितर्क ही रहती है। किन्तु प्रकाशित पुस्तक रूप में उतना और उस तरह का उत्तर अपर्याप्त और कुछ हद तक अप्रमाणिक भी रह जाता है।

उदाहरण के लिए, गौतम बुद्ध द्वारा 'संकीर्ण अर्थ में' अपने मत को धर्म की संज्ञा दिए जाने की बात या ऋग्वेद में 'अपनी धर्मसीमा से बाहर के लोगों के प्रति घृणा' होने का दावा (पृ़ 43), रवींद्रनाथ टैगोर को 'औपनिवेशिक मानसिकता का नकलची' कहना (पृ़ 28), सलमान रुश्दी के एक 'घटिया या खुदफरोश लेखक' होने (पृ़ 210) जैसी बातें निराधार हैं और उसी तरह कह दी गई हैं। वर्तमान घटनाओं पर भी, जैसे हाल की जाट-आरक्षण हिंसा को लेकर यह टिप्पणी, ''जाटों की छवि को ही नष्ट करने का खेल खेलने वाला कोई और है जो उस परदे के पीछे लगे परदे में कहीं छिपा होगा।'' (पृ़ 7)। यह सब बस एक राय है। ऐसे निष्कषोंर् के लिए कोई प्रमाण या आधार का संकेत तक नहीं है। साथ ही, जगह-जगह लेखक की आत्म-श्लाघा भी उनके विचारों को संदिग्ध बना देती है। जैसे, वेदों के अध्ययन पर 'मेरी जानकारी में मुझसे पहले कोई दूसरा वहां तक भी नहीं पहुंचा' (पृ़ 39)। यह समझना कठिन है कि इस प्रकार स्वामी दयानन्द, श्रीअरविन्द या गोविन्दचंद्र पांडेय जैसे वेद-निष्णात मनीषियों, विद्वानों को लघु बता देने वाले लेखक के विचार इस विचित्र रूप में क्यों संकलित किए गए हैं?

बहरहाल, बड़े से बड़े व्यक्तित्वों, घटनाओं, परिघटनाओं पर अपने निजी आग्रह या कल्पना मात्र से विचार-विमर्श करने की सीमाएं होती हैं। निस्संदेह, किसी पाठक के लिए जाट आंदोलन पर उक्त निष्कर्ष को अपनाना और उस आधार पर आगे सोच-विचार करने में कोई प्रकाश पाना कठिन है। इसीलिए पुस्तक अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सवाल तो खड़े करती है, किन्तु उनके प्रामाणिक या पर्याप्त उत्तर नहीं देती। इसमें तथ्यों को लेकर एक प्रकार की अहंमन्यता, निरपेक्षता झलकती है। कहीं वह है, कहीं नहीं। जैसे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित बौद्धिक संगठन 'सहमत' की कारगुजारियों पर प्रमाणिक, मौलिक तथ्यों का उल्लेख है (पृ़ 132-33)। किस तरह उसने बाबरी ढांचे को गिराए जाने के बाद भाड़े पर लेखकों-बुद्धिजीवियों को जुटाकर अयोध्या में प्रदर्शन कराने का कार्य आयोजित किया था।

इसमें संदेह नहीं कि आम वामपंथी बौद्धिकों के बीच जितने तरह की चर्चा और तर्क-कुतर्क होते रहे हैं, उनका पर्याप्त आकलन इस पुस्तक में है। विद्वान लेखक ने ऐसे भी विषय उठाए हैं, जो वामपंथियों के बीच लगभग गुम और वर्जित रहे हैं। जैसे, 1947 में भारत-विभाजन कराने में कम्युनिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका (पृ़ 111-12)। उन्होंने राज थापर की आत्मकथा से बड़े महत्वपूर्ण विचारों को उद्धृत किया है। अच्छा होता यदि ऐसे कुछ विषयों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया जाता! किन्तु प्राय: उन्हें प्रसंगवश किसी तर्क-वितर्क के बीच स्थान दे दिया गया है। इससे कहीं-कहीं प्रसंग का शीर्षक अस्पष्ट या हल्का रह गया है, जब कि उसके अंतर्गत बड़े गंभीर बिंदुओं की चर्चा है।

हालांकि, इसकी कैफियत पुस्तक की योजना और शैली के नाम पर दी जा सकती है। यह किसी बिंदु विशेष या प्रसंग विशेष पर केंद्रित नहीं है। बल्कि रोज की बैठकों में दो मित्रों की अनायास, मनमर्जी बतकही का एकत्रीकरण है। अत: ऐसी पुस्तक में किसी विषय पर व्यवस्थित प्रस्तुति की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसलिए, पाठक को इसमें एक से एक गंभीर विचार, तथ्य और तर्क भी मिल सकते हैं। जैसे, लेखक का यह कथन, ''भारत में जो कुछ है वह पूरी मानवता का है। और यह कहना चाहता हूं कि इसे जितनी स्पष्टता से भारत ने समझा था, उतनी स्पष्टता से पूरे इतिहास में कभी किसी दूसरे ने नहीं समझा। आज तक।'' (पृ़ 41)

इस मिली-जुली शैलीगत विशेषता के कारण ही पुस्तक का सार-संक्षेप बताना भी कठिन है। कहना चाहिए कि न केवल फासिज्म, सांप्रदायिकता, गोधरा, भाजपा, मोदी, दक्षिणपंथी, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, सेकुलरवाद, मार्क्सवादी, संघवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, नेहरू, फखरुद्दीन अली अहमद, एऩ राम, स्वराज्य प्रकाश गुप्त, दाभोलकर, पुरातत्व, राम मंदिर, विश्व हिंदू परिषद्, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, मुस्लिम मनोरचना, अस्पृश्यता, आदि प्रसंगों की चर्चा है। उन सब का कथ्य या संदेश दे पाना संभव नहीं है। फिर भी, यह पुस्तक फेसबुक पर बहस करने वाले हिन्दी एक्टिविस्टों को बहुतेरी विचार सामग्री दे सकती है।

शंकर शरण

टिप्पणियाँ