|

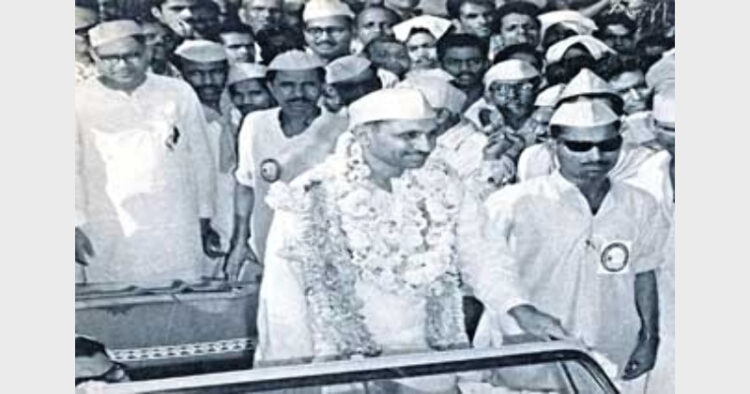

दत्तोपंत ठेंगड़ी

अपने यहां संगठित आधार पर व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और चराचर सृष्टि का विचार किया गया है। एकात्म मानवदर्शन इसी का नाम है, इमसें अलग-अलग इकाइयों में संघर्ष नहीं, समन्वय है

भारत में कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई द्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, कोई ईश्वरवादी है, कोई अनीश्वरवादी है, कोई मूर्तिपूजक है, कोई निराकार की उपासना करता है और सभी इसी परंपरा के हैं, सभी इसी रचना के अंगभूत हैं। ईश्वरवादी हैं, तो वे भी कितने हैं। जितने आदमी उतने देवता। यहां 33 करोड़ देवता हैं। मानो जिस समय 33 करोड़ की कल्पना की गई उस समय हमारी जनसंख्या 33 करोड़ रही होगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अवस्था के अनुसार अलग-अलग मार्ग होंगे। पश्चिम में वैचारिक आबद्धता (फीॅ्रेील्ल३ं३्रङ्मल्ल ङ्मा ३ँङ्म४ॅँ३) है। हमारे मार्ग से ही भगवान प्राप्ति हो सकती है ऐसा जहां सोचने का अभ्यास है, वहां यह लगना अस्वाभाविक नहीं कि भारत में कितना परस्पर विरोध है। इसी भांति व्यक्ति की दृष्टि से परिवार, राष्ट्रीय समाज, अंतरराष्ट्रीयता आदि की जो भूमिकाएं हमारे यहां हैं, उनमें भी उन्हें अंतर्विरोध दिखाई देता है।

अपने यहां पर माना गया है कि व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास होना चाहिए और उसे पूर्ण सुख प्राप्त होना चाहिए। अत: इस तरह की सामाजिक, आर्थिक रचना होनी चाहिए जिससे सम्पूर्ण सुख और विकास प्राप्त हो सके। इसी नाते व्यक्ति को मान्यता देने के साथ-साथ परिवार को भी मान्यता दी गई है। 'मातृ देवो भव' कहा गया है। यह नहीं कहा गया है कि व्यक्ति को मान्यता दी गई है इसलिए शादी के बाद पत्नी को लेकर अलग हो जाओ। इसके विपरीत व्यक्ति और परिवार दोनों को मान्यता देकर उनका अपना-अपना स्थान बताया गया है। यह भी कहा गया है कि 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थे'-कुल के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जाए, वह आत्मनाश करे। साथ ही यह भी कहा गया है कि ''आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत'' आत्मा के लिए कुल को, सम्पूर्ण पृथ्वी को छोड़ दो। पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित व्यक्तियों को इसमें बड़ा अंतर्विरोध दिखता है। लेकिन वह नहीं है, यह हम सभी जानते हैं।

व्यक्ति और समाज

यह स्थिति राष्ट्रीय समाज और व्यक्ति की अपने यहां है। पश्चिम में इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष है। वहां यह समस्या उग्र हो उठी कि व्यक्ति और समाज का दायरा, उनकी मर्यादा क्या है? यदि व्यक्ति का दायरा बड़ा होगा तो समाज की मर्यादा उसी मात्रा में छोटी होगी और यदि समाज का दायरा बड़ा होगा तो उसी मात्रा में व्यक्ति की मर्यादा, उसका दायरा छोटा हो जाएगा। इस तरह पश्चिमी देशों में दोनों के बीच रस्साकशी चल रही है।

भारत में व्यक्ति की भी मान्यता है और समाज की भी। दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं। जहां यह सिद्धांत माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और संपूर्ण विकास प्राप्त हो- इस तरह की पूरी सुविधा समाज को देनी चाहिए-वहां यह भी माना गया कि समाज का अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। प्रत्येक व्यक्ति एक ओर अपने सुख और विकास की ओर बढ़े और दूसरी और स्वेच्छा से स्वयं को समाजाभिमुख, समाज-केंद्रित बनाकर समाज-समर्पित करे। अपने परिपक्व सुख और परिपक्व विकास को समाज पुरुष के चरणों पर अर्पित करे। इस प्रकार अपने यहां व्यक्ति स्वातंत्र्य दिखता है। यद्यपि पश्चिम को इस पर आश्चर्य होता है।

राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता

यही बात राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता की भी है। पश्चिम में राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का जन्म प्रतिक्रिया में से हुआ। अत: दो देशों की राष्ट्रीयताओं में एक-दूसरे के साथ समन्वय नहीं हो पाता और अंतरराष्ट्रीयता का तालमेल राष्ट्रीयता के साथ संभव नहीं होता। हमारे यहां एक राष्ट्रवादी प्रार्थना है। 'प्रादुर्भूत: सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धि ददातु मे' मुझे सुख और कीर्ति दो क्योंकि मेरा राष्ट्र अच्छा है। अत: संपूर्ण विश्व के लिए भी शुभकामनाएं हमारी प्रार्थना में मिलती हैं। मुझे स्मरण है जब विश्व हिंदू परिषद् का अधिवेशन चल रहा था तो प्रश्न उठा कि हिंदू की परिभाषा क्या होगी? मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। किंतु उसमें एक पहलू यह था कि हिंदू को राष्ट्रीय माना जाए या अंतरराष्ट्रीय या वह उससे भी ऊपर है? उसकी परिभाषा कैसी की जाए? इसका उत्तर यह दिया गया कि जिस समय संपूर्ण संसार असंस्कृत था, हम ही केवल संस्कृतज्ञ थे। उस समय हिंदू राष्ट्रवाद जग की संस्कृति थी। (६ङ्म१'ि ू्र५्र'्र९ं३्रङ्मल्ल ६ं२ ्रिील्ल३्रा्रीि ६्र३ँ ऌ्रल्लि४ ठं३्रङ्मल्लं'्र२े) परंतु उस समय भी हमने अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे राष्ट्रों का शोषण करना नहीं सोचा। ''कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'' हम आर्य हैं तो संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएंगे, हम संस्कृत हैं तो सबको संस्कारित करेंगे, उसके स्तर को ऊंचा उठाएंगे। यह हमारा प्राथमिक भावात्मक राष्ट्रवाद है जो एक ऐतिहासिक तथ्य है और जिसमें राष्ट्रीयता और अंतरराष्ट्रीयता का आधार बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रीय है इसलिए अंतरराष्ट्रीय न हो, और अंतरराष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय न हो, ऐसा हमारे यहां नहीं है। पश्चिम के लोगों को यह विचित्र लगता है। किंतु इस विचार में विरोधाभास नहीं, यह हम देख चुके हैं।

मानवता से भी आगे का विचार

अब इसके बाद जो धारणा आती है, पश्चिम के लोग तो उस पर विचार करते नहीं। वे अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीयतावादी या मानवतावादी हैं। अपने यहां मानवता से भी ऊपर विचार किया गया है। मानवेतर सृष्टि को मान्यता अपने ही देश में है। मछलियों, गायों, चीटियों आदि का भरण-पोषण और उनको अपने ही समान मानने वाले लोग हमारे हैं। उनको भी चीनी, आटा देने वाले लोग हमारे देश में हैं। इतना ही नहीं, तो जो देखने में निर्जीव सृष्टि है उसको भी अपना एक अंग मानकर, उससे भी भगवान का अस्तित्व है, ऐसा समझकर पत्थर की पूजा करने वाले लोग अपने देश में हैं। आगे चलकर ऐसा भी साक्षात्कार अपने यहां के लोगों ने किया है कि मनुष्य क्या है? मानवेतर प्राणी क्या है? बाकी सृष्टि क्या है, निर्जीव चराचर क्या है? यह जो अस्तित्व है, सारी सृष्टि है, वह एक ही है। पर एकता (वल्ल्र३८) और एकरूपता (वल्ल्राङ्म१े्र३८) इन दोनों में अंतर है। सब एकरूप (वल्ल्राङ्म१े) हैं, यह अपने यहां नहीं कहा गया। लेकिन यह अवश्य कहा गया कि सब मिलकर दृढ़ है इसे यदि अच्छी तरह बताना हो तो ''सर्व खल्विदं ब्रह्म'' कहा जा सकता है। सम्पूर्ण सृष्टि की धारणा करने की क्षमता अपने धर्म में है, अपने देश में है। ऐसे कुछ नियम हैं जो सनातन और चिरंतन हैं, अत: अपरिवर्तनीय हैं। उन्हीं के प्रकाश में, उन्हीं के आधार पर बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील रचनाओं का उद्घोष करने वाला धर्म हमारे यहां है, उसमें सामंजस्य है। यदि एक-एक सूत्र का विचार करें तो परस्पर बहुत विरोधी बातें दिखाई देती हैं। कहीं कहते हैं कि कर्म करो, कहीं कहते हैं संन्यास लो। कभी कहते हैं कि जो कुछ है सब व्यर्थ है। कभी कहते हैं-''धर्मस्यमूलं अर्थ:'' किन्तु इन सबमें सामंजस्य ही नहीं तो इससे बढ़कर समन्वयात्मक पद्धति (उङ्मङ्म१्रिल्लं३ीि र८२३ीे) का निर्माण और इससे भी ऊपर जिसे सहज बुद्धि से समझा नहीं जा सकता और जो अपनी अक्षमता है, इस प्रकार की चुनौती देने वाला धर्म अपने यहां विकसित हुआ है। स्वामी विवेकानंद के कथन को प्रमाण मानकर इस धर्म के विषय में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें समाज की धारणा करने की क्षमता है। हजारों साल तक समाज की धारणा इससे हुई है। यह बात ठीक है कि पिछले 1,200-1,300 वर्षों में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समाज की रचना में कौन-कौन-से परिवर्तन होने चाहिए, इस पर विचार नहीं हुआ। इस परिवर्तन शब्द से चौंकने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे परिवर्तन समाज में समय-समय पर विशुद्ध दर्शन एवं धर्म के आधार पर होते ही रहे। जैसा कि हमारे यहां कहा गया है कि ''वेदा: विभिन्ना: स्मृतयोर्यिविन्ना: नैकी मुनिर्यस्य वच: प्रमाणम्''। अर्थात् वेद विभिन्न हैं, स्मृतियां भी विभिन्न हैं, और एक भी मुनि ऐसा नहीं है, जिसके वचनों को प्रमाण माना जाए। इस तरह के परिवर्तन करने के लिए जो शान्ति का समय चाहिए था वह 1,200-1,300 वर्ष तक न मिलने के कारण कुछ विकृतियां, कुछ दोष अपने यहां अवश्य उत्पन्न हुए हैं। किन्तु इन विकृतियों का ऑपरेशन किया जा सकता है जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि ''रोग का निदान करो किन्तु रोगी को समाप्त न करो।''(ङ्मस्री१ं३ी ३ँी ्रि२ीं२ी ु४३ ङ्मि ल्लङ्म३ '्र'' ३ँी स्रं३्रील्ल३) जो मूल रचना है वह निर्दोष है। जो विकृति आ गई है उसका ऑपरेशन कर दीजिए। किंतु व्यवस्था को कायम रखिए। इसी भांति समाज की धारणा सहस्रों वर्षों से बराबर चली आ रही है। अपरिवर्तनशील सनातन नियम तथा परिवर्तनशील रचना इस प्रकार का मेल अपने यहां रहा।

अब प्रश्न यह है कि पश्चिम की विभिन्न विचारधाराएं नई हैं तो क्या इसीलिए उन्हें प्रगतिशील, आधुनिक और श्रेष्ठ मान लिया जाए? उचित तो यह होगा कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इस दृष्टि से अपनी जो पद्धति है, अपना जो सनातन धर्म है उसकी विशषताएं तो बहुत हैं किंतु आज के संदर्भ में उसको स्पष्ट करते हुए पं. दीनदयाल जी ने कहा था कि ''हम एकात्म मानववाद के पुजारी हैं।'' (६ी २३ंल्लि ाङ्म१ कल्ल३ीॅ१ं' ँ४ेंल्ल्र२े)

उपाध्याय जी का स्पष्ट निर्देश

आज की परिस्थितियों के संदर्भ में अपने धर्म की विशेषता का नामकरण पंडित जी ने ''एकात्म मानवदर्शन'' से किया। इसी आधार पर सनातन धर्म की रचना है। यही रचना संपूर्ण मानव समाज को सभी कालखंडों में सुख व संपन्नता का आश्वासन दे सकती है।

अब हम इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि अपने यहां की वैचारिक प्रक्रिया अलग ढंग की है। इसका कारण यह है कि भारतीय दर्शन की धारणाओं और अ-भारतीय विचारकों के विचारों में कुछ मौलिक अंतर है। इस अंतर की ओर स्पष्ट निर्देश करते हुए पंडित जी ने बताया कि पश्चिम में भी इकाइयों, संस्थाओं और कल्पनाओं का विचार पृथक्-पृथक् (उङ्मेस्रं१३ेील्ल३ं'्र२ं३्रङ्मल्ल) आधार पर किया गया। व्यक्ति का व्यक्ति के नाते, परिवार का परिवार के नाते, समाज का समाज के नाते और मानवता का मानवता के नाते वहां विचार किया गया। किन्तु इन समस्त इकाइयों में कुछ संबंध है, इसका विचार नहीं किया गया। व्यक्ति का विचार करते समय अन्य सामाजिक अवयव (ड१ॅंल्ल्र२े) को भुला दिया गया। यही बात परिवार, समाज और मानवता का विश्लेषण करते समय हुई। पाश्चात्य प्रकृति है कि वे एक ही अवयव (ड१ॅंल्ल्र२े) को देखते हैं। एक रिलीजन का ही उदाहरण हम ले लें, पश्चिम में अनेक प्रकार के मत-मतांतर या रिलीजन होंगे किंतु एक बात में वे समान हैं। प्रत्येक रिलीजन सही है, बाकी सब गलत है। अब अपने देश में भी हम देखें। यहां भी अनेकानेक संप्रदाय हैं, किंतु यहां प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि 'मेरा संप्रदाय सही है तुम्हारा भी सही है। 'मेरे रिलीजन द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति संभव है'- यह पाश्चात्य पद्धति है। उनमें यहां सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भी इसका दर्शन होता है। उनके यहां एक-एक इकाई का विचार हुआ। समझने के लिए कहा जा सकता है कि बीच में एक बिंदु है जो व्यक्ति है। इसको आवृत्त करने वाले उससे बड़ा घेरा परिवार का है। उसको आवृत्त करने वाला उससे बड़ा घेरा किंतु पिछले घेरे से असंबद्ध एक दूसरा बड़ा घेरा समुदाय (उङ्मेे४ल्ल्र३८) का है। उसको आवृत्त करने वाला उससे बड़ा घेरा राष्ट्र का है और उससे ऊपर जो घेरा है वह मानवता का है। यहां तक वे लोग पहुंच गए हैं।

यह रचना संकेन्द्री (उङ्मल्लूील्ल३१्रू) हैं। इसमें व्यक्ति या मानव केन्द्र बिन्दु है। अब उससे संबंध न रखते हुए अन्य घेरे परिवार (ऋंे्र'८) समुदाय (उङ्मेे४ल्ल्र३८) राष्ट्र (ठं३्रङ्मल्ल) और मानवता (ऌ४ेंल्ल्र३८) के हैं। यह एक दूसरे से अलग हैं और एक-दूसरे से निर्गमित नहीं होते।

अपने यहां जो रचना दी गई है वह सनातन रचना है और नई नहीं है। इसे उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली (रस्र्र१ं') अखंड मंडलाकार रचना कहा जाता है। इसका प्रारंभ व्यक्ति से होता है। और व्यक्ति को लेकर व्यक्ति से संबंध न तोड़ते हुए उसी से संबंध कायम रखते हुए अगला घेरा परिवार का है। उसे खंडित न करते हुए उसी से संबद्ध दूसरा घेरा राष्ट्र है। सातत्य रूप में उससे ऊपर का घेरा मानवता का है और शिखर पर चराचर ब्रह्मांड का घेरा है। चरम पर परमेष्ठी है।

दोनों रचनाओं का अंतर

इन दोनों रचनाओं का अंतर हम ध्यान में रखें तो अच्छा होगा। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्रीय समाज, मानवता यह विचार हमने किया और उन्होंने भी किया। उनकी रचना में असंबद्धता दिखाई देती है। उनकी रचना अलग-अलग इकाइयों में है और एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि वे एक-दूसरे को आवृत्त करती हैं। उनका यह विचार एकांतिक (ी७ू'४२्र५ी) होने के कारण रचना सेंकेन्द्री (ूङ्मल्लूील्ल३१्रू) है। हमारी रचना में पहली इकाई से दूसरी इकाई निकलती है, दूसरी से तीसरी और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाली अखंड मण्डलाकार (रस्र्र१ं') रचना के कारण इन इकाइयों के हितों में परस्पर विरोध नहीं दिखता। व्यक्ति और परिवार के हित में विरोध नहीं है। परिवार और समुदाय के हित में असंगति नहीं है। समुदाय और राष्ट्र, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीयता में कहीं भी विरोध नहीं दिखता। अपनी मान्यता यह है कि विभिन्न इकाइयां एक-दूसरे की विरोधी न होकर एक-दूसरे की पूरक हैं। उदाहरणार्थ बच्चा जब छोटा होता है, वह कुछ भी नहीं जानता। उस अवस्था में उसके लिए एक ही इकाई है, ''अहम्'' मैं हूं। वह थोड़ा बड़ा होता है। माता-पिता, भाई-बहन को पहचानता है तो परिवार उसके लिए एक इकाई बन जाती है। पर वह अहम् का निषेध (ठीॅं३्र५ी) नहीं करता। मैं भी सत्य हूं, परिवार भी सत्य है। वह और बड़ा होता है। गुण-कर्म का विकास करता है। समान गुण-कर्म रखने वाले लोगों के साथ समुदाय स्थापित करता है। उसके साथ एकात्म होता है। समुदाय (उङ्मेे४ल्ल्र३८) के बारे में सोचता है। इसी क्रम में विकास करते हुए बाद में वह सोचता है कि केवल मेरा समुदाय ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र मेरा है। फिर अंतिम संन्यास अवस्था आती है।' 'स्वदेशो भुवनत्रयम' से संपूर्ण मानवता का विचार आरंभ कर वह चराचर जगत से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और विश्व नागरिक ही नहीं बल्कि चराचर सृष्टि का नागरिक (ठङ्म३ ङ्मल्ल'८ ३ँी ू्र३्र९ील्ल ङ्मा ३ँी ६ङ्म१'ि ु४३ ३ँी ू्र३्र९ील्ल ङ्मा ४ल्ल्र५ी१२ी) बनने की महिमामय स्थिति को वह प्राप्त कर लेता है। बचपन के अहंकार से लेकर संन्यासी जीवन की चरमोत्कर्ष अवस्था तक का यह जो सुदीर्घ वैचारिक प्रवास है, उसमें जैसे-जैसे आत्मचेतना बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसके लिए पुरानी इकाई सब तरह से सत्य होते हुए भी उसी इकाई के सत्य का साक्षात्कार संन्यास अवस्था में होता है।

अराजकता नहीं, विकासक्रम

दूसरे शब्दों में सभी इकाइयां सत्य हैं। हमारी आत्मचेतना का जैसे-जैसे विस्तार होगा वैसे-वैसे हमारे साक्षात्कार का विकास होगा, सभी सत्य है, इस कारण दूसरे का तिरस्कार नहीं, उनका परित्याग नहीं और निषेध नहीं होगा। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से पौधा निकलता है तथा वहीं से शाखाएं एवं पल्लव निकलते हैं। उसमें से फूल और फल निकलते हैं। हर एक का आकार अलग है। अंकुर अलग है, पौधा अलग है, फूल अलग है, फल अलग है। एक दूसरे का कोई संबंध नहीं दिखता। प्रतीत होता है कि यह अत्यंत अराजक स्थिति है। लेकिन यह अराजक न होकर एक विकासक्रम है। बीज और अंकुर में कोई विरोध नहीं। सबसे छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई तक एकात्मता है। सभी अपने-अपने दायरे में सत्य हैं। कोई एक दूसरे का विरोध नहीं करता। यह भारतीय विचार पद्धति की विशेषता है।

एकात्म जीवन की महत्ता

हमने सबसे छोटी इकाई व्यक्ति पर बल दिया और उसका संगठन किया। हमारे यहां व्यक्ति के स्वरूप को जिस प्रकार संगठित और एकात्म किया गया वैसा पश्चिम में नहीं है। वहां पर भौतिक प्रगति को ही केेवल महत्व दिया गया है। सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्र अमेरिका है। यहां भौतिक प्रगति काफी लोगों की हो गई है किंतु यह आश्चर्य की बात है कि यहां के सर्वसाधारण व्यक्ति के अंदर सुख, संतोष और समाधान का पूर्णतया अभाव है। वहां पर व्यक्ति के जीवन में परस्पर विरोध, असमाधान, असंतोष, सर्वाधिक अपराध और आत्महत्याएं दिखाई देती हैं। वहां प्रगति हुई है तीव्र रक्तचाप की, हृदय रोग की और अपराध वृत्ति की। संपूर्ण संसार को खरीद सकने की क्षमता रखने वाला अमेरिका भौतिक समाधान से मानसिक समाधान नहीं प्राप्त कर सका। आखिर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख-जो चिरन्तन हो, घनीभूत (रङ्म'्रि) हो। सब कुछ करने के बाद भी यूरोपीय देशों में समाधान व सुख का अभाव है। 'संपूर्ण संसार का साम्राज्य भी प्राप्त कर लिया और यदि आत्मा का सुख खो दिया तो उससे क्या लाभ।' आज पश्चिम में चंद्रमा के साम्राज्य के लिए होड़ मची है किंतु वह अपना सुख-समाधान खो बैठा है। अपने यहां छोटी से छोटी इकाई-व्यक्ति संगठित और एकात्म है। यहां उसे खंडों में विभक्त समझने की बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई गई। लेकिन अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक ने वर्णन किया है कि 'सड़कों पर एक ऐसी बड़ी भीड़ हमेशा लगी रहती है जो आत्मविहीन, मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ, एक दूसरे से अपरिचित और नि:संग स्थिति में है। उनका अपने ही साथ समन्वय नहीं, तो दुनिया के साथ क्या होगा? व्यक्ति का समाज के साथ समन्वय नहीं। व्यक्ति भी संगठित और एकात्म इकाई नहीं। केवल भौतिक स्तर पर विचार करने के कारण वहां व्यक्ति को भौतिक एवं आर्थिक प्राणी माना गया। यदि भौतिक, आर्थिक उत्कर्ष मानव को मिले तो उससे सुख की प्राप्ति होगी, यह माना गया। किंतु भौतिक, आर्थिक उत्कर्ष की चरम सीमा होने पर भी सुख का अभाव है और इसका कारण यही है कि वहां खंड-खंड में विचार करने की प्रणाली है, जिसमें व्यक्ति को केवल भौतिक आर्थिक प्राणी मान लिया गया है और व्यक्ति के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर एकात्म रूप में विचार नहीं किया गया है।

मर्यादित सुखोपभोग की व्यवस्था

हमारे यहां भी कहा गया है कि व्यक्ति आर्थिक प्राणी तो है ही इसमें कोई संदेह नहीं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन की तृप्ति की बात हमारे यहां भी कही गई है। उनकी पूर्ति तो होनी ही चाहिए। किंतु मनुष्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य आर्थिक प्राणी से ऊपर भी कुछ है—वह शरीरधारी, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्राणी भी है।

उसके व्यक्तित्व के अनेकानेक पहलू हैं। अत: यदि संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का एकात्म रूप से विचार न हुआ तो उसको सुख समाधान की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। अपने यहां इस दृष्टि से संगठित एवं एकात्म स्वरूप का विचार हुआ है। व्यक्ति की आर्थिक, भौतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यह कहा गया है कि इन वासनाओं की तृप्ति होनी चाहिए लेकिन यह भी कहा गया कि उन पर कुछ वांछनीय मर्यादा भी आवश्यक है। केवल फ्रायड ने ही काम का विचार अत्यंत गंभीरता से किया, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां भी काम को मनुष्य के अपरिहार्य आवेग के रूप में स्वीकार कर उस पर गंभीरता से विचार किया गया है। गीता के तृतीय अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गय है कि—

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परंमन:।

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स:।।

अर्थात् इन्द्रियां ऊपर स्थित हैं, इन्द्रियों से मन उत्कृष्ट है। बुद्धि मन से भी ऊपर अवस्थित है, जो बुद्धि की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है- उससे भी गम्य है- वही आत्मा है। परंतु इस श्लोक में ''स:'' का अर्थ काम अनेक विद्वानों ने बताया है। लेकिन काम को स्वीकार करने पर भी उसे अनियंत्रित नहीं रहने दिया। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं काम हूं। पर यह भी कहा कि 'धर्माविरुद्धोभूतेषु कामोस्मिन भरतर्षभ।' अर्थात् मैं काम हूं, काम की पूर्ति भी होनी चाहिए, पर वह धर्म विरुद्ध न हो।

धर्माधिष्ठित जीवन-रचना

अर्थ को भी अपने यहां स्वीकार किया गया है। अर्थशास्त्र की भी रचना हुई है। सबकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इतनी अवश्य होनी चाहिए कि उसके कारण अपना पेट पालने के लिए व्यक्ति को 24 घंटे चिंता करने की आवश्यकता न हो। उसे पर्याप्त अवकाश मिल सके, जिससे वह संस्कृति, कला, साहित्य और भगवान आदि के बारे में चिंतनशील हो सके। इस प्रकार अर्थ और काम को मान्यता देकर भी यह कहा गया कि एक-एक व्यक्ति का अर्थ और काम उसके विनाश का कारण न बने या समाज के विघटन का कारण न हो। इस दृष्टि से हमारे यहां के प्राचीन द्रष्टाओं ने विशिष्ट दर्शन दिया था। उसमें विश्व की धारणा के लिए शाश्वत नियम और सार्वजनीन नियम देखे थे, उनका दर्शन किया था। व्यक्ति को विनाश से बचाने, समाज को विघटन से बचाने, व्यक्ति के परम उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए सार्वजनीन एवं सार्वदेशिक नियमों के संदर्भ में जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसके समुच्चय को धर्म कहा गया। इस धर्म के अंतर्गत अर्थ और काम की पूर्ति का भी विचार हुआ। हर एक व्यक्ति परमसुख यानी मोक्ष प्राप्त कर सके, इसका चिंतन हुआ। इस प्रकार धर्म और मोक्ष के मध्य अर्थ और काम को रखते हुए चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना रखी गई। इस समन्वयात्मक, संगठित और एकात्मवादी कल्पना में व्यक्ति का व्यक्तित्व विभक्त नहीं हुआ। इन चतुर्विध पुरुषार्थ ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार अपना जीवनादर्शन चुनने का अवसर दे दिया और साथ ही व्यक्तित्व को अखंड बनाये रखा।

एकात्म मानवदर्शन क्या है?

यह स्मरण रखना चाहिए कि जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व रूपी विभिन्न पहलू संगठित नहीं हैं या व्यक्ति संगठित नहीं है, वहां समाज संगठित कैसे हो सकता है? इस संगठित आधार पर ही अपने यहां व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और चराचर सृष्टि का विचार किया गया। एकात्म मानवदर्शन इसी का नाम है।

इसके कारण अलग-अलग इकाइयों में संघर्ष की तो बात है ही नहीं, वे तो एक दूसरे से निकलने वाले विकासक्रम का ही आविष्कार हैं। ऐसी स्थिति में सभी इकाइयां अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त किंतु अपने से ऊपर की इकाइयों के साथ एकात्म होते हुए चल रही हैं। जहां तक मानव समाज रचना का प्रश्न है, उसका अंतिम अनुक्रम यही हो सकता है- व्यक्ति, परिवार इसी में आगे बढ़ते-बढ़ते राष्ट्र का राष्ट्रीय शासन और फिर इसी एकात्म मानवदर्शन के आधार पर विश्वराज्य का आविष्कार होगा। वैचारिक जगत में उसका दूसरा तार्किक अनुक्रम अद्वैत सिद्धांत का साक्षात्कार होगा।

एकात्म मानवदर्शन की फलश्रुति

एकात्म मानवदर्शन के अंतर्गत अस्तित्व में आने वाला विश्वराज्य कम्युनिस्टों के विश्वराज्य से बिल्कुल भिन्न है। कम्युनिस्टों का विश्वराज एक केंद्र पर आश्रित है। हमारा विश्वराज्य अनेक केंद्रों पर निर्भर होगा। कम्युनिस्ट व्यवस्था में वैचारिक आबद्धता के अंतर्गत एकरूपता दिखाई देगी। किंतु अपने विश्वराज्य में ऐसी थोपी गई एकरूपता नहीं होगी। एकात्म मानवदर्शन प्रत्येक राष्ट्र को अपनी-अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता देगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण-कर्म के अनुसार विकास कर, विकास का संपूर्ण फल समाज-पुरुष को अर्पित करता है, उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को मानवता का एक अंग समझेगा। हर एक राष्ट्र स्वायत्त रहते हुए अपना विकास भी करेगा; किंतु विश्वात्मा का भाव मन में रहने के कारण एक दूसरे का पोषक होगा। संपूर्ण मानवता का पोषक विश्वराज्य, पं. दीनदयाल जी के एकात्म मानवदर्शन की रचना की दृष्टि से चरम परिणति होगी। इसी भांति वैचारिक क्षेत्र में द्वैत का साक्षात्कार तर्कशुद्ध परिणति है। इतना हम ध्यान रखें तो आज की परिस्थिति में जो वैचारिक संभ्रम चारों ओर दिखायी दे रहा है, उस कुहासे को दूर करना कठिन न होगा।

(प्रख्यात स्वदेशी चिंतक, स्व. दतोपंत ठेंगड़ी जी का यह आलेख राष्ट्रधर्म (अक्तूबर,1990) से साभार)

टिप्पणियाँ