|

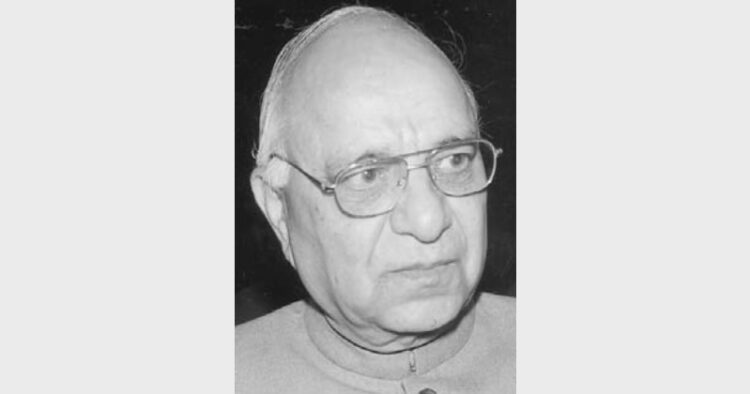

1953 में संसद सचिवालय से जुड़े देश के मूर्धन्य संविधानविद् डा. सुभाष कश्यप 1984 से 1990 तक 7वीं, 8वीं, 9वीं लोकसभा के महासचिव रहे। संसदीय कार्य प्रणाली, भारतीय संविधान और संसदीय लोकतंत्र के मर्मज्ञ डा. कश्यप ने भारतीय संसद के स्वरूप को उत्तरोत्तर नए आयामों में ढलते देखा है। लोकसभा की पहली बैठक को 60 साल पूरे होने पर पाञ्चजन्य के साथ यादों की डगर को खंगालते हुए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र, संविधान और संसद के चेहरे, चरित्र और चलन का विश्लेषण किया। यहां प्रस्तुत हैं उनसे हुई विस्तृत चर्चा के संपादित अंश। -सं.

आलोक गोस्वामी

आजादी मिलने के बाद भारत में संविधान बनाया गया, जिसके अंतर्गत संसद की व्यवस्था कायम की गई और देश संसदीय लोकतंत्र की राह पर बढ़ा। संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर आकलन करें, तो क्या उस राह को चुनना अच्छा रहा है?

26 जनवरी, 1950 को संविधान बना और उसी दिन तकनीकी रूप से संसद शुरू हुई, लेकिन सदनों की पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई, तो संसद की पहली बैठक को आज 60 साल पूरे हुए हैं। हमने कहने को तो संसदीय लोकतंत्र की राह अपनाई, पर असल में हमने उस औपनिवेशिक व्यवस्था को अपना लिया जो अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए, भारतीयों को अनेक प्रकार से विभाजित-विखंडित रखने के लिए भारत में ही बनाई थी। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसका 75-80 प्रतिशत भाग तो भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान 1946 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पर आधारित था। यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए इस संविधान का 75-80 प्रतिशत हिस्सा अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, हम भारतीयों का नहीं।

संविधान सभा में डा.अम्बेडकर के अलावा और कितने ही विद्वतजन थे। क्या यह कहें कि उन्होंने उस औपनिवेशिक व्यवस्था को ही भारत के लिए बेहतर माना?

दुर्भाग्य से उसी व्यवस्था को स्वीकारा। बेहतर मानने के लिए तो उन्होंने संसदीय व्यवस्था का नाम दिया, पर स्वीकारी गई व्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था नहीं थी। शायद संविधान सभा को यही व्यवस्था सही लगी कि जो चल रहा है उसी को चलने दें।

इसके पीछे क्या वजह रही हो सकती है?

संविधान सभा का उस समय का नेतृत्व पाश्चात्य संस्कृति में पला-बढ़ा था, ब्रिटिश संस्थाओं और अंग्रेजों से प्रभावित था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गुलाम की मानसिकता मालिक जैसा ही बनने की होती है।

क्या इसके मायने हैं कि ऐसे नेतृत्व ने गणतंत्र की जो शुरुआत की, वह गलत थी? संविधान की क्या उपलब्धि रही?

ऐसा कह सकते हैं, पर उस व्यवस्था का अब कोई ज्यादा लाभ नहीं है। जो भी संविधान बना, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि एक तो उसे सारे देश ने स्वीकार कर लिया। भाषा, जाति, मत-पंथ आदि पर बंटे हुए हमारे देश ने सब भूलकर संविधान को स्वीकारा। दूसरे, संविधान जैसा भी बना, वह बराबर चल रहा है। दूसरे पड़ोसी देशों में संविधान बने और खत्म हो गए। इस उपमहाद्वीप में हमारा एकमात्र देश है जो 62 साल से बढ़ रहा है, अक्षुण्ण है।

उस संविधान के तहत बनी दो सदनों वाली संसद के तब के और अब के स्वरूप में क्या अंतर पाते हैं?

संसद के चरित्र, चेहरे और चलन में बहुत बड़ा अंतर आया है। शुरुआती बात करें, पहली और दूसरी लोकसभा को देखें तो उसमें ऐसे सदस्य थे जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में भाग लिया था। ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समूह था जो त्याग और सेवा की भावना से राजनीति में आए थे, इसे व्यवसाय समझकर नहीं आए थे। तब सदन में बड़ी संख्या में वकील, एडवोकेट, बैरिस्टर थे। इसके कारण वाद-विवाद का स्तर ऊंचा होता था, क्योंकि पहली, दूसरी लोकसभा में शहरी, अधिकारी और अभिजात्य वर्ग के लोग थे। आगे चलकर उन बैरिस्टर, एडवोकेट की जगह किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने ले ली। हमारे विधानमंडल, यानी लोकसभा और विधान सभाएं जनता की अधिक प्रतिनिधिक हो गईं। क्योंकि आमजन, किसान और गांव के लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक हो गया, अभिजात्य वर्ग का कम हो गया।

आज संसद में राष्ट्रीय महत्व व आम आदमी के मुद्दों पर बहस की बजाय छींटाकशी होती है और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे उछाले जाते हैं। शुरुआती दौर में गंभीर विषयों पर चर्चाएं की जाती थीं, जिसमें सबका सक्रिय सहभाग रहता था। आज स्थिति उलट क्यों है?

शुरुआती दौर की संसद में, जैसा मैंने पहले बताया, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले, वकील, बैरिस्टर और अभिजात्य वर्ग के लोग थे। 1964 तक, जब तक नेहरू प्रधानमंत्री रहे, संसद में प्रमुख रूप से कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे बहस में आते थे। नेहरू जी, प्रधानमंत्री के नाते, हर सत्र में एक न एक प्रस्ताव लाते थे जिस पर लंबी बहस होती थी, अच्छे स्तर की बहस होती थी। अंतरराष्ट्रीय विषयों पर ज्यादातर नेहरू जी की पहल पर चर्चाएं होती थीं। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। आज स्थिति यह आ गई है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे पीछे हो गए हैं। बहसें प्रादेशिक या स्थानीय मुद्दों पर होने लगी हैं। हालत यह है कि जो मुद्दे राज्य विधानसभाओं में, यहां तक कि पंचायतों में उठने चाहिए, वे लोकसभा में उठाए जाने लगे हैं।

आज संसद में बाहुबलियों, धनपतियों, दागियों का बोलबाला दिखता है। संसद का यह चेहरा कैसे बन गया?

वर्तमान में संसद में करीब 300 सांसद करोड़पति हैं। डेढ़ सौ से ज्यादा पर आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके पीछे, मेरे विचार से, कई कारण हैं। पहला, समाज में मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों का अवमूल्यन हुआ है। आज सबसे बड़ा “मूल्य' है कि जिस क्षेत्र में आप हैं, उसमें किसी भी कीमत पर सफलता। उसके लिए जितना चाहे नीचे गिरना पड़े। क्योंकि आज समाज में सफल की ही पूजा होती है। दूसरा, किसी रास्ते से हो, अधिक से अधिक पैसा कमाओ। इससे समाज में मान बढ़ता है। तीसरा है सत्ता सुख, जो हर व्यक्ति भोगना चाहता है। तो सत्ता, सफलता और संपदा ही आज तीन सबसे बड़े मूल्य हो गए हैं। समाज में जब ये मूल्य बन गए तो इसी समाज के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए ये मूल्य संसद में भी प्रतिबिम्बित होते हैं। इसलिए आज राजनीति कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा बटोरने का व्यवसाय बन गई है। इसलिए ऐसे लोग चुनकर आने लगे हैं जिनका मूल्यों से कोई लेना-देना नहीं रहा।

.….और इसी वजह से वाद-विवाद का स्तर गिरा?

स्वतंत्रता सेनानियों, वकीलों, बैरिस्टरों, अभिजात्यों की जगह जब धनपति और बाहुबलि चुनकर आएंगे तो वाद-विवाद का स्तर गिरना स्वाभाविक है।

चुनावों में जिस तरह पैसा झोंका जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे?

राजनीति बहुत महंगी हो गई है। राजनीतिक दल चलाने, चुनाव लड़ने के लिए भारी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ती है। सवाल है, वह कहां से आए? शुरुआती दौर में उद्योगपति या व्यापारी लगभग सभी दलों को पैसा देते थे ताकि जरूरत के वक्त वे दल उनके काम आएं। आज स्थिति यह आ गई है कि उद्योगपति, व्यापारी तात्कालिक काम के हिसाब से पैसा दे देते हैं। लाइसेंस लेना हो, ठेका लेना हो तो मंत्री जी के पास जाकर काम विशेष के लिए सौदा किया जाता है। यानी “जॉब' के आधार पर लिया-दिया जाने लगा है। धीरे-धीरे अब तो लगभग सभी दलों में आपराधिक क्षेत्र से पैसा आने लगा है। चुनाव की बदलती शक्ल में बाहुबल की जरूरत पड़ने लगी। बाहुबली दलों को पैसा देने लगे ताकि जरूरत पड़ने पर नेताजी उनकी रक्षा करें यानी “प्रोटेक्शन मनी'। बाद में उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक दल में हमारा ही धनबल है, हमारा ही बाहुबल है तो हम ही क्या बुरे हैं, संसद में विधानमंडलों में जाने के लिए? वे खुद चुनाव में उतरने लगे। राजनीतिक दल भी जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने लगे, टिकट खरीदने की कुव्वत वालों को टिकट बेचे जाने लगे। एक सदस्य ने तो बताया कि उसे टिकट खरीदने के 5 करोड़ रु. देने पड़े थे। उस पर और 15 करोड़ खर्च करके वह सदस्य बना। अब वह अपने 20 करोड़ तो निकालेगा ही, अगले चुनाव के लिए भी दुगुने बनाएगा।

क्या इसी में से “सवाल के बदले नोट' या “वोट के बदले नोट' का चलन शुरू हुआ?

राजनीति महंगी होने, सांसदों- विधायकों के बिकने के पीछे मूल्यों का अवमूल्यन ही है। ईमानदारों के नहीं, पर बेईमान से बेईमान नेता के पैर छूने वाले बहुत मिलते हैं। फिर “सवाल पूछने के लिए नोट' देने का दृश्य होना स्वाभाविक था।

संसद के स्वरूप में जो सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष में सद्भावपूर्ण गरिमामय व्यवहार रहता था, आज वैसा क्यों नहीं दिखता?

संसद में प्रतिपक्ष तब संख्या की दृष्टि से बहुत कमजोर था, कांग्रेस का वर्चस्व था। देश की राजनीति और संसद, दोनों पर कांग्रेस हावी थी। ऐसे में जो सत्ता में थे, वे प्रतिपक्ष की बात कई बार मान लिया करते थे। तो सरकारी निर्णयों में प्रतिपक्ष की भी भागीदारी रहती थी। लेकिन आज अगर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष का कोई संशोधन स्वीकार कर ले तो उसे वह अपनी कमजोरी मानने लगता है। आज सरकार अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में आश्वस्त नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि आज की सरकार अब तक की सबसे कमजोर सरकार है। उसे सौदेबाजों के समूह पर निर्भर रहना पड़ता है। सत्ता में बने रहने के लिए वह कैबिनेट के ऊपर एक “सुपर कैबिनेट' के सामने नतमस्तक रहती है। इसलिए इसके मंत्री एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो उसे भी स्वीकार कर लिया जाता है।

लोकसभा के पूर्व महासचिव डा. सुभाष कश्यप कहते हैं-

आज राजनीति कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा बटोरने का व्यवसाय बन गई है जनता और संसद के बीच आज गहरी खाई पैदा हो गई है। अपने ही चुने जन-प्रतिनिधियों के प्रति जनता की आस्था कम हो गई है। संसद के चरित्र, चेहरे और चलन में बहुत बड़ा अंतर आया है। हालत यह है कि जो मुद्दे राज्य विधानसभाओं में, यहां तक कि पंचायतों में उठने चाहिए, वे लोकसभा में उठाए जाने लगे हैं। सत्ता, सफलता और संपदा ही आज तीन सबसे बड़े मूल्य हो गए हैं। समाज में जब ये मूल्य बन गए तो इसी समाज के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए ये मूल्य संसद में भी प्रतिबिम्बित होते हैं। आज निर्वाचन व्यवस्था में सुधार चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण सहित तमाम बुराइयों की जननी आज की निर्वाचन व्यवस्था है। सही लोग चुनकर संसद में जाएंगे, तो सही कानून बनाएंगे। इससे संसद का चरित्र, चेहरा, चलन बदलेगा।

आज बैठकों के दौरान सदन खाली पड़े रहते हैं, सांसद आते ही नहीं, क्यों?

जनता और संसद के बीच आज गहरी खाई पैदा हो गई है। अपने ही चुने जन-प्रतिनिधियों के प्रति जनता की आस्था कम हो गई है।

…तो किन बिन्दुओं पर कौन से सुधारों की जरूरत है?

कई मोर्चों पर सुधार करने होंगे। प्रशासनिक, संसद, न्यायिक, शैक्षणिक स्तर पर सुधार चाहिए। सिपाही और बाबू के व्यवहार में अंतर होना चहिए। हम आज भी प्रजा बने हुए हैं, नागरिक नहीं बने हैं। सबसे बढ़कर, आज निर्वाचन व्यवस्था में सुधार चाहिए, क्योंकि

भ्रष्टाचार और अपराधीकरण सहित तमाम बुराइयों की जननी आज की निर्वाचन व्यवस्था है। सही लोग चुनकर संसद में जाएंगे, तो सही कानून बनाएंगे। इससे संसद का चरित्र, चेहरा, चलन बदलेगा। आज की निर्वाचन व्यवस्था समाज को बांटने वाली है। नेता समाज

को अलग अलग पहचानों में बांटकर अपने वोट बैंक बनाते हैं। इसके चलते महज 15 प्रतिशत वोट लेकर भी उम्मीदवार 90 प्रतिशत जीतने की गारंटी पा सकता है। इससे 7-12-15-18-20 प्रतिशत तक वोट पाने वाले जीतकर संसद में पहुंच जाते हैं। आज लोकसभा के कुल सांसदों में 78 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके विरोध में अधिक वोट पड़े थे। वे जनप्रतिनिधि कैसे कहे जा सकते हैं?

जनता के सेवक यानी सांसद, संसद में पहुंचकर मालिक की सी ठसक क्यों दिखाने लगते हैं?

क्योंकि हम अभी तक प्रजा बने हुए हैं, नागरिक नहीं बने हैं। लोकतंत्र में आम आदमी मालिक होता है और राष्ट्रपति से लेकर सिपाही और सरकारी चपरासी तक जनता के सेवक होते हैं। भारत की जनता को यह समझना चाहिए कि वह मालिक है, जनप्रतिनिधि उसके सेवक हैं।

टिप्पणियाँ