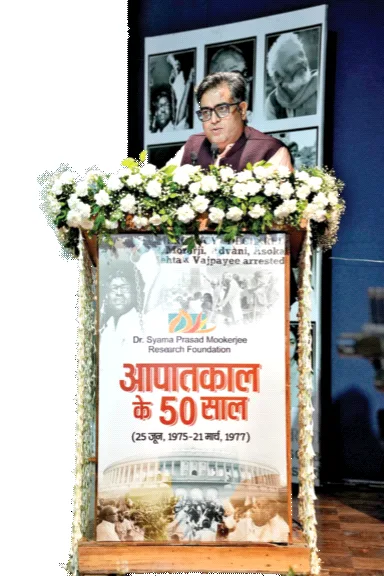

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब 11 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्णय किया कि हर वर्ष 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा, तब यह सवाल उठे कि 50 साल पहले हुई किसी घटना पर बात करके आज क्या हासिल होगा? दरअसल, 50 वर्ष के बाद घटनाओं की स्मृति धुंधली होने लगती है। यदि आपातकाल जैसी लोकतंत्र विरोधी त्रासदी को भूलने दिया गया, तो लोकतंत्र की आत्मा ही खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मोदी जी ने ‘संविधान हत्या दिवस’ मनाने का निर्णय इसलिए लिया, ताकि देश की चिर स्मृति में यह बना रहे कि जब कोई सरकार तानाशाह बनती है, तो देश को कैसे भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब लोकतंत्र को एक व्यक्ति की सत्ता की भूख के आगे झुका दिया जाता है, तब वही होता है जो 1975 में हुआ था। यह किसी परिस्थिति की विवशता नहीं, बल्कि सत्ता की लोलुपता और तानाशाही प्रवृत्ति की उपज थी।

तानाशाही

अपने संबोधन में पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर ने कहा कि आपालकाल भले ही 25 जून, 1975 को लगाया गया था, लेकिन इसकी तैयारी पहले से थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू को शासन करते हुए देखा था और उन्हें लगता था कि शासन ऐसे ही किया जाता है।

11 जनवरी, 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के निधन के एक सप्ताह बाद वह प्रधानमंत्री बनीं। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिसमें कहा गया कि संसद कोई भी मौलिक अधिकार छीन या उसमें कटौती नहीं कर सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दरअसल, पंजाब के जालंधर में हेनरी और विलियम गोलकनाथ परिवार के पास 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि थी, जिसे ‘अतिरिक्त’ बताते हुए पंजाब सुरक्षा और भूमि काश्तकारी अधिनियम–1953 के तहत सरकार ने छीन ली थी।

इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय खटक रहा था। इसलिए जब दूसरी बार वह सत्ता में आईं, तो उन्होंने 24वें संविधान संशोधन में उन्होंने यह व्यवस्था की कि संसद के पास संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू कर किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है। इंदिरा सरकार ने 19 जुलाई, 1969 को ‘बैंकिंग कंपनीज़ ऑर्डिनेंस’ नाम से एक अध्यादेश जारी कर देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसी तरह, 1971 में इंदिरा गांधी ने देशी राजाओं को मिलने वाले भत्ते ‘प्रिवी पर्स’ को खत्म कर दिए। इसी तरह, केशवानंद भारती मामले जब केरल सरकार ने मठ की 400 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर पट्टेदारों को खेती के लिए दे दी, तो उन्होंने इसे चुनौती दी थी।

मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तब इंदिरा गांधी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार 13 जजों की पीठ ने 7–6 के बहुमत से निर्णय दिया। 13 जजों की पीठ में 7 जज फैसले के पक्ष में थे। इनमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति ए.के. मुखर्जी, न्यायमूर्ति जे.एम. शेलाट, न्यायमूर्ति एन. ग्रोवर, न्यायमूर्ति पी. जगनमोहन रेड्डी और न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना शामिल थे। वहीं, 6 जज फैसले से सहमत नहीं थे। इनमें न्यायमूर्ति ए.एन. रे, न्यायमूर्ति डी.जी. पालेकर, न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू, न्यायमूर्ति एच.एम. बेग, न्यायमूर्ति एस.एन. द्विवेदी और न्यायमूर्ति वाई.के. चंद्रचूड़। फैसले से नाराज इंदिरा सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तियों की अनदेखी कर न्यायमूर्ति ए.एन. रे मुख्य न्यायाधीश बना दिया। दरअसल, इंदिरा को संविधान तिरस्कार की सीख नेहरू से मिली थी, जिन्होंने कहा था कि संविधान अगर कांग्रेस के खिलाफ जाए तो उसे बदला जाना चाहिए।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दाैरान संविधान के प्रारूप पर आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा था, “यदि नवीन संविधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है, तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि यह कहना चाहिए कि सत्तारूढ़ व्यक्ति ही अधम था, नीच था।” उनकी आशंका आखिरकार 1975 में सच साबित हुई।

‘लोकतंत्र सेनानियों को कोटि-कोटि नमन’

लोकतंत्र की जननी भारत

उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र की जननी कहा गया है और यह उपमा केवल ऐतिहासिक संदर्भ तक ही सीमित नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जनता की चेतना को संविधान की शब्दावली में ढाला। भारत का लोकतंत्र केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जन-मन में बसता है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो परिश्रम हुआ, वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए प्रेरणा है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि किचन कैबिनेट के एक फरमान ने इस तपस्या को पलभर में रौंद डाला। आपातकाल के दौरान देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस और नागरिक समाज-सभी मौन करा दिए गए। अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर एक लाख से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, संपादकों, छात्र नेताओं और रचनात्मक लोगों को जेल में डाला गया। संविधान की आत्मा को कुचलकर चुनी हुई सरकारों को रातों-रात बर्खास्त किया गया। पूरी व्यवस्था को ऐसे चलाया गया मानो देश एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो।

स्वतंत्रता पर आघात

आपातकाल के दौरान हुए 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना बदली गई, अनुच्छेद 14 को कमजोर किया गया, 7 अनुसूचियां बदली गईं, और 40 से अधिक धाराएं परिवर्तित की गईं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने का भी प्रयास किया गया। लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया गया और एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग हुआ जो भारतीय समाज, यह देश और इस देश की जनता कभी नहीं भूल सकती।

उस दौर में विचार, अभिव्यक्ति और विरोध तीनों को काल कोठरी में डाल दिया गया था। किशोर कुमार के गीत भी लता मंगेशकर की आवाज में सुनते थे, क्योंकि वे प्रतिबंधित थे। लोकप्रिय गायक किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से प्रतिबंधित किया जाना, इस बात का प्रतीक था कि सत्ता को सिर्फ विरोध नहीं, स्वाभाविक स्वतंत्रता भी असहनीय लगने लगी थी। प्रेस सेंसरशिप, स्वतंत्र लेखन पर प्रतिबंध और विपक्षी स्वर को कुचलने का यह प्रयास भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आक्रमण था।

उस दौर में विचार, अभिव्यक्ति और विरोध तीनों को काल कोठरी में डाल दिया गया था। किशोर कुमार के गीत भी लता मंगेशकर की आवाज में सुनते थे, क्योंकि वे प्रतिबंधित थे। लोकप्रिय गायक किशोर कुमार की आवाज को आकाशवाणी से प्रतिबंधित किया जाना, इस बात का प्रतीक था कि सत्ता को सिर्फ विरोध नहीं, स्वाभाविक स्वतंत्रता भी असहनीय लगने लगी थी। प्रेस सेंसरशिप, स्वतंत्र लेखन पर प्रतिबंध और विपक्षी स्वर को कुचलने का यह प्रयास भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आक्रमण था।

तनाशाही का विरोध

युवा पीढ़ी को शाह आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। यह रिपोर्ट सिर्फ आपातकाल की भयावहता का दस्तावेज नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मार्गदर्शिका है। जब भी किसी व्यक्ति या पार्टी में तानाशाही प्रवृत्तियां उभरें, तो देश की जनता को जागरूक होकर उन्हें रोकना चाहिए। लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा और उसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानंमत्री इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके आपातकाल लागू किया था।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के निदेशक बिनय सिंह

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के निदेशक बिनय सिंह ने कार्यक्रम में अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष अपने आप में एक अत्यंत ऐतिहासिक और प्रेरणाप्रद है। यह वह वर्ष है जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवदर्शन की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं । इसी वर्ष भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125 वर्ष, बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के जन्म के 135 वर्ष, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये सभी महापुरुष लोकतंत्र के ध्वजवाहक थे, लेकिन इस वर्ष का एक और पक्ष है, आपातकाल के 50 साल, जो इन सभी मूल्यों और विचारों के ठीक विपरीत खड़ा था। वह समय था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचली गई, विचारों का दमन हुआ, न्याय मौन हुआ, और संविधान पर ताले जड़ दिए गए।

यह वर्ष केवल उत्सव का नहीं, आत्मचिंतन और लोकतंत्र की पुनः पुष्टि का वर्ष है, जब हमें यह स्मरण करना है कि लोकतंत्र केवल व्यवस्थाओं से नहीं चलता। सम्पूर्ण क्रांति के आंदोलन ने यही पुनः स्थापित किया कि आप लोकतंत्र से नहीं लड़ सकते क्योंकि लोकतंत्र भारत का लोकमंत्र है। आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते क्योंकि लोकतंत्र इस लोकमंत्र की प्रकृति है। आप चिति से भी नहीं लड़ सकते क्योंकि लोकतंत्र इस प्रकृति की चिति है।आप प्रकाश से नहीं लड़ सकते क्योंकि लोकतंत्र इस चिति का प्रकाश है।और आप जीवन से भी नहीं लड़ सकते क्योंकि लोकतंत्र भारत का जीवन है। आपातकाल जो कि लोकतंत्र का आघातकाल है, इस बात का प्रमाण है कि त्याग और अनुशासन को अगर जीवन का आधार बनाया जाए तो अधिनायकवाद चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अंततः जनचेतना के सामने टिक नहीं पाता।

आपातकाल के उस दौर का ‘स्मरण आयोजन’ उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों के धन्यवाद का है जो आपातकाल के समय में और आज के समय में हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आपातकाल के उस अंधेरे दौर में कुछ मशालें ऐसी भी थी जिन्होंने अपने प्रकाश को बुझने नहीं दिया। ऐसे हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूं जिन्होंने 1975-77 के उस अंधकारमय काल में अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर देश के लोकतंत्र की रक्षा की। हम आपके इस योगदान को सादर प्रणाम करते हैं।

विविधता में लोकतंत्र

लोकतंत्र का आधार विविधता है। अलग-अलग विचारधाराएं, अलग-अलग दृष्टिकोण और बहुलता ही लोकतंत्र की शक्ति हैं। उन्होंने चेताया कि यदि सब कुछ एक विचारधारा, एक नेता और एक दिशा पर केंद्रित हो जाए, तो वह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही बन जाती है। यही चेतना आपातकाल में लुप्त हो गई थी और जिसे आज फिर से जागृत रखने की आवश्यकता है। भारत का लोकतंत्र इतना सशक्त और गहराई से जुड़ा हुआ है कि कोई भी तानाशाही ताकत उसे जड़ से नहीं उखाड़ सकती। लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना सिर्फ सरकार की नहीं, अपितु देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

‘संविधान हत्या दिवस’ मनाना केवल अतीत की घटना को याद करना नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए चेतावनी है। लोकतंत्र तब तक सुरक्षित रहेगा, जब तक देश की जनस्मृति सतर्क रहेगी। आपातकाल को राष्ट्र की सुरक्षा का हवाला देकर लागू किया गया था, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों एवं आंदोलनों ने सरकार की नींव हिला दी थी। जनता में अंसतोष था। जनता जागरूक हो गई थी, इसलिए विरोध कर रही थी। लोगों की आवाज का गला घोटने के लिए ही आपातकाल को लगाया गया था। आपातकाल को जनमानस ने स्वीकार नहीं किया। आपातकाल की समाप्ति के बाद हुए चुनावों में जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि कोई भी तानाशाही प्रवृत्ति लोकतंत्र को स्थायी रूप से दबा नहीं सकती। यह चुनाव देश की पहली गैर-कांग्रेसी सरकार की स्थापना का कारण बना। यह लोकतंत्र के लिए जनसमर्थन की विजय थी। जिनको यह भ्रम था कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, वे लोकतंत्र के सामने पराजित हुए थे।

टिप्पणियाँ