अफगानिस्तानी काव्य में आतंकवाद

|

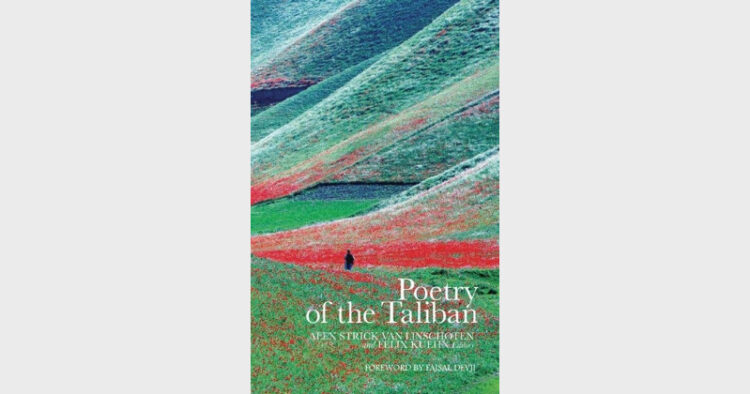

'पोएट्री ऑफ द तालिबान'

मुजफ्फर हुसैन

विश्व की राजनीति और साहित्य भिन्न-भिन्न वादों और विचारधाराओं से भरे पड़े हैं। जो ताकतें सत्ता प्राप्त करती हैं उनके आचार-विचार के अनुसार राजनीति चलने लगती है और साहित्य आकार लेने लगता है। दुनिया में जब सब कुछ तानाशाही के बलबूते पर होता था तो लोगों ने उसका नाम नाजीवाद और फासीवाद दे दिया। उन सबसे पहले सामंतवाद था, जो अब भी मरा नहीं है। वह किसी न किसी रूप में आज भी समाज और सरकार में मौजूद है। कार्ल मार्क्स का नाम आते ही लाल रंग से रंगा साम्यवाद मन-मतिष्क में घूमने लगता है। किसी का भी शासन हो लेकिन समाजवाद का नाम अब भी पुराना नहीं हुआ है। सत्ता और साहित्य दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। लेकिन साहित्य में चूंकि ईश्वर किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है, इसलिए उसकी असंख्य शाखाएं समय-समय पर दुनिया में फलती-फूलती रही हैं। काव्य रचनाकारों को रहस्यवाद ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया तो आधुनिक हिन्दी साहित्य का छायावाद सभी बुद्धिजीवियों के सिर पर जादू बनकर चढ़ गया।

वाद और विचारधारा

वाद और विवाद की यह दुनिया बड़ी विचित्र है जो समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन क्या खून-खराबा भी कोई वाद और विचारधारा बन सकता है? अराजकतावाद को क्या मानव दर्शन में स्थान दिया जा सकता है? साहित्यकारों से जब यह सवाल पूछा जाए तो एक स्वर में सभी कहेंगे नहीं और कभी नहीं। लेकिन पिछले दिनों, जो अफगानिस्तान 40 वर्ष से आतंक में जी रहा है, वहां की विचारधारा भी अब इस आतंक के साथ अपने रिश्ते बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसलिए आज नहीं तो कल अफगानिस्तान के साहित्य में विशेष रूप से वहां के काव्य में एक वाद और जुड़ जाएगा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी उसका नाम देगी काव्य में आतंकवाद। उक्त रचनाएं आतंकवाद की निंदा नहीं करती हैं, बल्कि साहित्य में उसे प्रशंसनीय स्थान दे रही हैं। आतंकवादियों के बम और मिसाइल को वे अपने और समाज के लिए वरदान मान रहे हैं। साहित्य में हित शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन कौन सा हित? इसे समझने में शांति और अमन के चाहने वालों को कुछ समय लगेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध चल रही जंग ने वहां हताशा का जो वातावरण पैदा किया है उसे अभिव्यक्त करना कठिन है। इस काम के लिए कोई साहित्यकार बाहर नहीं आना चाहता है, क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध कुछ भी कहना अपनी मौत को आमंत्रित करना है। वहां लिखे जा रहे इस प्रकार के साहित्य को कोई नहीं पढ़ता है। इस माहौल में अमन की बात करने वाले को कौन पसंद करेगा? जान पर खेल कर दस-बीस लोग पैदा हो जाएं तब भी नक्कारखाने में तूती की आवाज को भला कौन सुनेगा? लेकिन पिछले तीस साल में वहां एक पीढ़ी ऐसी भी पैदा हो गई है जो अब तालिबानी कविताएं लिखने लगी है।

लंदन के एक प्रकाशक हर्स्ट एण्ड कम्पनी ने 'पोएट्री ऑफ द तालिबान' शीर्षक से एक कविता संग्रह प्रकाशित किया है। इसकी चर्चा अपने देश में तो अब तक नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस पर जोरदार चर्चा चल रही है। मुस्लिम देशों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ईरान इस दौर से गुजर चुका है। अयातुल्ला खुमैनी के समय जिस तरह से ईरान रक्तरंजित हुआ और ईरान की गुलाबी संस्कृति तहस-नहस हुई, यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इस संस्कृति के गीत गाने वाली कवयित्री कुर्रतुल एन ताहिरा को ईरान भूला नहीं है। ईरान में लिखी गई इस प्रकार की कविताओं को खुमैनी के सामने ही लोगों ने रद्द कर दिया था। यह एक तात्कालिक प्रभाव था जो जड़ें नहीं जमा सका। जब ईरान पर इराक ने हमला कर दिया तो खुमैनी को दस साल तक उसका सामना करना पड़ा। वे युद्ध जीत नहीं सके इसलिए यह कहते हुए पीछे हट गए कि मैंने जहर का प्याला पी लिया है। सलमान रुश्दी को उन्होंने कत्ल करना चाहा लेकिन रुश्दी आज भी जीवित हैं।

– – – बुझाने पड़े जलते दीये

'पोएट्री ऑफ तालिबान' कोई बहुत प्रभावित कर देने वाला ग्रंथ अब तक तो साबित नहीं हो सका है। लंदन के एक प्रकाशक ने इसे प्रकाशित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस ब्रिटेन में आज भी वैचारिक स्वतंत्रता है उन्हीं लोगों ने इसको छापने का जोखिम उठाया है। लंदन की गलियां यह कह रही हैं कि हमारा काम तो सभी प्रकार के साहित्य को प्रकाशित करना है। पाठक ही इस बात को तय करेंगे कि कौन सा साहित्य टिकेगा और कौन सा टूटेगा? यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि जो देश आतंकवादी विचारधारा से सहमत नहीं है, उसी ने यह जोखिम उठाया है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि आज भी सभ्य संसार को सूचित करने वाले एवं इस प्रकार की विचारधारा से जनता को परिचित करने वाले प्रकाशक और चिंतक अफगानिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तालिबान पश्चिमी राष्ट्रों में अपनी विचारधारा का प्रचार- प्रसार करना चाहते हों इसलिए उन्होंने इन कविताओं को लंदन तक पहुंचने दिया। जब इस काव्य संग्रह को पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह खय्याम और शेख सादी के साहित्य की तरह न तो लोकप्रिय होने वाला है और न ही पाठकों को प्रभावित करने वाला।

इस कविता संग्रह में शामिल तालिबान समर्थक कवि खेपलवाक की कविता का एक अंश इस प्रकार है–

जब तुम क्रिसमस मना रहे थे,

बगराम में भी खूब रोशनी थी,

ईद पर यूं तो हमारी उम्मीदों का

सूरज मर चुका था,

पर तुम्हारे फेंके बमों ने,

रोशन कर दिया था हमारे घरों को,

इतना कि हमें बुझाने पड़े जलते दीये।

केवल पुरुष कवि ही इस प्रकार की रचनाएं नहीं लिख रहे हैं। महिलाएं भी अग्रसर हैं। कहा जाता है पुरुष की तुलना में महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं। लेकिन पत्थर का कलेजा रखने वाली कवयित्री नुसरत लिखती है….

हमें बहुत प्यारे हैं,

अपने ये धूल और कीचड़ से सने घर,

हमें अपने देश की रेत में भी मिलती हैं ढेरों खुशियां,

दुश्मन ने चुरा ली है

हमारे घरों की रोशनी,

तो भी हमें काले और

घायल पर्वतों से प्यार है,

वे हमारे अपने हैं।

दैनिक 'डान' में प्रकाशित लेख में लेखक अनवर लिखते हैं कि तालिबानी कवि अपने देश की जनता की भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। तालिबान कवियों की कलम से जो कुछ भावनाएं व्यक्त होती हैं उससे अफगान कौम की बहादुरी और परिस्थितियों का पता लग जाता है। ऐसा महसूस होता है कि अफगानी जनता ने अब इस वातावरण में जीना सीख लिया है। लेकिन यह इस घटना की एक तस्वीर हो सकती है, जबकि दूसरी तस्वीर समय आने पर भिन्न रूप से उभर सकती है। यानी आज जो लोग इन आतंकवादियों को अपने लिए वरदान मान रहे हैं, कल जब किसी कारण से इन आतंकवादियों का पतन हो जाएगा तो फिर वे इसे अभिशाप कहने लगेंगे। इसका उदाहरण हमारा अपना देश है। ब्रिटिश शासन की जब ताकत बढ़ने लगी तो कुछ भारतीय उन्हें अपना तारनहार तक कहने लगे थे। लेकिन जब गोखले और तिलक का युग आया तो चाफेकर की हत्या करने पर हिन्दुस्थानी उन्हें नर पिशाच और भूखे भेड़िये की उपमा तक देने लगे। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि 'पोएट्री ऑफ तालिबान' हमेशा के लिए इसी रूप में शेष रहेगी।

तालिबानी मानसिकता

ईरान में खुमैनी का शासन हमने देखा। इदी अमीन की युगांडा में जो दादागिरी थी उससे कौन परिचित नहीं? एशियाई लोगों को जिस तरह से उसने भगाया वह तालिबानी कुकृत्यों से कोई कम बात नहीं थी। लेकिन जब समय ने पलटा खाया तो वहां के लेखकों और साहित्यकारों ने उसे 'ब्लैक हिटलर' के नाम से पुकारा। साहित्यकार के दो रूप होते हैं। वे चारण और भाट के रूप में भी जाने जाते हैं। इसलिए 'पोएट्री ऑफ तालिबान' भी इसी पंक्ति में रखा जाने वाला साहित्य हो सकता है। लेकिन यह स्थिति अत्यंत अस्थायी होती है। समय के बदलाव के साथ सब कुछ तेजी से बदल जाता है। टिकता वही है जो प्राकृतिक और मानवीय हितों से ओतप्रोत होता है। स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है इसलिए उसे बहुत दिनों तक दबाया और कुचला नहीं जा सकता है। तालिबान द्वारा पैदा की गई अराजकता केवल इंसानों को मौत के घाट उतारने तक सीमित नहीं है। वे तो सम्पूर्ण वातावरण को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, क्या यह कुदरत के नियम के विरुद्ध नहीं है? महिलाओं को जिन कष्टों से गुजरना पड़ता है उसका वर्णन करना इसलिए आवश्यक नहीं क्योंकि तालिबानी मानस से सारी दुनिया परिचित है। यदि वे इसे इस्लाम के नाम पर खपाना चाहते हैं तो इस्लाम की रक्षा करने वाले हरावल दस्ते को उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतिहास में अनेक मुस्लिम शासक तालिबान के रूप में ही जाने जाते हैं। उनके कृत्यों से कोई मुसलमान सहमत नहीं हो सकता है। मजहब तो मानवता का मूल है। इसके आधार पर संस्कृति और सभ्यताएं विकसित होती हैं। इसलिए 'पोएट्री ऑफ दी तालिबान' किसी को समय रहते खुश करने का साधन तो हो सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र मानव जीवन के लिए संजीवनी कभी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में कितने स्कूल और विश्वविद्यालय शेष हैं? वहां तो दरी और पश्तो बोली जाती है। अंग्रेजी में उनका अनुवाद करवा के छपवा देने की शरारत क्या तालिबानों के प्रचार का रूप नहीं हो सकती है?

टिप्पणियाँ