योग को विधिपूर्वक और व्यवस्थित रूप में महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित ‘योगसूत्र’ में योग को केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन के समग्र दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया गया। योग का व्यावहारिक पक्ष हठयोग के माध्यम से अधिक विस्तारित हुआ, जिसका वर्णन ‘घेरण्ड संहिता’, ‘हठयोग प्रदीपिका’ और ‘शिव संहिता’ जैसे ग्रंथों में मिलता है।

वेद, दर्शन और संप्रदायों में योग

‘भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात् प्रसिध्यति’ (मनु 12/97) के अनुसार योग का मूल वेदों में निहित है। ऋग्वेद में योग का उल्लेख अत्यंत प्राचीन और गूढ़ रूप में हुआ है।

ऋग्वेद के इस मंत्र–

‘यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन।

स धीनां योगमिन्वति॥’ में ‘योग’ का तात्पर्य बुद्धि, चित्त और कर्म को ईश्वर में समर्पित करने से है। ऋषियों ने योग को केवल शारीरिक साधना नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच की गहन चेतनात्मक एकता के रूप में परिभाषित किया है। यजुर्वेद के मंत्रों में हमें कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार और एक-दो स्थलों पर पांचों प्राणों का भी युग्म रूप से उल्लेख मिलता है। प्राणों के लिए यजुर्वेद संहिता में प्राण, अपान, व्यान और उदान का उल्लेख है, जबकि समान नामक प्राण को यत्र-तत्र ही स्मरण किया गया है।

यजुर्वेद की एक ऋचा इन प्राणों को ऋषि कह कर संबोधित करती है। शरीर में विद्यमान प्राण रूप यह ऋ षि ही मन-मस्तिष्क को ऋषि रूप में विकसित और प्रतिष्ठापित करते हैं। अथर्ववेद (19.8.2) में हम बीजरूप में ‘योग’ शब्द को विद्यमान पाते हैं। ‘योग’ प्रक्रिया के सबसे अहम सोपान प्राण-विद्या का हम वैदिक ऋचाओं में महती विस्तार देखते हैं। अथर्ववेद के 11वें कांड का चौथा सूक्त प्राणविद्या का अनुपम विवरण प्रस्तुत करता है। सूक्त का प्रथम मंत्र ही प्राण की व्यापकता को रेखांकित करते हुए कहता है कि उस प्राण के प्रति सबका नमन, जिसके वश में यह सब कुछ है। जो समस्त प्राणियों का ईश्वर है, और जिसमें यह सब प्रतिष्ठित है।

कठोपनिषद् (2/3/10-11) में कहा गया है कि

‘यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह,

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्।

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥’

इससे स्पष्ट है कि योग केवल आसन न होकर आंतरिक स्थिरता और आत्मसाक्षात्कार की चरम अवस्था है। न्यायशास्त्र में योगदर्शन के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशरूप पञ्चविध श्लोकों का राग, द्वेष और मोह के रूप में वर्णन किया गया है। नाथ संप्रदाय की योग साधना को शिवविद्या या महायोगविद्या कहा गया है। भगवान शिव को ‘योगेश्वर’ माना गया है। अनेक योग परंपराएं- जैसे नाथयोग, हठयोग, मंत्रयोग, लययोग, राजयोग, आदि सभी भगवान शिव से ही प्रारंभ मानी जाती हैं। रामायण के संदर्भ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्रीराम को गहन अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से योग का मार्ग बताया है। महर्षि वशिष्ठ योग के अत्यंत प्राचीन और समग्र द्रष्टा माने जाते हैं।

महाभारत में योग को आत्मसाधना और अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग माना गया है। महर्षि व्यास ने ध्यानयोग के लिए द्वादश साधनों (देश, कर्म, आहार, दृष्टि, मन आदि) के संयम को अनिवार्य बताया है। भगवान श्रीकृष्ण को भी ‘योगेश्वर’ कहा गया है, क्योंकि वे न केवल योग के आचार्य हैं, बल्कि स्वयं योग के मूर्तिमान स्वरूप भी हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न योगों का उपदेश दिया- कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग और ध्यानयोग।

महर्षि पतंजलि को भारतीय दर्शन में योगशास्त्र के प्रवर्तक और अष्टांग योग पद्धति के सिद्धांतकार के रूप में सम्मान प्राप्त है। उन्होंने योग को चित्तवृत्तियों के निरोध द्वारा आत्मा की शुद्ध स्थिति में प्रतिष्ठित करने का साधन बताया-योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। उन्होंने समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य-इन चार पादों के माध्यम से योगदर्शन की व्याख्या की। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग- यम,नियम,आसन,प्राणायाम, प्रत्याहार,धारणा,ध्यान और समाधि, सभी मत-पंथों और संप्रदायों में स्वीकृत मूलभूत साधन रूप में प्रतिष्ठित हैं। चरक संहिता में अनेक स्थलों पर योग की व्याख्या, योग-साधना, हठयोग के अंग जैसे वमन, विरेचन, वस्ति आदि का उल्लेख स्वाभाविक रूप से मिलता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने योग को अद्वैत ब्रह्म से आत्मा की एकता के रूप में देखा। उन्होंने ध्यान, आत्मविचार और संन्यास को ब्रह्मानुभूति के प्रमुख साधन बताया।

अन्य ऋषिगण

हिरण्यगर्भ को योग का आदिप्रवर्तक माना गया है। महर्षि घेरण्ड ने सप्त साधनों की व्याख्या की। महायोगी महर्षि मार्कण्डेय ने करोड़ों वर्षों की दीर्घकालीन तपस्या एवं योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करके दुर्जेय काल को जीत लिया था। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने संपूर्ण साहित्य में भगवत्प्राप्ति के मुख्य हेतुओं में योग, ध्यान और तल्लीनता को ही प्रधान कारण माना है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास ने ‘दासबोध’ में योग को केवल आसन या प्राणायाम तक सीमित न रखकर उसे आत्मानुभूति, भक्ति और विवेक के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया है। बौद्ध दर्शन में योग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जैन दर्शन में योग का प्रयोग मन, वचन और काय की त्रिविध साधना के रूप में होता है। जैनाचार्यों जैसे हेमचन्द्र सूरी ने भी महर्षि पतंजलि के योगसूत्रों से प्रेरणा लेकर अपने ग्रंथों में यम-नियमादि को गृहस्थ और साधु धर्म के रूप में स्वीकार किया। इस्लाम की एक शाखा सूफी में योग को आत्मा की शुद्धि, प्रेममय ध्यान और ‘फना’ (स्वत्व का लोप) की दिशा में अग्रसर माना गया है। इसमें हठयोग के तत्त्व भी पाए जाते हैं, विशेषकर इड़ा-पिंगला और प्राणायाम जैसे रूपों में। ईसाइयत में योग की स्पष्ट प्रणाली नहीं है, किंतु ध्यान और प्रार्थना अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु के ध्यानमग्न जीवन को आध्यात्मिक योग के रूप में देखा जाता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार का उद्देश्य था राष्ट्रभक्ति, शारीरिक और मानसिक विकास और आत्मानुशासन के माध्यम से भारत के युवाओं को संगठित करना। इस कारण योग को संघ के आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण के अनिवार्य भाग के रूप में अपनाया गया। संघ की शाखाओं में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और आसनों का नियमित अभ्यास कराया जाता है। योग और संघ का संबंध केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, सामाजिक सेवा, समरसता और आध्यात्मिक जागरण से भी जुड़ा है। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं योग साधक थे और उन्होंने शाखा पद्धति में योग को अनिवार्य रूप से जोड़ा। श्रीगुरुजी ने भी योग को आंतरिक तप और अनुशासन के अंग के रूप में देखा। उनका कहना था, ‘’यदि स्वास्थ्य-रक्षा तथा रोग-प्रतिकार करने के लिए योगासनों के अभ्यास की ओर लोगों ने ध्यान दिया तो सर्वसाधारण जनता के स्वास्थ्य में सुधार होकर उनका औषधियों पर होने वाला व्यय कम होगा तथा सब दृष्टि से उनका कल्याण होगा।’’ संघ के प्रमुख शिक्षा वर्गों में योगासन और ध्यान की विधिवत शिक्षा दी जाती है।

आधुनिक युग के योग प्रवर्तक

स्वामी विवेकानंद ने 1893 की शिकागो धर्म महासभा में पश्चिमी जगत को योग और वेदांत का परिचय कराया। उनकी रचनाओं और भाषणों में ध्यान, राजयोग और आत्म-विकास पर विशेष बल दिया गया। उनकी पुस्तक ‘राजयोग’ ने पश्चिम में योग के प्रति रुचि को जाग्रत किया। परमहंस योगानंद ने ‘क्रियायोग’ की शिक्षा दी और ‘योगदा सत्संग’ संस्था की स्थापना की।

स्वामी शिवानंद ने ‘डिवाइन लाइफ सोसाइटी’ की स्थापना की और ‘सेवा करो, प्रेम करो, ध्यान करो, अनुभव करो’ का संदेश दिया। महर्षि महेश योगी ने ‘Transcendental Meditation (TM)’ पद्धति को विश्वभर में फैलाया। बी.के.एस. अयंगर ने ‘अयंगर योग’ का प्रचार किया, जिसमें आसनों की शुद्धता और शरीर की रचना पर विशेष बल दिया गया है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने ‘बिहार स्कूल ऑफ योग’ की स्थापना की और ‘योगनिद्रा’, ‘कुण्डलिनी योग’ आदि विधाओं का विस्तार किया। गांधीजी ने योग को केवल शरीर को स्वस्थ रखने की कसरत भर नहीं माना, बल्कि इसे आत्मशुद्धि और सत्य की खोज का एक साधन माना। श्री अरविन्द कहते थे, ‘’अगर हम जीवन और योग दोनों को यथार्थ दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण जीवन ही चेतन या अवचेतन रूप में योग है।’’ स्वामी रामदेव ने भारत में योग को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। श्री श्री रविशंकर ने ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ संस्था के माध्यम से ध्यान और प्राणायाम के वैश्विक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विश्व में योग

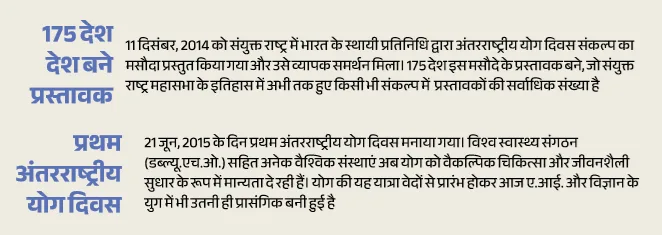

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही आज विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे उनकी योग को लेकर दृढ संकल्प शक्ति को देखा जा सकता है। उन्होंने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभ में अपने भाषण में विश्व समुदाय से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, ‘’योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन-शैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निबटने में मदद कर सकता है। तो आएं एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में काम करते हैं।’’ —

योग दिवस पर संघ द्वारा पारित प्रस्ताव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा-(2015 में पारित प्रस्ताव-) ‘’संयुक्त राष्ट्र की 69वीं महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा से सभी भारतीय, भारतवंशी व दुनिया के लाखों योग-प्रेमी अतीव आनंद तथा अपार गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा उसे अभूतपूर्व समर्थन मिला। नेपाल ने तुरंत इसका स्वागत किया। 175 सभासद देश इसके सह-प्रस्तावक बनें तथा तीन महीने से कम समय में 11 दिसंबर, 2014 को बिना मतदान के आम सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।’’ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है कि योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। ‘युज’ धातु से बने योग शब्द का अर्थ है जोड़ना तथा समाधि। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, महर्षि पतंजलि जैसे ऋषियों के अनुसार यह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है…

टिप्पणियाँ