जब हम अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों को देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि महाशक्ति बनना विश्व और मानवता के लिए क्यों बुरा है। भारतीय होने के नाते, हम “विश्वगुरु” बनने में विश्वास करते हैं क्योंकि यह महाशक्ति का प्रतिकारक है। महाशक्ति, जिसका अर्थ है अहंकार, लालच, अनैतिकता, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, विकासशील और अविकसित देशों का शोषण, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष और युद्ध की संस्कृति, आर्थिक अनियमितताएँ, इत्यादि। दुनिया हर क्षेत्र में संघर्षों से भरी हुई है, जिसमें हाल ही में हुई आर्थिक लड़ाई, टैरिफ युद्ध भी शामिल है। हालाँकि टैरिफ संघर्ष में हाल की घटनाओं ने व्यापक व्यवधान पैदा किया है, लेकिन भारतीय उद्योग के पास एक छिपा हुआ सुनहरा अवसर है जो सही दिशा में और तेज़ गति से सही कदम उठाए जाने पर आकार लेगा।

महाशक्तियाँ शक्तिशाली राष्ट्र का अपना दर्जा कैसे खो रही हैं?

रूस ने साम्यवादी हठधर्मिता के माध्यम से खुद को बर्बाद कर लिया है। चीन ने पिछले 25 वर्षों में स्व-विकास के लिए साम्यवादी विचारधारा को त्यागने के बाद से आर्थिक रूप से मजबूती से विकास किया है, लेकिन वे साम्यवादी विचारधारा का उपयोग विदेश नीति के रूप में भूमि पर कब्जा करने, अन्य देशों के प्राकृतिक संसाधनों और संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण करने के लिए जारी रखे हुए हैं, और उनकी लालची प्रकृति दुनिया भर में बहुत अधिक परेशानी पैदा कर रही है। नैतिकता की अनदेखी करते हुए और उपभोक्तावाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए सब कुछ नियंत्रित करने की अमेरिका की आदत के परिणामस्वरूप देश पर भारी कर्ज का बोझ है, जिससे महाशक्ति का दर्जा खोने का डर पैदा हो रहा है, और इसलिए निर्णय जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं।

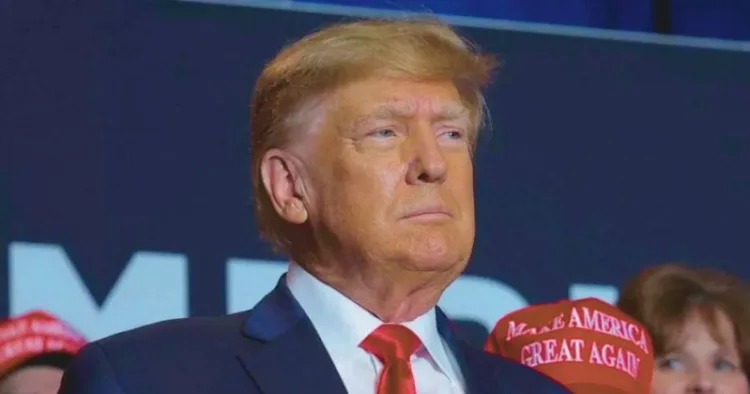

संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ नीति में बदलाव से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका को उम्मीद है कि यह बदलाव अपने मुख्य भागीदारों के साथ व्यापार घाटे को दूर करने में मदद करेगा और साथ ही अमेरिकी विनिर्माण को भी बढ़ावा देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का शुद्ध निर्यातक भारत इस नीति परिवर्तन से सीधे प्रभावित नहीं होगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कुल व्यापारिक व्यापार 2014 से 2022 तक 5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका का भारत के कुल व्यापार में 11% हिस्सा था, जबकि भारत का अमेरिका के कुल व्यापार में केवल 2.5% हिस्सा था।

टैरिफ की अवधारणा को समझना

टैरिफ वे कर हैं जो देश आयातित वस्तुओं पर लगाते हैं ताकि उन्हें अधिक महंगा और वहनीय बनाया जा सके, जिसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ तब होता है जब कुछ वस्तुओं को अन्य देशों से आयात किया जाता है जहाँ उनका उत्पादन कम खर्चीला होता है और फिर भी घरेलू मांग को पूरा किया जाता है। बदले में, आयात करने वाला देश ऐसी वस्तुएँ या नवाचार उत्पन्न कर सकता है जो निर्यात करने वाले देशों को लाभ पहुँचाते हैं। यह तुलनात्मक या पूर्ण लाभ के आधार पर व्यापार प्रवाह और मूल्य श्रृंखलाओं का एक चक्र बनाता है। टैरिफ का उद्देश्य व्यापार असंतुलन को संबोधित करते हुए घरेलू उद्योग की रक्षा करना है।

भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए

भारतीय लोगों के लिए रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और बेहतर विकास के लिए आर्थिक स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। व्यापार युद्ध की स्थिति में, हमारे पास वास्तव में केवल एक दबाव बिंदु है: हम अमेरिकी ऊर्जा के एक प्रमुख आयातक हैं। हम प्रति वर्ष लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेल और गैस आयात करते हैं, जिसे हम रोकने की चेतावनी दे सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अमेरिका की शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे निर्यात को ज्यादा हद तक नुकसान नही पहुंचा सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था उन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है। यह तब स्पष्ट हो जाता है जब आप अन्य उभरते बाजारों की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए, वियतनाम विदेशी व्यापार पर काफी हद तक निर्भर करता है, जिसका निर्यात उसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% है। इसके विपरीत, भारत का निर्यात हमारे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है, जिसमें हमारे आर्थिक उत्पादन का अधिकांश हिस्सा भारतीयों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों से आता है।

इसने हमें हाइपर-वैश्वीकरण युग के दौरान पीछे रखा, लेकिन अगर वैश्विक व्यापार ढह जाता है, तो यह एक तरह की सुरक्षा परत के रूप में काम कर सकता है। ट्रम्प वार्ता टैरिफ सुधार को आगे बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है, जो हमारे निर्यात संभावनाओं और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनुकूल होगा। परिणामस्वरूप, 2015 से सामान्य टैरिफ स्तरों में 4 या 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गैर-कृषि वस्तुओं में औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन दरों को कम करने और धीरे-धीरे हमारे आसियान सहयोगियों के बराबर स्तर पर पहुंचने का समय आ गया है। बाधाओं के बावजूद, भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में एक उम्मीद की किरण है। चूंकि अमेरिकी टैरिफ चीनी वस्तुओं की लागत बढ़ाते हैं, इसलिए भारतीय उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उद्योगों में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर है। टैरिफ लड़ाई का लाभ उठाने के लिए, अनुसंधान और नवाचार पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा। वृद्धिशील नवाचार, प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्ट-अप और निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का तेजी से विकास, निस्संदेह अगले वर्षों में अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करेगा।

श्रृंखला प्रबंधन का तेजी से विकास भारत को ट्रम्प के पिछले टैरिफ युद्ध से उत्पन्न व्यापार विचलन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार से चौथा सबसे बड़ा लाभ मिला। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के एक शोध के अनुसार, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात में $25 बिलियन की वृद्धि करने की क्षमता है, विशेष रूप से:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सामान

- ऑटोमोटिव पार्ट्स और कंपोनेंट्स

- ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स

- वस्त्र और परिधान

- फुटवियर और फर्नीचर

- खिलौने और घर की सजावट

लाभ उठाने वाले उद्योग

विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स: यदि अमेरिकी कंपनियाँ चीन से आपूर्ति शृंखलाएँ हटाती हैं, तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियों को लाभ हो सकता है।

वस्त्र और परिधान: भारत अमेरिकी परिधान बाजार में चीनी निर्यात की जगह ले सकता है।

रक्षा और एयरोस्पेस: ट्रम्प ने भारत को अमेरिकी सैन्य उपकरणों के आयात को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को लाभ हो सकता है।

बड़ी तस्वीर क्या भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है? ट्रम्प के टैरिफ बाजार में अस्थिरता पैदा करते हैं, लेकिन वे भारतीय उद्यमों के लिए अवसर भी प्रदान करते हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत को “अवसर का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत को चाहिए।”

इस व्यापार बदलाव का लाभ उठाने में भारत की सफलता को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण मानदंड हैं: भारत को उत्पाद की दक्षता, वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए, गुणवत्ता और लागत में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विनिर्माण बढ़ाने की आवश्यकता है।

व्यापार समझौतों में सुधार के माध्यम से प्रमुख देशों के साथ व्यापार (एफटीए) मुक्त व्यापार समझौतों: साझेदारी को मजबूत करना।

विदेशी निवेश को आकर्षित करना: उद्यमों को अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को चीन से हटाकर भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

बुनियादी ढांचे में सुधार: व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एआई और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग करके बंदरगाहों, रसद और डिजिटल कनेक्टिविटी का निर्माण करना।

टैरिफ युद्ध भारत को कैसे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है?

ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए बढ़ते टैरिफ से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज एप्पल और सैमसंग भारत में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। यह परिवर्तन चीन और वियतनाम में विनिर्माण पर निर्भरता को कम करते हुए अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर रखने का प्रयास करता है। चूंकि दोनों निगम बदलते व्यापारिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, इसलिए भारतीय विनिर्माण में बड़े निवेश की उम्मीद है। यह निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 26% के पारस्परिक कर के जवाब में है, जबकि चीन के लिए यह 104% और वियतनाम के लिए 46% है। भारत में विनिर्माण पर एप्पल और सैमसंग के बढ़ते फोकस के देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दोनों निगमों द्वारा स्थानीय उत्पादन में बड़े पैमाने पर खर्च करने की योजना के साथ, भारत को रोजगार सृजन और तकनीकी सफलताओं से लाभ होगा। बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता की संभावना संभावित रूप से अतिरिक्त विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकती है, जिससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी और वियतनामी वस्तुओं पर टैरिफ लगाना जारी रखता है, इसलिए निगमों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पहले से कहीं अधिक तत्काल समायोजित करना चाहिए। एप्पल और सैमसंग के कदम अन्य अंतरराष्ट्रीय फर्मों को भारत को एक व्यवहार्य विनिर्माण आधार के रूप में विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चल रही व्यापार चर्चाओं के समापन का वैश्विक उद्योग और व्यापार संबंधों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रुपये की अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए नियमित रूप से विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप किया है।

वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने गारंटी दी है कि, चढ़ाव को नियंत्रित किया जा रहा है, जबकि रुपये में उतार-चढ़ाव बनी रहेगी। फ्री फ्लोट भारत की मुद्रा बिना किसी निश्चित नियंत्रण के रहा है।

उज्ज्वल भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत

आत्मनिर्भरता राष्ट्र को मजबूत बनाने की कुंजी है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार के अवसर पैदा करने, उद्यमियों को बढ़ाने, वैश्विक बाजारों का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कौशल और ज्ञान का निर्माण करके राष्ट्र को लाभ होता है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, और हम पहले से ही राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में इसके परिणाम देख रहे हैं। सरकारों, उद्योगपतियों और समाज को सेमीकंडक्टर, रक्षा, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि उपज, खाद्य प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल दुनिया और पर्यावरण प्रबंधन सहित हर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना हासिल की जानी चाहिए। आत्मनिर्भरता वैश्विक आर्थिक युद्ध का समाधान है।

टिप्पणियाँ