अंतरिक्ष में भारत की यह ऊंची उड़ान ‘स्पेडेक्स मिशन’ देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें अंतरिक्ष यानों द्वारा डॉकिंग प्रौद्योगिकी में भारत की विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का लक्ष्य ऐतिहासिक अंतरिक्ष डॉकिंग उपलब्धि प्राप्त करना है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को उजागर करेगा और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। डॉकिंग तकनीक चंद्रयान-4 जैसे दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे अंतरिक्ष में दो उपग्रहों की डॉकिंग करना यानी उन्हें जोड़ने अथवा उनके विलय की दुर्लभ उपलब्धि भारत को हासिल होगी। इस परियोजना का नाम स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (स्पेडेक्स) रखा गया है। इस मिशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्वदेशी तकनीक को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है।

इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन

विज्ञान संचार विशेषज्ञ

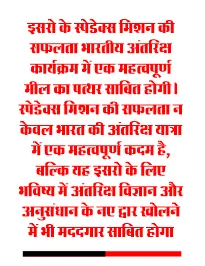

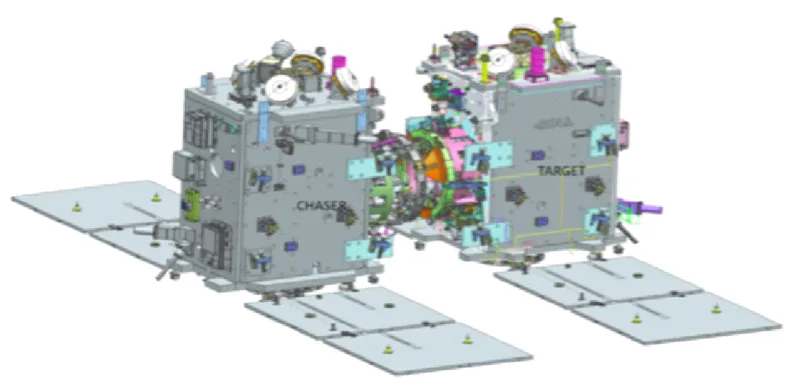

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसम्बर, 2024 की रात 10 बजे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी60) रॉकेट ने दो छोटे अंतरिक्षयानों ‘चेजर’ और ‘टारगेट’ के साथ सफल उड़ान भरी। दोनों अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक अलग हो गए। चेजर ओर टारगेट को कक्षा में स्थापित कर दिया गया। स्पैडेक्स मिशन पूरा होने के साथ ही भारत को डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला विश्व का चौथा देश बनने का गौरव प्राप्त होगा। इस समय दुनिया में केवल तीन देश अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में डॉक करने में सक्षम हैं।

मिशन की शुरुआत और तकनीकी पहलू

डॉकिंग और अनडॉकिंग से तात्पर्य है— दो अंतरिक्ष यानों का आपस में जुड़ना और फिर अलग होना। इस प्रक्रिया में यानों को इस तरह जोड़ा और अलग किया जाता है कि वे एक दूसरे से बिना टकराए आपस में जुड़ जाएं या अलग हो जाएं। डॉकिंग के दौरान, अंतरिक्ष यान रडार और एंटेना का उपयोग करके एक दूसरे के पास आते हैं, और उनकी दूरी धीरे-धीरे कम की जाती है। चेजर और टारगेट के बीच की दूरी पहले 20 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, उसके बाद डेढ़ किलोमीटर और अंत में 500 मीटर तक घटाई जाती है। जब दोनों यान तीन मीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं, तब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

इस प्रक्रिया के दौरान, जब चेजर और टारगेट के बीच की दूरी 500 मीटर तक पहुंचती है, तो डॉकिंग की तैयारी पूरी हो जाती है। इसके बाद, दोनों यान एक दूसरे से जुड़ते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को धरती से नियंत्रित किया जाता है।

क्या होगा मिशन

स्पेडेक्स मिशन में अंतरिक्ष के लगभग शून्य में इसरो 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा कर रहे दो अंतरिक्षयानों, टारगेट और चेजर को जोड़ने और फिर अलग करने की अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया का परीक्षण किया जाएगा। पीएसएलवी-सी60 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए दोनों यान 470 किमी की कक्षा में प्रवेश करेंगे, और इन दोनों यानों के बीच प्राथमिक अंतरिक्ष यान को एक छोटा सापेक्ष वेग प्राप्त होगा। इसके बाद, टारगेट यान चेसर यान से लगभग 10-20 किमी की दूरी बना लेगा। इस स्थिति में, दोनों यान एक ही कक्षा में एक जैसे वेग के साथ होंगे। इस मिशन में दोनों यानों का वजन 220 किलोग्राम है, और वे एक दूसरे के पास आकर डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। डॉकिंग के बाद, दोनों यानों के बीच विद्युत शक्ति का स्थानांतरण किया जाएगा, और फिर अनडॉकिंग के बाद दोनों यान अपने-अपने पेलोड को संचालित करेंगे। इस मिशन का अनुमानित जीवनकाल लगभग दो साल होगा।

वैज्ञानिक प्रयोगों का नया अध्याय

इसरो के स्पेडेक्स मिशन के साथ पीएसएलवी-सी60 रॉकेट का उपयोग करने से वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे प्रयोगों का महत्व बढ़ जाता है। स्पेडेक्स मिशन में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पीएसएलवी-सी 60 रॉकेट के चौथे चरण पीओईएम-4 या पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल माड्यूल-4) का उपयोग किया गया है। पीएसएलवी-सी60 एक चार चरणों वाला रॉकेट है, जिसके चौथे चरण को (जिसे पहले अंतरिक्ष में कचरा माना जाता था) अब प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अंतरिक्ष में मलबे की समस्या से निपटने के लिए इसरो ने पीओईएम-4 के तहत प्रयोग किए हैं। इस मिशन के तहत किए गए प्रयोगों का उपयोग अंतरिक्ष कचरे (स्पेस डेब्रीस) के समाधान में भी किया जाएगा। स्पेडेक्स मिशन भविष्य में अंतरिक्ष कचरे को नियंत्रित करने में मदद करेगा और इसे हटाने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इन प्रयोगों के परिणाम से इसरो को न केवल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि अंतरिक्ष में विभिन्न यांत्रिक प्रणालियां किस प्रकार कार्य करती हैं और उनका एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है।

अंतरिक्ष में खुले खेती के द्वार

स्पेडेक्स मिशन के साथ वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे गए थे। उन्हें इन बीजों को अंकुरित करने में सफलता मिली। बीज में पत्तियां आने से इसरो ने पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर आर्बिटल प्लांट स्टडीज के जरिए अंतरिक्ष में पौधे उगाने में सफलता हासिल कर ली है। इस मॉड्यूल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्मित किया गया है। लोबिया को प्रयोग के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह तेजी से अंकुरित होता है। इसमें सहनशीलता और पोषण भी ज्यादा होता है। इस मिशन में पालक के बीजों के विकास का अध्ययन और बीजों के विकास से जुड़े अन्य तकनीकी प्रयोग भी शामिल हैं जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पौधे अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में कैसे विकसित होते हैं।

स्पेडेक्स मिशन के साथ वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लोबिया के बीज भेजे गए थे। उन्हें इन बीजों को अंकुरित करने में सफलता मिली। बीज में पत्तियां आने से इसरो ने पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर आर्बिटल प्लांट स्टडीज के जरिए अंतरिक्ष में पौधे उगाने में सफलता हासिल कर ली है। इस मॉड्यूल को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्मित किया गया है। लोबिया को प्रयोग के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह तेजी से अंकुरित होता है। इसमें सहनशीलता और पोषण भी ज्यादा होता है। इस मिशन में पालक के बीजों के विकास का अध्ययन और बीजों के विकास से जुड़े अन्य तकनीकी प्रयोग भी शामिल हैं जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पौधे अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में कैसे विकसित होते हैं।

स्पेडेक्स के साथ शोध कार्यों के लिए 24 पेलोड अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जिनमें से 14 पेलोड इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं से और 10 पेलोड विभिन्न विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स से संबंधित हैं। इनमें से एक पेलोड है एमिटी प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इन स्पेस पेलोड, जो यह शोध करेगा कि एक पौधे की कोशिकाएं अंतरिक्ष में कैसे बढ़ती हैं। इस शोध के तहत अंतरिक्ष और पृथ्वी पर एक ही समय में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग में पालक की कोशिकाओं को एल.ई.डी. लाइट्स और जेल के जरिए सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व जैसी अहम चीजें दी जाएंगी। एक कैमरा पौधे की कोशिका के रंग और वृद्धि को रिकॉर्ड करेगा। अगर कोशिका का रंग बदलता है तो प्रयोग असफल हो जाएगा। लोबिया में अंकुरण से पालक पर होने वाले शोध के सफल होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इस तकनीक का उपयोग अंतरिक्ष में पौधों के विकास और जीवन चक्र पर प्रभाव को समझने के लिए किया जाएगा, जो भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि इन प्रयोगों में सफलता मिलती है तो अंतरिक्ष और पृथ्वी पर कृषि तकनीकों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं, जैसे मंगल ग्रह मिशन के दौरान पौधे उगाने की संभावना और मजबूत होगी।

क्या है डॉकिंग और अनडॉकिंग?

स्पैडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में दो यानों को जोड़ने और फिर अलग करने की प्रक्रिया का परीक्षण करना है। एक अंतरिक्षयान से दूसरे अंतरिक्षयान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े दो अंतरिक्षयानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। इस तकनीक की आवश्यकता तब होती है जब अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के दौरान या चंद्रयान जैसे मिशनों में विभिन्न उपकरणों या मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़ने या अलग करने की जरूरत हो। इस मिशन की सफलता इसरो के आगामी अंतरिक्ष मिशनों, जैसे चंद्रयान-4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण, और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा, डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी किया जाएगा।

भविष्य के मिशन

स्पेडेक्स मिशन की सफलता इसरो के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2035 में जब भारत अपना अंतरिक्ष में केन्द्र स्थापित करेगा, तो इस तकनीक का उपयोग अंतरिक्ष में विभिन्न मॉड्यूल्स को जोड़ने के लिए किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष केन्द्र के लिए अलग-अलग कक्षीय प्लेटफार्मों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और यही तकनीक इसमें काम आएगी। इसके अलावा, चंद्रयान-4 मिशन, जो चांद से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने का लक्ष्य रखता है, में भी यही डॉकिंग तकनीक इस्तेमाल होगी।

2025 में व्योममित्र नामक महिला रोबोट गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री जैसे कार्य करेगी। 2026 में पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन शुरू होगा, जिसमें यह अध्ययन उपयोगी होगा। जब 2047 में चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतरेगा, उस समय भी इस तकनीक की आवश्यकता होगी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने और वापस लाने के लिए डॉकिंग प्रक्रिया की जरूरत होगी। यह तकनीकी स्वायत्तता भारत के अंतरिक्ष मिशनों को और भी सक्षम बनाएगी।

इसरो का अंतरिक्ष स्टेशन भविष्य में एक महत्वपूर्ण शोध और प्रयोगशाला केंद्र के रूप में कार्य करेगा। स्पेडेक्स मिशन के माध्यम से डॉकिंग तकनीक को परिष्कृत करने से यह सुनिश्चित होगा कि विभिन्न यानों के बीच सुरक्षा, डेटा और सामग्री का आदान-प्रदान आसानी से हो सके। इसके अलावा, अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों और अन्य संसाधनों की आपूर्ति भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

स्पेडेक्स मिशन का उद्देश्य केवल तकनीकी परीक्षण नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि इसरो के वैज्ञानिक भविष्य में अंतरिक्ष में दीर्घकालिक जीवन, अनुसंधान और प्रयोगों को कैसे संचालित कर सकते हैं। इस तकनीक के माध्यम से, भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अपने शोध और प्रयोगों को बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकेंगे, और यह अंतरिक्ष स्टेशन को एक वास्तविक प्रयोगशाला में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का योगदान साल 2023 में 8.4 अरब डॉलर था और इसके वर्ष 2033 तक 44 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। अकेले 2023 में इस क्षेत्र में निवेश 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिससे भारत अंतरिक्ष क्षमताओं में वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र बन गया है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में उभरा है। विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से अर्जित 220 मिलियन यूरो में से 187 मिलियन यूरो – यानी कुल राशि का 85 प्रतिशत पिछले आठ वर्ष में अर्जित किया गया। इसरो की सेवाओं से लाभान्वित होने वाले देशों में अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि शामिल हैं।

इसरो के स्पेडेक्स मिशन की सफलता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में मील का पत्थर साबित होगी। स्पेडेक्स मिशन न केवल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह इसरो के लिए भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के नए द्वार खोलने में भी मददगार साबित होगा।

टिप्पणियाँ