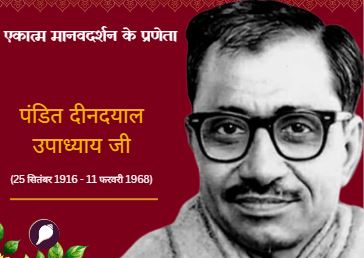

सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिश्रम और पुरुषार्थ का पर्याय था। वह कुशल संगठक एवं मौलिक चिंतक थे। सामाजिक सरोकार एवं संवेदना उनके संस्कारों में रची-बसी थी। एक राजनेता होते हुए भी उन्होंने जीवन और जगत के सभी पक्षों एवं प्रश्नों पर गहन चिंतन किया और उसका युगानुकूल चित्र खींचने और उत्तर देने का सार्थक प्रयास भी। और इस नाते वे एक राजनेता से अधिक राष्ट्र-ऋषि थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस भिन्न एवं विशिष्ट वैचारिक अधिष्ठान और मज़बूत सांगठनिक आधार पर खड़े और टिके रहने का दावा करती है, उसके वास्तविक शिल्पी और प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही थे। वह ऐसे राजनेता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, जिन्होंने न केवल स्वयं भारत को भारत के दृष्टिकोण से जानने-समझने-देखने की दृष्टि विकसित की, अपितु बहुतेरों को भी वैसी ही दृष्टि प्रदान की। भारत की चिति (आत्मा) एवं प्रकृति के मौलिक एवं सूक्ष्म द्रष्टा थे- पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वे सही अर्थों में व्यष्टि एवं समष्टि के शाश्वत सत्य एवं उनके पारस्परिक संबंधों को समझ पाए थे। उस समझ को विकसित करने में उन्होंने सनातन संस्कृति के सदियों के अनुभव का विशद अध्ययन एवं साक्षात्कार किया।

स्वतंत्र भारत में भी ऐसे राजनीतिक नेतृत्व एवं दलों की कमी नहीं रही, जिनका दर्शन पश्चिम-प्रेरित रहा या जो भारत और इंडिया का फ़र्क नहीं जानते रहे और यदि जानते भी रहे तो उनका हित दोनों के अंतर को बनाए रखने में ही सधता रहा। वे भारत की समस्याओं का अध्ययन-अवलोकन पश्चिम के दृष्टिकोण से ही करते रहे। उन्होंने भारत और उसकी समस्याओं को खंड-खंड करके देखा, इस विखंडनवादी दृष्टिकोण के कारण ही वे भावी भारत का समग्र चित्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। और कदाचित इसी कारण वे यहाँ की समस्याओं को गहराई से समझने एवं उसका समाधान दे पाने में भी सफल नहीं हो पाए। दीनदयाल जी का मानना था कि चाहे वह पूँजीवाद हो या साम्यवाद, समाजवाद हो या व्यक्तिवाद, इन सभी दर्शनों की अपनी-अपनी कुछ सीमाएँ-लघुताएँ हैं। क्योंकि ये वाद के संकीर्ण-संकुचित दायरे में आबद्ध रही हैं, इनकी जड़ें विदेशी हैं और इन सबने भिन्न-भिन्न सभ्यताओं के मूल में स्थित – मनुष्य का चिंतन-विश्लेषण टुकड़ों में किया है। और जब तक मनुष्य का समग्रता एवं संपूर्णता से चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी समस्याओं का भी संपूर्ण-समग्र समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

इसलिए उन्होंने मनुष्य का समग्र चिंतन करते हुए जिस दर्शन का प्रवर्त्तन किया, उसे पहले ‘समन्वयकारी मानववाद’ और बाद में ‘एकात्म मानववाद’ नाम दिया। चूँकि वाद की अवधारणा भारतीय मन एवं सनातन संस्कृति के अनुकूल नहीं, इसलिए आगे चलकर इसे ‘एकात्म मानव दर्शन’ कहा गया। उनका कहना था कि पश्चिमी जगत व दर्शन जीवन के सभी क्रियाकलापों के केंद्र में ‘अस्तित्व के लिए संघर्ष’ (स्ट्रगल फ़ॉर द एग्जिस्टेंस), ‘शक्तिशाली का ही अस्तित्व’ (सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट) ‘प्रकृति का शोषण’ (एक्सपलॉयटेशन ऑफ द नेचर) और ‘वैयक्तिक अधिकार’ (इंडिविजुअल राइट्स) को सर्वोपरि मानता आया है। जबकि दीनदयाल जी के मतानुसार अस्तित्व के लिए संघर्ष से अधिक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।

भारत की सनातन संस्कृति सर्वत्र सहयोग एवं सामंजस्य देखती आई है। उनका मानना है कि संपूर्ण जगत में जो संघर्ष एवं कोलाहल दिखाई देता है, वह मनुष्य की भेद-बुद्धि का परिणाम है। उनके अनुसार भारतीय जीवन-दृष्टि केवल शक्तिशाली के अस्तित्व की रक्षा में नहीं, अपितु सबके अस्तित्व की रक्षा में जीवन और जगत का कल्याण देखती है। इसीलिए यहाँ के चिंतन में सबसे पूर्व बाल-वृद्ध, अशक्त एवं दुर्बल की चिंता की गई है, न कि शक्तिशाली की। यहाँ प्रकृति को दासी या भोग्या नहीं, अपितु जीवन प्रदायिनी शक्ति या पालन-पोषण करने वाली जननी माना गया है। वैयक्तिक अधिकार से पूर्व भारत वर्ष में कर्तव्यों के पालन की परंपरा रही है। व्यक्ति परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में परिवार उसके अधिकारों की रक्षा करता है। परिवार समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में समाज उसके अधिकारों की रक्षा करता है।

समाज राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में राष्ट्र उसके अधिकारों की रक्षा करता है और राष्ट्र विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बदले में विश्व उसके अधिकारों की रक्षा करता है। इस प्रकार व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से परमेष्टि तक संपूर्ण मानव-जाति अन्योन्याश्रित भाव से एक-दूसरे से जुड़ी है, एक-दूसरे पर निर्भर है। कोई किसी से विलग नहीं, कोई किसी से निरपेक्ष, स्वतंत्र या पृथक नहीं। संपूर्ण चराचर में व्याप्त उस एक ही सत्य या परम तत्त्व को पाने और देखने का दूसरा नाम ही एकात्म मानव दर्शन है। दरअसल एकात्म मानव दर्शन भारत की सनातन संस्कृति एवं सदियों से चली आ रही चिरंतन जीवन-पद्धत्ति की युगीन व्याख्या है। परस्पर सहयोग की भावना एवं ऊपरी भेदभाव से इतर कहीं गहरे में आंतरिक एवं तात्त्विक तौर पर एक -दूसरे से जुड़े होने के इस एकात्म भाव के कारण ही यह दर्शन वर्चस्ववादी, विस्तारवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों एवं महत्ववाकांक्षाओं पर विराम लगा विश्व-बंधुत्व की भावना को सच्चे एवं वास्तविक अर्थों में साकार करता है।

पश्चिम ने मनुष्य को केवल शरीर तक सीमित करके देखा। कतिपय चिंतक मन और बुद्धि तक स्थूल रूप से पहुँचे अवश्य, पर वे आत्मा तक नहीं पहुँच सके। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं, अपितु शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्चय है। वह समान रूप से इन सबके सुखी होने पर ही सुख की गहरी एवं स्थाई अनुभूति कर सकता है। उसके कार्यों की प्रेरणा एवं जीवन के लक्ष्य को केवल भौतिक एवं ऐंद्रिक सुखों तक समेट देना उसकी सूक्ष्म एवं विराट चेतना को बहुत कम करके आँकना होगा। संसार की सभी महानतम उपलब्धियों के पीछे कोई-न-कोई महान प्रेरणा या ध्येयनिष्ठा काम करती आई है।

व्यक्ति-मन में किसी एक क्षण की कौंध या संवेदना सामाजिक-जीवन में युगांतकारी बदलाव के कारण बनती है। विचारणीय है कि चाहे वह भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद का संघर्ष, बलिदान एवं उत्सर्ग हो; चाहे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी का साहस, शौर्य एवं पराक्रम हो; चाहे महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता का सेवा, त्याग एवं वैराग्य हो – क्या इन सबके पीछे की दृष्टि एवं प्रेरणा भौतिक या स्वकेंद्रित थी? मार्क्स की परिभाषा के अनुसार उन्हें रोटी-कपड़ा-मकान तीनों उपलब्ध थे? फिर क्यों उन्होंने ऐसा काँटों भरा संघर्षपूर्ण पथ चुना? किसी महानतम प्रेरणा, शपथ युक्त संकल्प या देवदुर्लभ ध्येयनिष्ठा को सीमित संदर्भों में देखना-दिखाना उनके साथ सरासर अन्याय करना है। बल्कि आम आदमी के अनथक परिश्रम-पुरुषार्थ, भाग-दौड़, चाक-चिक्य के पीछे भी परिवार के सुख का प्रयोजन पहले आता है और अपने सुख का बाद में।

बहेलिए के बाणों से बिद्ध क्रौंच पक्षी के करुण क्रंदन से व्यथित एवं द्रवित महर्षि बाल्मीकि के मुख से फूटी सहज काव्यधारा के पीछे कौन-सी प्रेरणा काम कर रही थी? क्या उसका कोई भौतिक-लौकिक कारण ढूँढा जा सकता है? उसे विद्वतजन जो भी नाम दें, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु है, जिसे देखने-समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए। आत्मा की दृष्टि चाहिए। ‘आत्मवत सर्वभूतेषु’ का यह भाव ही दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन का मूल मंत्र है। सबमें एक और एक में सबको देखना ही सनातन का परम लक्ष्य है। यही दीनदयाल जी के चिंतन का भी आधार था। इसीलिए वे गाँधी के ‘सर्वोदय’ से आगे ‘अंत्योदय’ की बात कर पाए। विकास की दृष्टि से हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उनके आर्थिक चिंतन का केंद्रबिंदु था। उसके विकास में वे समाज एवं राष्ट्र का वास्तविक विकास देखते हैं।

वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ चतुष्ट्य में से किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। किसी को कमतर नहीं आँकते। उनका दर्शन काल्पनिक एवं वायवीय नहीं, यथार्थपरक एवं व्यावहारिक है। हिंसा, कलह एवं आतंक से पीड़ित मानवता के लिए उनका दर्शन एक वैश्विक वरदान है, समाधनपरक उपचार है। विभिन्न राजनीतिक दलों, कार्यकर्त्ताओं, नेताओं के लिए उनका व्यक्तित्व एक ऐसा दर्पण है, जिसमें देखकर-झाँककर वे अपना-अपना आकलन कर सकते हैं। बल्कि साधनों के पीछे भागते एवं भव्यता के आडंबर रचते – सभी दलों, नेताओं एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को वे सचेत एवं आगाह से करते प्रतीत होते हैं कि ‘‘प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा एवं सत्ता भी – साधनों से नहीं, साधना से मिलती है।”

(लेखक शिक्षाविद एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

टिप्पणियाँ