अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में (जो कुछ चुनिंदा देशों के पास थी) इस उपलब्धि से विश्व में जहां भारत की साख बढ़ी, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। के लिए चंद्र की सतह से 100 किमी. की ऊंचाई से परिक्रमा कर रहा था।

चंद्रयान-1

पृथ्वी की कक्षा से बाहर भारत का यह पहला सफल अंतरिक्ष अभियान था। इसका उद्देश्य केवल चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए इसके वातावरण और सतह पर रासायनिक तत्वों, खनिजों और फोटो-भूगर्भिक मानचित्रण करना था। इसके द्वारा भेजे गए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों से न केवल चंद्रमा के रहस्यों को जानने में मदद मिली, बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों को नई जानकारियां भी मिलीं। चंद्रयान-1 को 2 वर्ष तक काम करना था, लेकिन 8 महीने में ही इसने अभियान के अधिकांश लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में (जो कुछ चुनिंदा देशों के पास थी) इस उपलब्धि से विश्व में जहां भारत की साख बढ़ी, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास भी बढ़ा। के लिए चंद्र की सतह से 100 किमी. की ऊंचाई से परिक्रमा कर रहा था। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए थे। लेकिन यान से संपर्क टूटने के बाद मिशन खत्म हो गया। 2017 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे फिर से ढूंढ लिया था। नासा के अनुसर, चंद्रयान-1 अब भी चंद्रमा की सतह से 200 किमी ऊपर चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है।

- 2003 में वाजपेयी सरकार ने इसरो के चंद्र अभियान को मंजूरी दी

- 22 अक्तूबर, 2008 को 1380 किग्रा वजनी चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण

- पीएसएलवी-सी11 रॉकेट के जरिये श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया

- 27 अक्तूबर को चंद्रमा के पास पहुंचा, 1,000 किमी दूर से परिक्रमा की

- 12 नवंबर से 100 किमी दूर से हर 2 घंटे में चंद्रमा की परिक्रमा शुरू की

- 19 मई, 2009 में कक्षा का दायरा 100 से बढ़ाकर 200 किमी किया गया

- 3,400 से अधिक परिक्रमाएं कीं, 29 अगस्त को यान से संपर्क टूटा, मिशन खत्म

- 2.5 गुना सस्ता था चीन के मून मिशन से, महज 386 करोड़ रुपये आई लागत

उद्देश्य

- चंद्रमा की सतह पर जल, बर्फ, खनिजों व रासायनिक तत्वों का पता लगाना

- चंद्रमा के उत्तरी-दक्षिणी, दोनों ध्रुवों का त्रि-आयामी मानचित्र तैयार करना

- चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना,

- चंद्रमा पर मौजूद चट्टान व मिट्टी किन तत्वों से बनी है, इसका पता लगाना

- चंद्रमा की सतह का घनत्व व उसमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करना

- चंद्रमा के आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉन की मात्रा का अध्ययन करना

- के्रटर, पहाड़ों की संरचना, ध्रुवों के पास की तापीय गुणों का अध्ययन करना

क्या मिला?

चंद्रमा पर लगभग 1.7 किमी लंबी और 120 मी. चौड़ी एक क्षैतिज गुफा (लावा क्यूब) जैसी संरचना खोजी। 312 दिन तक काम किया और चंद्रमा की सतह की 70,000 से अधिक तस्वीरें भेजीं। चंद्रमा के धु्रवीय क्षेत्र के स्थायी अंधेरे व ठंडे हिस्से में बर्फ, पहाड़ों व क्रेटर की तस्वीरें भी भेजीं। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर मौजूद रासायनिक तत्वों, खनिजों व पानी की उपस्थिति के गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों भेजे, जिसके अध्ययन के बाद चंद्रमा पर बर्फ होने की पुष्टि हुई।

चंद्रयान-2

यह पूरी तरह से स्वदेशी और चंद्रयान-1 का उन्नत संस्करण था। इस मिशन के तहत पहली बार इसरो ने चंद्रमा पर आर्बिटर, रोवर और लून लैंडर भेजा था। इसमें 13 पे-लोड थे, जिनमें 8 आर्बिटर में, 3 लैंडर और 2 रोवर में थे। आर्बिटर से लैंडर अलग होकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर ‘प्रज्ञान’ तैनात करता, जो लैंडर के आसपास रह कर 14 दिन तक तस्वीरें लेता, जबकि आर्बिटर एक वर्ष चंद्रमा की परिक्रमा करता। यान का वजन लगभग 600 किलो बढ़ाया गया था ताकि लैंडर से रोवर के उतरने के बाद बाहरी हिस्सा हिले नहीं। लैंडर का नाम इसरो के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर ‘विक्रम’ रखा गया था। चंद्रयान-1 की तरह चंद्रयान-2 भी चंद्रमा से 100 किमी. दूर से उसकी परिक्रमा करता, जबकि रोवर सतह पर घूम कर तस्वीरें लेता और मिट्टी का अध्ययन करता। लेकिन लैंडिंग से लगभग लगभग 2.1 किमी की दूरी पर यह अपने निर्दिष्ट पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ इसका संपर्क टूट गया। 8 सितंबर, 2019 को आर्बिटर द्वारा लिए गए थर्मल इमेज से लैंडर का पता चल गया, लेकिन चंद्रयान से संपर्क नहीं हो सका और इसरो का महत्वाकांक्षी अभियान विफल हो गया। यह अंतरिक्ष यान इस समय धरती के निकटतम बिंदु 169.7 किमी और धरती से दूरस्थ बिंदु 45,475 किमी पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।

- 15 जुलाई, 2019 को प्रक्षेपण होना था, पर तकनीकी खराबी के कारण इसे रोकना पड़ा

- 22 जुलाई, 2019 को भारत के ‘बाहुबली रॉकेट’ जीएसएलवी-मार्क-ककक से छोड़ा गया

- 978 करोड़ रुपये आई कुल लागत, 603 करोड़ मिशन पर व 375 करोड़ प्रक्षेपण पर

- 3,877 किलो था वजन (आर्बिटर-2379 किलो, लैंडर-1471 किलो, रोवर-27 किलो)

- 40 दिन बाद चांद पर उतरता, इसमें आर्बिटर में 8, लैंडर में 4 तथा रोवर में 2 पे-लोड थे उद्देश्य

- चंद्र की सतह का नक्शा तैयार करना ताकि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के अस्तित्व और विकास का पता लगाया जा सके।

- यूरेनियम, थोरियम के अलावा हीलियम, मैग्नीशियम, एल्युमीनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम की खोज करना।

- सूर्य की किरणों में मौजूद सोलर रेडिएशन की तीव्रता मापना व चंद्रमा की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना।

- सतह पर चट्टान या गड्ढे को पहचानना ताकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो।

- चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना, दक्षिणी ध्रुव पर खनिज, ध्रुवीय क्षेत्र के गड्ढों में बर्फ के रूप में जमा पानी का पता लगाना।

- लैंड रोवर और प्रोव द्वारा भेजे गए आंकड़ों से चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण करना।

- चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना और उसका त्रि-आयामी मानचित्र तैयार करने में मदद करना।

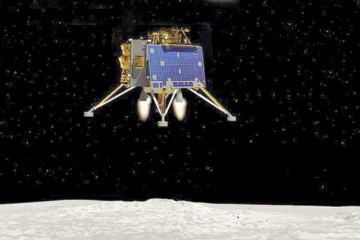

चंद्रयान-3

इसरो का यह तीसरा चंद्र अभियान है। दूसरी बार चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश है। 23 या 24 अगस्त को यह दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। किसी कारणवश इन दो तारीखों पर लैंडिंग संभव नहीं हुआ, तो सितंबर में एक प्रयास किया जाएगा। यदि मिशन सफल रहा तो भारत स्वदेश निर्मित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिण दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला विश्व का पहला तथा अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर नियंत्रित रोबोट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसमें स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है। इसमें चंद्रयान-2 की तरह ही लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) हैं, लेकिन आर्बिटर नहीं है। लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार लैंडिंग स्थल या वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तक जा सके। चंद्रयान-2 में दो सौर पैनल थे, जबकि चंद्रयान-3 में चारों तरफ सौर पैनल लगे हैं। साथ ही, लैंडर की गति की निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए यान में अतिरिक्त नेविगेशनल एवं मार्गदर्शन उपकरण लगाए गए हैं। यान के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है, जिसे स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री आफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ कहा जाता है। इसका उद्देश्य परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की खोज करना है।

- 14 जुलाई, 2023 को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण

- चंद्रयान-3 को ‘फैट बॉय’ एलवीएम-एम4 रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया गया

- 3,900 किलो (लगभग) वजन (प्रोपल्शन मॉड्यूल-2148 किलो, लैंडर-1752 किलो, रोवर-26 किलो)

- 42 दिन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का है अनुमान

- 615 करोड़ रुपये की आई है लागत, जो चंद्रयान-2 की तुलना में 30% कम है

उद्देश्य

- चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग करना।

- रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन व प्रदर्शन करना।

- चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना।

- यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना।

- चंद्रमा पर रासायनिक व प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि का परीक्षण करना।

- चंद्रमा के पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं व वहां आने वाले भूकंपों का अध्ययन करना।

- सतह के तापीय गुण, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव का अध्ययन करना।

- पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी को मापना।

टिप्पणियाँ