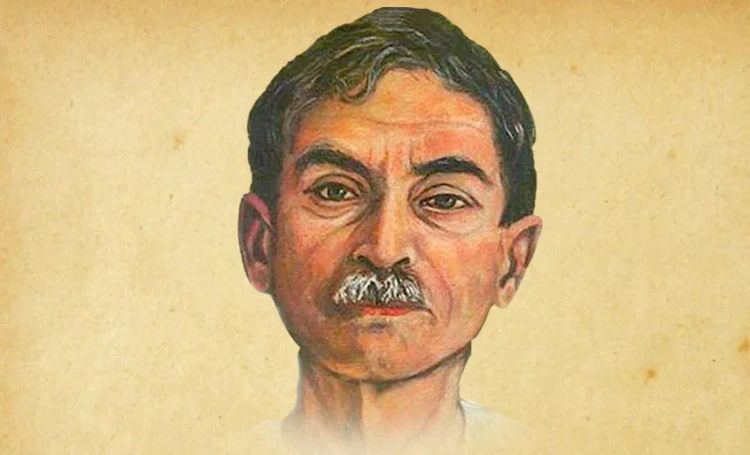

कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व का गहन अध्येता माना जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। प्रेमचंद के जीवन, साहित्य, विचार तथा उनकी पांडुलिपियों के अध्ययन, अनुसंधान और आलोचना एवं उनकी सैकड़ों पृष्ठों की अज्ञात सामग्री को खोजकर उन्हें राजनीतिक वादों की जकड़बंदी से मुक्त कर उनकी राष्टवादी समग्र मूर्ति के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं डॉ. कमल किशोर गोयनका। उनकी प्रेमचंद पर 30 तथा अन्य हिंदी लेखकों पर 27 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शरद चन्द्र पर श्रम और निष्ठापूर्वक कार्य करने वाले विष्णु प्रभाकर ने स्वयं कहा, ‘डॉ. गोयनका ने प्रेमचंद पर जितना कार्य किया है, वैसा संभवत: किसी शोधकर्ता ने किसी लेखक पर नहीं किया होगा।’ डॉ. कमल किशोर गोयनका से सतीश पेडणेकर ने प्रेमचंद के साहित्य-नवनीत पर विस्तृत बातचीत की थी। ये अंश पांचजन्य पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। प्रस्तुत हैं उसी बातचीत के संपादित अंश

आप लगभग 50 साल से प्रेमचंद पर काम कर रहे हैं। आपने प्रेमचंद पर लगभग 30 किताबें लिखी हैं। प्रेमचंद में आपकी दिलचस्पी कैसे जगी?

मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सन 1961 में एमए किया। फिर पीएचडी के लिए विषय तय होना था। डॉ. नगेन्द्र उस जमाने में विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मुंशी प्रेमचंद पर काम करना है। तब मैंने प्रेमचंद पर अपना पीएचडी का काम शुरू किया। मेरा विषय था- प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्पविधान। यह एक नया विषय था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या पीएचडी करने के बाद आगे अध्ययन समाप्त हो जाता है। मुझे लगा कि इस पर आगे और काम करना चाहिए। मैंने मुंशी प्रेमचंद विश्वकोश के नाम से एक योजना बनाई 4-5 खंडों की। उसका प्रारूप बनाया। हौज खास में प्रेमचंद के बड़े बेटे रहते थे श्रीपत राय। मैं उनसे मिला। अपना परिचय दिया। मैंने कहा, प्रेमचंद पर पीएचडी के बाद यह मैं इस पर काम करना चाहता हूं। उन्होंने रूपरेखा देखने के बाद कहा कि यह बहुत अच्छा काम है। तुम इसको करो और मैं तुम्हें अपना सहयोग देता हूं। वह मेरा शुरुआती दौर था। उनके अनुमोदन से मुझे शक्ति मिली और बाद में मैंने प्रेमचंद विश्वकोश तैयार किया। तब तक मेरी बहुत-सी रचनाएं अखबारों में छपने लगीं थीं। यह प्रचार हो चुका था कि गोयनका जो कुछ नया सामने लाने वाले हैं। कम्युनिस्टों ने उसी समय से विरोध करना शुरू कर दिया। 1979 में मलयज नामक एक बहुत बड़े मार्क्सवादी लेखक ने मेरे खिलाफ एक टिप्पणी लिखी। इसी तरह से पहले 1973-74 में ‘आलोचना’ पत्रिका में सुधीश पचौरी ने मेरे खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया की। वामपंथियों ने मान लिया कि गोयनका एक ऐसा तर्क ला रहे हैं जो उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस तरह प्रेमचंद पर मेरा कार्य चलता गया और आज भी मैं उससे जुड़ा हुआ हूं।

आपने प्रेमचंद के कई आयामों पर काम किया है। उनकी रचनाओं को कालक्रम के अनुसार रखने का महत काम आप कैसे कर पाये?

रिसर्च का मतलब ही होता है कि किसी विषय पर निरंतर खोज करते रहें। जब मैं प्रेमचंद विश्वकोश तैयार कर रहा था तब मैंने पूरे देश की यात्रा की थी। मैंने उन दस्तावेजों को खोजने की कोशिश की जो लोगों के पास रखे हुए थे और उनका उपयोग नहीं हुआ था।

कुछ लोग आप के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपकी पुस्तकों से प्रेमचंद की समाज सुधारक की छवि को बड़ा आघात लगा। खासकर, आपने यह भी बताने की कोशिश की कि प्रेमचंद बहुत गरीब नहीं थे। इस पर आपका क्या कहना है?

जिन चीजों पर लोग आपत्ति कर रहे हैं, उसके मूल में सच्चाइयां हैं जो मैंने उजागर की हैं। यह ठीक है कि मैंने यह सिद्ध किया कि प्रेमचंद गरीब नहीं थे। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद गरीबी में पैदा हुए थे। गरीबी में रहे और गरीबी में ही मर गये। यहां तक कि लोगों ने कहा, उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। बात यह है कि आप प्रेमचंद को महिमामंडित क्यों करना चाहते हैं जबकि तथ्य इसके विपरीत हैं। ये सारे प्रमाण उनके पत्रों से निकलते हैं। मैंने कोई नयी खोज नहीं की। जो दस्तावेज दबे हुए थे, उसको सबके सामने रखा है। प्रेमचंद समाज सुधारक थे, इसमें कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन वे अपने जीवन में अपनी बेटी की शादी में दहेज देते हैं तो उनकी सामाजिक मनुष्य के रूप में यह व्यवस्था है। इससे उनका समाज सुधार वाला तथ्य कमजोर नहीं होता। उन्होंने कई बार अपने बेटे को लिखा कि जिंदगी में सभी चीजें आदर्श से नहीं चलतीं, कभी-कभी व्यक्ति को समझौते करने पड़ते हैं। यह जिंदगी का समझौता है, उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता। उनके साहित्य से समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी कल्पना करके देखिए। मेरी मां ने प्रेमचंद पढ़ने के बाद बहुत सारे अनुशासन छोड़ दिये। जो जीवन का सत्य है उसे क्यों छुपाया जाए। मेरा तर्क यही है।

प्रेमचंद की आपकी आलोचना की है कि वह पूरी तरह से दिशा ही बदल देती है। एक वर्ग प्रेमचंद को प्रगतिशील या कम्युनिस्ट मानता रहा था या इस तबके से जुड़ा हुआ लेखक मानता था। आपने उन्हें भारतीयतावादी या हिन्दुत्ववादी लेखक के तौर पर पेश किया। इसकी क्या वजह थी?

जिन लोगों ने उन्हें मार्क्सवादी बनाने की कोशिश की, उन्होंने जो तर्क दिए उनमें कोई बल नहीं है। वे बुनियादी तौर पर उनकी तीन या चार प्रतिशत रचनाओं के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। उनकी 95 प्रतिशत रचनाओं की वे उपेक्षा कर देते हैं। इनमें सबसे बड़ी गलती वामपंथियों ने की है। उनके जो तर्क हैं, उनका कोई आधार ही नहीं है। मैंने उनके तर्कों को खंडित किया है। मेरा यह कहना है कि प्रेमचंद ने जो प्रगतिशील लेखक संघ में उद्घाटन भाषण दिया था उसमें एक भी शब्द मार्क्सवाद से जुड़ा नहीं है। कम्युनिस्टों का कहना है कि उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी, पर प्रेमचंद ने इसकी स्थापना भी नहीं की थी। मार्क्सवादी झूठ बोलते हैं। प्रेमचंद ने केवल अध्यक्षीय भाषण दिया था। उन्होंने इस संस्था की कोई कल्पना नहीं की थी। हां, उन लोगों ने इनसे संपर्क किया था पर ये तो अध्यक्षता करना भी नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने स्वीकार किया और इसमें भाषण दिया। सारे भाषण में वे मनुष्य के संस्कार की बात करते हैं। प्रेमचंद सात-आठ जगह आध्यात्मिक आनंद की बात करते हैं। आध्यात्मिक तृप्ति की बात करते हैं। आध्यात्मिक संतोष की बात करते हैं। अध्यात्म तो मार्क्सवाद में कहीं भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने 1928 में एक लेख लिखा था जो ‘कल्याण’ में छपा था कि- साम्यवाद पूंजीवाद से भी भयानक है। ‘गोदान’ में जो लिखा था, जिसको हम महाकाव्य मानते हैं उसमें एक पात्र है जो यह कहता है कि रूस में क्या हुआ है। रूस में मिल मालिकों ने ही विद्रोह किया है। रूस के अंदर भी कोई साम्यवाद नहीं है। प्रेमचंद यह बात गोदान में कहते हैं। इस प्रकार मार्क्सवाद ने जो आधार बनाया, वह झूठ है। इसका कोई आधार नहीं है। ये सब पार्टी के आधार पर हुआ। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि मैंने पार्टी का आदेश मिलने के बाद प्रेमचंद की व्याख्या शुरू की। सबकुछ पार्टी से संचालित हो रहा है। और वह कह रहे हैं कि यही असली प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने लिखा है कि मेरे दो उद्देश्य हैं— एक तो मैं स्वराज्य चाहता हूं और दूसरा मैं भारतीय आत्मा की रक्षा करना चाहता हूं। भारतीय आत्मा की रक्षा का जो उनका संकल्प है वह मार्क्सिज्म में कहां है। वह तो भारतीयता का अंग है। भारत की आत्मा क्या है—सत्य है, धर्म है, न्याय है। प्रेमचंद यह बार-बार कहते हैं कि साम्यवाद के आने से सत्य और न्याय नहीं हो पाया। इसलिए रूस के बारे में कहा कि रूस विचारों का साम्राज्य चाहता है। उन्होंने 1934 में यह भी लिखा कि एक दिन ऐसा आएगा कि रूस की जनता अपने शासन से विमुख हो जाएगी और शासन को बदल देगी। और हमने देखा कि 1990 के आसपास रूस का शासन बदल गया। यह प्रेमचंद ने भविष्यवाणी की थी, जिसको वामपंथी देखने को तैयार नहीं हैं। प्रेमचंद की कहानी ‘कैदी’ लेनिन के कॉमरेड पर लिखी गयी। उन्होंने कहा है कि कॉमरेड एक दूसरे को धोखा देते हैं। मैं ऐसे प्रेमचंद को मार्क्सिस्ट कैसे मानूं।

आपकी ही एक किताब में, एक साक्षात्कार में प्रेमचंद ने कहा है कि वे कम्युनिस्ट हैं?

बिल्कुल ठीक है। 1934 की बात है। उन्होंने कहा, ‘मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मेरा कम्युनिज्म रूसी नहीं है। मेरा कम्युनिज्म गांधी का भी नहीं है। मेरा कम्युनिज्म है कि किसानों पर महाजनों का अत्याचार नहीं होना चाहिए।’ यह उनका कम्युनिज्म है। भारतीय दृष्टिकोण वाले भी तो यही चाहते हैं। किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। जब मैं यह कहता हूं कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए तो क्या मैं कम्युनिस्ट हो जाऊंगा? जब हम कहते हैं कि हमारी सारी सृष्टि नारायण की सृष्टि है। जब हम मनुष्य की एकता की बात करते हैं तो हम साम्यवाद की बात स्वीकार क्यों करें। जब हमारा भारतीय दर्शन मनुष्य की एकता की बात करता है। अद्वैतवाद यह कहता है कि सब मनुष्य बराबर हैं। सब ईश्वर की संतान हैं तो मैं इस दर्शन को स्वीकार करूंगा या मार्क्सवादी दर्शन से स्वीकार करूंगा? इसलिए प्रेमचंद में जो भारतीयता है, जो उनके जीवन मूल्य हैं, जो उनके साहित्य में आये हैं वे भारत की सनातन परंपरा से आए हैं। वे मार्क्स से नहीं आए। प्रेमचंद एक भी ऐसा पात्र पैदा नहीं कर पाये जो लेनिन या स्टालिन का रूप हो। हां, उन्होंने ऐसे पात्र बनाए जो गांधी का प्रतिरूप हो सकता हैं। जो धर्म न्याय, सत्य पर चलते हैं। ये पात्र कम्युनिस्ट कैसे हो सकते हैं। इसलिए प्रेमचंद भारतीय आत्मा के महाकथाकार हैं। यही सत्य है।

जनसत्ता में छपे आपके एक लेख की अक्सर चर्चा होती है जिसका शीर्षक था- क्या साम्यवाद से बेहतर है पूंजीवाद।

जनसत्ता ने जो शीर्षक दे दिया उसपर कम्युनिस्टों ने ऐतराज किया कि आपने ऐसा शीर्षक कैसे दे दिया? वह जो शीर्षक दिया गया था वह उसी लेख में से निकला था। इसका मतलब है कि उस सत्य को वह छिपाना चाहते थे। जो शीर्षक था मूल उसको हटाकर संपादक ने अपने हिसाब से शीर्षक दे दिया था। इतना ही अंतर है। पर उससे उसका कथ्य तो नहीं बदल जाता। उस लेख की आत्मा तो नहीं बदल जाती।

लोग अक्सर यह कहते हैं कि उनके विचार चाहे जो भी हों पर साहित्य में इसका असर दिखाई नहीं देता है।

एक लेख है- महाजनी सभ्यता। यह सितंबर 1936 में छपा था। कम्युनिस्ट कहते हैं उनका यह अंतिम लेख है। इसी सत्य को हम मानते हैं, लेकिन उसी अंक में कहानी छपी है, उसका नाम है रहस्य। जो वैचारिक रहस्य है उसको हम वसीयत मानें या उस कहानी को अंतिम माने जो कहानी छपी थी? इसका उत्तर कम्युनिस्टों ने नहीं दिया। जो साहित्य है वही लेखक की अंतिम वसीयत होनी चाहिए। उस ‘रहस्य’ कहानी में प्रेमचंद देवत्व की बात करते हैं। मनुष्य कैसे सेवा के माध्यम से देवत्व तक पहुंचता है। यही कहानी है तो यह कहानी ‘महाजनी सभ्यता’ से कहां मिलती है। जो अंतिम कहानी छपी है उसे हमें वसीयत मानना पड़ेगा। उन्हें आर्थिक चोट लगी तब उन्होंने ‘महाजनी सभ्यता’ लिखी। ‘महाजनी सभ्यता’ की जो मानसिकता है उसे देखना पड़ेगा कि वह कहां से आ रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने ‘रहस्य’ कहानी लिखी क्योंकि उन्हें मनुष्य में देवत्व की तलाश करनी थी। जो हमारा संस्कार है। हम नर में नारायण की कल्पना करते हैं। उसी नर नारायण की कल्पना प्रेमचंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रेमचंद समाज के अमंगल का हरण करना चाहते हैं और मंगल की स्थापना करना चाहते हैं। ये है उनके जीवन का संपूर्ण सार। इससे उनकी संपूर्ण मानसिकता को समझा जा सकता है।

कल्हैयालाल मंंशी और प्रेमचंद क्या दोनों सहयोगी थे?

कन्हैयालाल और गांधी जी के संबंध थे। उसके बाद एक ऐसा विचार आया कि एक पत्रिका निकलनी चाहिए। उस वक्त प्रेमचंद मुंबई में रहते थे। तब कन्हैयालाल से प्रेमचंद जी का मिलना हुआ। उनकी पत्रिका थी हंस, जिसको वह किसी को देना भी चाहते थे, क्योंकि उसमें उनको आर्थिक घाटा हो रहा था। उसके बाद एक हंस लिमिटेड के नाम से संस्था बनायी गयी। उसका कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और प्रेमचंद के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक अखिल भारतीय परिषद नाम की संस्था बनायी गयी। और गांधी जी के संरक्षण में हंस पत्रिका निकाली गयी। इसकी एक पूरी टीम बनायी गयी कि कौन इसका क्या होगा। इसी कारण प्रेमचंद का संबंध मुंशी जी से हुआ और उनके कारण गांधी से हुआ। प्रेमचंद अंत में दुखी आर्थिक तंगी से हुए। हंस पत्रिका में गोविंददास का एक नाटक प्रकाशित हुआ था। उसपर सरकार ने एक हजार रुपए की जमानत मांगी। सरकार ने कहा कि आपने इस तरह की कहानी छापी है इसलिए आप एक हजार रुपए की जमानत जमा करिए। उस पर गांधी ने कहा कि मैं जमानत जमा करके तो हंस नहीं निकालूंगा। गांधी की नीति के कारण हंस छपनी बंद हो गई। फिर यहां से नए प्रेमचंद का उदय हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने तो पत्रिका दी थी, आपने पत्रिका बंद कर दी। प्रेमचंद ने एक हजार रुपए जमा किए और पत्रिका निकाली। तब उन्होंने महाजनी सभ्यता लेख लिखा। इस तरह महाजनी सभ्यता के द्वारा व्यक्त आक्रोश व्यक्तिगत है सामाजिक नहीं है।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिेन्दुत्ववादी विचार के नेता माने जाते थे। दोनों का एक साथ आना वैचारिक था या व्यवसायिक?

नहीं इसमें कोई व्यवसाय तो था नहीं। यह तो देश के लिए था। इसमें पैसा कमाने का कोई दृष्टिकोण था ही नहीं। वैचारिक एकता तो रही ही होगी कि भारतवर्ष के बारे में उनकी चिंता क्या है। प्रेमचंद ने इतिहास पर बहुत-सी कहानियां लिखी हैं। उन्होंने रानी सारंदा, राजा हरदौल, राणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद इत्यादि पर लिखा। 1920 में प्रेमचंद का एक उपन्यास ‘वरदान’ नाम का निकला था। उसकी कहानी ऐसी है जिसमें पुनर्जन्म का उल्लेख है। कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें हिन्दू देवी-देवताओं का उल्लेख है। कृष्ण पर लेख है। रामकथा पर एक पूरी किताब है। इस सारे साहित्य को लोगों ने दबा दिया। उनकी मूल आस्थाएं हिन्दू आस्थाएं हैं। उनकी मूल आस्था भारतीयता है।

प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वे आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने एक विधवा से विवाह किया। प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ तो उसके दूसरे दिन वे आर्य समाज के एक कार्यक्रम में गये थे?

वे आर्यसमाजी तो थे ही इसमें कोई शक नहीं। आर्यसमाजी होने के अलावा वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी भी थे। आर्य समाज को वे लगातार चंदा भी देते थे। हिन्दू धर्म में जो सुधार की बात आई वह आर्य समाज के माध्यम से आयी। प्रेमचंद ने अंधविश्वासों और जड़ताओं का खंडन किया है। उस जमाने में विधवाओं से विवाह करना कोई आसान काम नहीं था। आप ‘यही मेरी मातृभूमि है’ लेख पढ़ें तो पता चलता है कि वे कितने देशप्रेमी थे। ‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन’ पढ़िये। अद्भुत कहानी है। आपके खून में जोश प्रवाहित होने लगेगा। स्वत:बोध बहुत छोटी-सी कहानी है। वह घोड़े की कहानी है। एक तहसीलदार एक घोड़ा खरीदता है जब वह कार्यालय जाते थे तो घोड़े पर बैठकर जाते थे। अंत में प्रेमचंद कहते हैं, जब दूल्हा अपने स्वत्व की रक्षा कर सकता है तो हिन्दुस्थान के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने घोड़े के माध्यम से बता दिया कि अंग्रेजों से तब जीतोगे जब अपने स्वत्व की रक्षा करोगे। यह सत्य भारतीयता का सत्य है। यह भारतीय जीवन का सत्य है। यह भारतीय अस्मिता का सत्य है। यह भारतीय प्राणतत्व का सत्य है। यह सत्य पूरे प्रेमचंद साहित्य में मिलता है। इसको इन्होंने दबा दिया। इसको असली प्रेमचंद ही नहीं माना और कहा कि ये तो भावुकता वाले प्रेमचंद हैं, असली प्रेमचंद तो हैं ही नहीं। ‘कफन’ कहानी को असली प्रेमचंद कहते हैं वे।

साहित्य जगत में कहा जाता है कि पहले प्रेमचंद आदर्शवादी थे। बाद में वे सामाजिक यथार्थवादी हो गये।

यह सबसे बड़ा असत्य है। यह केवल कम्युनिस्टों का बनाया हुआ हिस्सा है। प्रेमचंद का गुणात्मक परिवर्तन होता है। वे गुणात्मक रूप से विकसित होते हैं। आदर्शवाद उनकी नासमझी वाला परिणाम था। सत्य यह है कि प्रेमचंद अंतिम समय तक यथार्थवादी रहे। मैं केवल ‘कफन’ कहानी का एक उदाहरण देता हूं। दोनों बाप-बेटे शराबखाने से निकलकर खाना खाने जाते हैं। जब उसका कुछ अंश बच जाता है तो वे सामने देखते हैं कि भिखारी खड़ा है। वे सारे बचे हुए हिस्से को भिखारी को दे आते हैं। यहां प्रेमचंद कहते हैं कि जीवन में इससे बड़ा सुख कभी मिला ही नहीं था। ये क्या आदर्श नहीं है कि मुझसे भूखा वहां खड़ा है और यदि कुछ अंश बच गया है तो उसे दें? उन्हें इससे बड़ा संतोष कभी नहीं मिला जीवन में। जब वह कहता है कि सारी दुनिया संवेदन शून्य हो गई है, वहां वह झूठ बोलता है। जब वह औरत प्रसव के समय मर जाती है तो गांव की सारी औरतें वहां आती हैं संवेदना प्रकट करने के लिए और दोनों बाप-बेटे सारे गांव वालों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो पैसा आता है। मैंने एक लेख में लिखा है कि ‘कफन’ मौत की नहीं, एक जिंदगी की कहानी है। आप देखिए कि वह कैसे सारे तर्क से शराब पीते हैं। शराब पीते-पीते मस्त होकर बेहोश हो जाते हैं। जैसे, जीवन में इससे बड़ा आनंद कभी मिला ही नहीं था।

वैसे प्रेमचंद जी गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आते हैं तो 1916 से उनकी टिप्पणियां शुरू हो जाती हैं। असहयोग आंदोलन पर भी उन्होंने बहुत कहानियां लिखी हैं 1921 में। आंबेडकर को उन्होंने कहा कि गांधी के साथ आ जाओ। प्रेमचंद ने उस जमाने में आंबेडकर का साथ न देकर गांधी जी का साथ दिया। ‘कर्मभूमि’ उपन्यास तो पूरा अछूतोद्धार पर ही लिखा गया है। प्रेमचंद की दृष्टि पूरी की पूरी उसी तरफ जा रही थी। गांधी जी का सबसे बड़ा प्रारूप ‘रणभूमि’ उपन्यास का सूरदास है। वह गांधी की तरफ से अहिंसक आंदोलन से अपनी जमीन की रक्षा करता है औद्योगिकीकरण से। प्रेमचंद औद्योगिकीकरण के विरोध में थे। गांधीजी गांवों में कुटीर उद्योग लगाना चाहते थे। प्रेमचंद की बहुत सी चेतना गांधी से प्रभावित है। प्रेमचंद में गांधी का दर्शन है, वह कर्म वाला। मुनष्य में कर्म करने की जैसी चेतना विवेकानंद विचार में है, वह पूरी की पूरी प्रेमचंद में दिखायी देती है। प्रेमचंद पर स्वामी दयानंद, विवेकानंद एवं गांधी जी का गहरा प्रभाव था। ये तीनों प्रभाव प्रेमचंद को भारतीयता का दर्शन कराते हैं। मार्क्स का प्रभाव कहीं नहीं दिखता। मार्क्स का तो दो प्रतिशत भी प्रभाव नहीं है।

पर लोग कहते हैं कि बाद में उन्होंने कम्युनिज्म और मार्क्स वगैरह पर काफी लिखा, यहां तक कि उन्होंने स्टॉलिन पर लिखा है?

मेरी जानकारी में नहीं लिखा। उन्होंने यह तो उल्लेख किया है कि प्रचार के कारण वे सत्ता में आये हैं। लेकिन उसके बाद वे लिखते हैं कि रूस भी विचारों का साम्राज्य चाहता है। किसको सत्य मानेंगे? वे ‘गोदान’ में रूस की आलोचना करते हैं। हम स्टालिन की बात को नहीं मानेंगे। अगर आप इसे पूरे क्रम में देखेंगे तो वह मात्र उल्लेख है। उतनी व्याख्या नहीं की जितना लोग कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा युग समाजवाद का युग है। समाजवाद का अर्थ है सारे मुनष्य बराबर हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए, न जाति का, न पंथ का और न अर्थ का। ये तो हम सभी कहते हैं। हां, व्यवस्था कैसी बनती है वह एक अलग बात है।

अभी आपने गांधी और आंबेडकर का उल्लेख किया। सारे वंचित साहित्यकार प्रेमचंद के लगभग विरोधी हैं। इसमें क्या सच्चाई है?

ऐसा नहीं है। इन लोगों ने परोक्ष रूप से बहुत कुछ लिखा है। ‘कफन’ में लिखा है कि जो वंचित मां के पेट में बच्चा है, वह किसी जमींदार का बच्चा है। वह वंचित की स्थिति को बता रहे हैं। एक कहानी ‘घास वाली’ जो एक पिछड़े वर्ग की औरत की कहानी है। उसको एक दिन ठाकुर पकड़ लेता है खेत में। तब वह कहती है कि ठाकुर, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की जो मेरा हाथ पकड़ लिया। अगर मेरा पति तेरी ठकुराइन का हाथ पकड़ लेगा तो तू उसका गला काट देगा न। तू क्या समझता है मेरा पति तेरा गला नहीं काटेगा। यह प्रेमचंद लिख रहे हैं। ‘गोदान’ की एक घटना बताता हूं। एक है सिलिया, उससे होरी का जो बेटा है ब्रह्मदीन, जो ब्राह्मण का बेटा है उससे उसका संबंध है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके माता-पिता कुछ लोगों को इकट्ठा करके ब्राह्मण से मिलते हैं और कहते हैं कि इससे शादी कर ले। उन्होंने बोला, तू इसके साथ सोता है तो इसके साथ शादी क्यों नहीं करेगा। तब वह कहता है कि मैं तो शादी नहीं कर सकता। मैं ब्राह्मण हूं। इसके बाद वह एक हड्डी लेकर आते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं कि अगर तू मुझे ब्राह्मण नहीं बना सकता तो आज हम तुझे ‘वंचित’ वर्ग का बना रहे हैं। यह बात प्रेमचंद जी ने ‘गोदान’ में लिखी है। और यह भी लिखा है कि असली ब्राह्मण वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह प्रेमचंद कर पाये लेकिन कोई वंचित लेखक नहीं कर पाया। वंचित लेखक जो विरोध कर रहे हैं उसका मूल कारण उनका यह मानना है कि जो हमारा स्वयं का अनुभव है वही सत्य है। प्रेमचंद पहले साहित्यकार हैं जिन्होंने वंचितों का उत्थान किया है। ताकत दी उनको लड़ने की। ‘मंदिर’ कहानी के अंदर एक प्रसंग है। एक वंचित औरत अपने बच्चे को लेकर मंदिर आती है और मंदिर के पुजारी से कहती है कि दर्शन करवा दो जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। पूजारी उसे धक्के देकर निकाल देता है। जब सभी लोग रात में सो जाते हैं तब वह एक ईंट लेकर आती है और मंदिर में जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ देती है। प्रेमचंद ने यहां यह किया कि वे मंदिर में भगवान के बंद ताले को तुड़वा देते हैं। प्रेमचंद की कहानी में वंचितों के प्रति ऐसा जोश है जिसको लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते। वह प्रेमचंद को पूरी तरह राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से कहा कि आपके पास इतना बड़ा लेखक है, उसका उपयोग करो। प्रेमचंद जो पिछड़े वर्ग का होकर अनुभव कर सकते थे, वह कायस्थ होकर नहीं कर सकते थे। अब आप इसको क्या कहेंगे। अगर लेखक समस्त वर्गों की अनुभूति नहीं कर सकता तो वह लेखक ही नहीं है।

प्रेमचंद पांथिक कट्टरतावाद के विरोधी थे। यह कितना सही है?

यह सही है, लेकिन वे जितनी कट्टरता से हिन्दू धर्म की आलोचना करते थे उतनी कट्टरता से इस्लाम की आलोचना नहीं कर पाये। जैसे गांधी भी नहीं कर पाये। गांधी ने जितनी आलोचना की हिन्दू समाज की। उतनी मुसलमानों की कर ही नहीं पाये। प्रेमचंद गांधी जी के साथ थे। लेकिन प्रेमचंद ने कुछ कहानियां, जैसे ‘जिहाद’ लिखी, यह कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह आज के जिहाद की ठीक-ठीक प्रस्तुति है। लेकिन यह लिखी कैसे गई? जब मैंने खोज की तो पता चला कि 1924 में रावलपिंडी में भयानक दंगा हुआ था। मुसलमानों ने हजारों हिन्दुओं को कत्ल कर दिया। गांधी जी रावलपिंडी गये थे। गांधी वहां हिन्दुओं से कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें मुसलमान न बुलायें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रेमचंद ने यह कहानी 1928 में लिखी। वहां प्रेमचंद तर्क दे रहे हैं कि मेरा धर्म तो सूर्य है। तेरा धर्म तो दीपक है। इस्लाम तो दीपक है। दीपक लेकर मैं क्या करूंगा। वे दूसरा तर्क दे रहे हैं कि मैं तो श्री राम, कृष्ण और शिवाजी की संतान हूं, तुम मुझे धर्म बदलने को कह रहे हो। ये कहानी है प्रेमचंद की जिसकी किसी ने खोज ही नहीं की। इसी तरह की एक और कहानी है- अहिंसा परमो धर्म: जिसमें है कि एक मुसलमान मस्जिद में दु:खी होता है और गांव चला जाता है। उनके अनुसार प्राय: दोनों धर्म एक जैसे हैं। ऐसे ही एक उनकी ‘मंदिर और मस्जिद’ कहानी है। अहिंसा परमो धर्म: में एक प्रसंग है कि हिन्दू पंडित के यहां एक मुसलमान की मुर्गी आ जाती है। इस पर दंगा फैलाने की कोशिश होती है। लेकिन मुसलमान क्या करता है, मुसलमान हिन्दू औरत को उठाकर ले आता है और उससे शादी करना चाहता है। हिन्दू को वह दिखा रहे हैं कि मुर्गी मात्र आने से वह दुखी होता है और मुसलमान क्या कर रहा है, वह हिन्दू औरत को ही भगा कर ला रहा है। यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि दोनों संप्रदायों में अंतर क्या है। एक और कहानी है एक मुसलमान किसान है। तो उसकी मां हज जाने के लिए कहती है पर उसके पास पैसे नहीं हैं। इसके लिए मुसलमान अपनी एक गाय को बेच देता है। कोई पांच रुपए में उसे होता है तो एक लाला उसे पौने पांच रुपए दे रहा होता है। वह पौने पांच रुपए में उसे बेच देता है। उसकी मां उस लाला के पास गयी कि मुझे हज जाने के लिए कर्ज दे दो। लाला उसको कर्ज दे देता है। लेकिन वह ब्याज चुका नहीं पाता। अंत में जब वह आता है ब्याज चुकाने के लिए तो लाला कहता है, ब्याज तो तुम्हारा मेरे पास आ गया। उसने कहा, वह कैसे। तो वह कहता है तुमने जो गाय दी थी उसके बाद उससे बछिया हुई। फिर उसकी बछिया हुई। तो मैंने उसकी तीन पीढ़ियों के दूध से आठ सौ रुपए कमा लिये तो मैं तेरा ब्याज कैसे ले लूं। इस कहानी में देखिए, प्रेमचंद हिन्दू चरित्र को कितना ऊंचा ले जाते हैं। प्रेमचंद जी मनुष्यता को दोनों में जीवित रखते हैं। इस्लाम कितना क्रूर है फिर भी इस्लाम में अच्छा तत्व को भी दिखाते हैं। गांव का मुसलमान इतना खराब नहीं है जितना शहर का पढ़ा- लिखा मुसलमान खराब है। उन्होंने इस्लाम पर एक पूरा लेख लिखा कि मार्क्स मनुष्य की बराबरी के लिए जिम्मेदार नहीं है, जितना हजरत मोहम्मद जिम्मेदार है। वहां भी उन्होंने मार्क्स को नीचा दिखा दिया। उनके अनेक मुसलमान मित्र थे फिर भी उन्होंने अपने धर्म को जीवित रखा। इसको समझने की

जरूरत है।

चर्तुरसेन शास्त्री ने इस्लाम पर एक किताब लिखी थी, उसका उन्होंने बहुत विरोध किया?

इसके बारे में वे जानते नहीं थे। वह यह चाहते थे कि चूंकि स्वराज्य की लड़ाई थी, स्वराज्य के लिए दोनों को मिलकर लड़ना जरूरी था। इसीलिए गांधी जी ने बहुत चीजों की उपेक्षा कर दी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। धीरे-धीरे उन्होंने मोहम्मद साहब की जीवनी प्रकाशित करनी शुरू कर दी। पांच अध्याय के बाद मुसलमान उनसे आकर मिले और कहा कि इसको आप बंद कर दीजिए। गांधी जी ने कहा, यह बहुत बड़े स्कॉलर ने लिखी है। मैंने उसका गुजराती में अनुवाद किया है और आप इसे मना कर रहे हो। मुसलमान बोले- नहीं जी, अगली बार आप छापेंगे तो बुरा होगा और गांधी जी ने अगले अंक से उसे छापना बंद कर दिया। किसी भी मुसलमान को यदि आप मोहम्मद साहब की जीवनी सुनायें तो वह सुनने को तैयार नहीं है। गांधी जी ने जब ‘हरिजन’ निकाला तो उन्होंने वह हिन्दी और उर्दू दोनों में निकाला। उर्दू में चल नहीं रहा था तो तय किया कि उर्दू संस्करण बंद कर दें। फिर उन्होंने लिखा कि अगर उर्दू में बंद कर दूंगा तो हिन्दी में भी बंद कर दूंगा। तो इस तरह से पता चलता है कि गांधी जी के विचार कितने भ्रमपूर्ण थे। आज हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने फिर भी इस संतुलन को बनाकर रखा। मुसलमानों ने जितना हिन्दुओं के साथ अत्याचार किया उसको उन्होंने खूब लिखा। प्रेमचंद ने इतिहास का भरपूर उपयोग किया। प्रेमचंद ने लिखा है कि जो जाति इतिहास को भूल जाती है, उसका नाश हो जाता है। इसका कोई उपयोग ही नहीं रहता। उन्होंने दुर्गादास पर पूरी किताब लिखी है। प्रेमचंद भारतीय धारा से जुड़े बिना महान लेखक नहीं हो सकते थे। उनकी महानता का आधार यही है कि उन्होंने भारतीय आत्मा के लिए लिखा। वे भारतीय आत्मा की रक्षा करते हैं। भारतीय आत्मा की ज्योति को विकसित करते हैं। भारतीय आत्मा को प्रत्येक पाठक के मन में उतार देना चाहते हैं। चाहे वह कर्म हो, देशप्रेम हो। चाहे समाज सुधार हो। चाहे मनुष्य की एकता हो। चाहे संस्कृति की रक्षा का सवाल हो। उन्होंने पूरी पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ विस्तार से लिखा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय क्या हैं, ये तो ग्रेजुेएट तैयार करने के कारखाने हैं। प्रेमचंद इसलिए महान हैं क्योंकि वे समय के साथ सत्य को उद्घाटित करते हैं और उस समय का सत्य भारतीयता का सत्य है। यह भारतीयता का सत्य ही भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को ताकत देता रहेगा। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ‘ईदगाह’ कहानी से प्रेरणा मिली है उज्जवला के लिए। तो आप कल्पना करिए कि एक प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति उनकी कहानी से अनुप्राणित होकर देश में करोड़ों लोगों की मदद कर सकता है। इसी से समझ लीजिए कि प्रेमचंद की ताकत क्या है। प्रेमचंद की शक्ति क्या है। उन्होंने कहा था कि अगर यह काम एक हमीद कर सकता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता। ‘जिहाद’ कहानी में एक हिन्दू जिहाद के लिए अपना बलिदान दे सकता है तो हजारों हिन्दू बलिदान क्यों नहीं दे सकते? प्रेमचंद मेरी दृष्टि में कालजयी हैं। आने वाली पीढ़ी प्रेमचंद को साथ रखेगी तो भारतीय आत्मा बची रहेगी।

टिप्पणियाँ