|

हाल ही में आई पुस्तक ‘गांधी, लोहिया और दीनदयाल’ को पढ़ने के बाद लगता है कि भारतीय मनीषा ने इन तीनों ही हस्तियों को समग्र रूप में समझने की कोशिश नहीं की। संकीर्ण राजनीति की दुरभिसंधियों ने भारत को पिछली सदी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली शख्सियतों के तौर पर कम, एक-दूसरे या फिर तीसरे को राजनीतिक द्वंद्व के खांचे में फिट करके ही देखा और समझा। जबकि हकीकत कुछ और रही। प्रयाग नारायण त्रिपाठी ने इस पुस्तक में इन तीनों हस्तियों के वैचारिक दर्शन को ईमानदार निकष पर कस कर साबित किया है कि अगर तीनों के दर्शन को साथ लाया जाए, उन्हें समग्र रूप से देखा और उसके आधार पर विचार बनाया जाए तो भारत के नक्शे बदला जा सकता है। जिसमें कोई दरिद्रनारायण नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा और सबका उदय होगा…अंतिम व्यक्ति तक का…

गांधी, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने अपने प्रखर विचारों, भारतोन्मुखी सोच और पुरातन जड़ों के साथ आधुनिकता की मुकम्मल तलाश करने की जो कोशिश की है, वह उन्हें बाकी विचारकों से अलग बनाती है। गहराई से देखें तो तीनों की दृष्टि इन बिंदुओं पर एक समान है। गांधी जी ने भावी भारत की व्यवस्था के लिए 1909 में जिस पुस्तिका ‘हिंद स्वराज’ को लिखा था, इसके ठीक 56 साल बाद दिए अपने चार व्याख्यानों में दीनदयाल उपाध्याय उसी का विस्तार करते हैं। ‘एकात्म मानववाद’ के तौर पर विख्यात दीनदयाल उपाध्याय का यह विचार भारत को समझने, अपने सांस्कृतिक उत्स के सहारे ना सिर्फ भौतिक, बल्कि वैचारिक विकास की ओर प्रेरित करने की कोशिश करता है। लोहिया भी जब राम, शिव या कृष्ण की बात करते हैं या फिर सप्तक्रांति की बात करते हैं तो दरअसल वे भी भारतीयता की पारंपरिक, वैचारिक और भौतिक भूमि पर सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न विकास की ही बात करते हैं।

गांधी जब खुद को हिंदू कहते हैं तो वे दरअसल हिंदुत्व की उस सांस्कृतिक ताकत को स्वीकार करते हैं, जिसके सहारे भारतीयता की अजस्र धारा हजारों-हजार साल से अपनी यात्रा करते हुए यहां तक पहुंच पाई है।

गांधी राजनीति में रहते हुए भी एक हद तक मौजूदा राजनीति की कलाबाजियों से दूर थे। इसीलिए उनके राजनीतिक दर्शन में प्रवाह दिखता है, सहजता भी दिखती है। कई बार संत की तरह कोमलता भी नजर आती है। कुछ विचलनों को छोड़ दें, मसलन खिलाफत आंदोलन को समर्थन की बात हो या फिर भगत सिंह की रिहाई की अपील हो या फिर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन का प्रसंग, गांधी के संकल्पों और सोच में उस भारतीय नागरिक का विकास केंद्र में है, जो हाशिए पर है, जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, जिसे वे दरिद्रनारायण कहते हैं। लोहिया चूंकि सीधे राजनीति में थे, आधुनिक राजनीति के तौर-तरीकों के बीच उन्हें अपनी राह बनानी थी, इसलिए वे कई बार गांधी की तरह संत नहीं दिखते। उनमें गांधी जैसी विनम्रता नहीं दिखती। क्षुब्ध होने पर वे गांधी की तरह अनशन नहीं करते, बल्कि खुलकर मैदान में आ जाते हैं। संसद में तीन आने बनाम 25,000 की बहस इसी का विस्तार है।

लोकसभा में लोहिया 1963 में पहुंचे और उन्होंने जैसे लोकसभा की बहसों को जनोन्मुखी बना दिया। तब संसद की बहसों के केंद्र में जो आम आदमी आया, वह दरअसल गांधी का ही दरिद्र नारायण था। चूंकि दीनदयाल को संसद पहुंचने का मौका नहीं मिला, इसलिए संसदीय बहस में उनका सीधा कोई योगदान नहीं बन पाया, लेकिन अपने वैचारिक दर्शन में वे जिस अंत्योदय की बात करते हैं, उसके केंद्र में भी वही आम आदमी है, जो गांधी का दरिद्रनारायण है और लोहिया का सामान्य इनसान है जिसके लिए रोजाना तीन आने भी मयस्सर नहीं। 20वीं सदी के साठ के दशक में जब लोहिया ने लोकसभा में ‘तीन आने बनाम 25,000’ की बहस चलाई थी, उस समय एक आम भारतीय बमुश्किल रोजाना तीन आने कमा पाता था, जबकि तब प्रधानमंत्री का रोजाना का खर्च 25,000 रु. था। गांधी जहां हिंद स्वराज में दरिद्रनारायण की रोटी में भगवान का अंश देखते हैं, वहीं लोहिया इसमें समाजवाद का विस्तार देखते हैं। लेकिन पं. दीनदयाल उपाध्याय इससे भी आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि बिना संस्कृति पर विचार किए स्वराज का कोई अर्थ नहीं। अगर इसे सही अर्थों में विस्तारित किया जाए तो एकात्म मानववाद उस सांस्कृतिक रामराज का ही व्याख्यायित रूप है। लोहिया की तकरीरें हों या फिर दीनदयाल उपाध्याय का विराट दर्शन, सबके मूल में इसी का विस्तार है।

गांधी और पं. दीनदयाल के विचारों में एक जगह और समानता नजर आती है। महात्मा और दीनदयाल जी धर्म और राजनीति में साम्यता के मुद्दे पर एक हैं। दोनों ही धर्म को पश्चिमी ‘रिलिजन’ के अर्थ में नहीं लेते। 1916 में मद्रास में स्वदेशी पर भाषण देते हुए गांधी ने कहा था, ‘‘मेरे लिए धर्मरहित राजनीति शव के समान है जिसे दफना देना ही उचित है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि राजनीति को धर्म से विछिन्न कर देने का प्रयत्न नहीं किया गया होता, जैसा कि आज हो रहा है तो जिस हद तक राजनीति का आज पतन हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, वह उस हद तक न गिरती।’’ दीनदयाल जी भी गांधी के इस विचार की ही तरह धर्म को राजनीति के लिए जरूरी मानते हैं। उनके अनुसार बिना धर्म के राजनीति में सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लोहिया तो इससे भी आगे की बात कहते हैं, ‘‘आज धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म श्रेयस की उपलब्धि का प्रयत्न करता है। राजनीति बुराई से लड़ती है। जब धर्म में बुराइयां आ जाती हैं, तो वह झगड़ालू बन जाता है। जब राजनीति बुरी लगती है, मुर्दा होकर श्मशान शांति बन जाती है।’’ गांधी जी ने एक जगह कहा है, ‘‘मेरे राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार और सामाजिक विचार एक ही वृक्ष की अलग-अलग शाखाएं हैं। लेकिन कोई मूर्ख या भीरू यदि धर्मरूपी हीरा बेचकर राजनीतिक कंकड़ लेने लगे तो क्या मैं अपना धर्म छोड़ दूं।’’ दीनदयाल उपाध्याय भी इसी तरह राजनीति को संयमित करने के लिए धर्म को केंद्रीय मानते थे। उनकी विचारधारा प्रलोभनों के सहारे कन्वर्जन के विरोध में थी तो गांधी भी ऐसा ही सोचते थे। गांधी जहां हिंदू-मुस्लिम एकता की बात करते रहे, वहीं लोहिया भी दीनदयाल की तरह मानते थे कि देश के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही हैं। इसलिए दोनों एक ही हैं। शायद विचारों की यही एक सरणी है, जिसकी वजह से दोनों भारत-पाक के विभाजन को कृत्रिम मानते रहे।

उल्लेखनीय बात यह है कि अस्पृश्यता, जाति प्रथा, ट्रस्टीशिप, हर हाथ को काम, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, ग्रामोदय, अंत्योदय, लघु-कुटीर उद्योगों का विकास, ग्राम स्वराज, गोवंश संरक्षण, साधनों की पवित्रता, शिक्षा और संस्कृति, मातृभाषा आदि विषयों के संबंध में गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी के विचारों में समानता खूब दिखती है। तीनों हस्तियों का उद्देश्य चूंकि मानवता की सेवा, प्रमुख है, इसलिए इनके विचारों में राजनीति राष्ट्रसेवा का साधन है, जिंदगी का लक्ष्य नहीं। गांधी को छोड़ दें तो लोहिया ने समाजवादी मंच से हिमालय बचाओ, तीर्थों की स्वच्छता, गंगा-यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने, रामायण मेला आदि का अभियान चलाया, मातृभाषाओं को ताकत दिलाने के लिए आंदोलन किया, वहीं दीनदयाल जी ने संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व, अधिकतम और न्यूनतम आय के विषयों को जनसंघ के मंच पर रखा। यानी समाजवादी मंच पर लोहिया ने उन बातों को रखा, जो जनसंघ के लक्ष्यों में शामिल थे तो जनसंघ के मंचों से दीनदयाल ने समाजवादी लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। मानवता की सेवा के लिए दोनों ने अपने वैचारिक दर्शन में इन अर्थों में देखें तो लचीलापन दिखाया। शायद यही वजह है कि दोनों को लेकर सबसे उल्लेखनीय विचार डॉ. मुरली मनोहर जोशी के हैं। उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था, ‘‘सिद्धांतों की दृष्टि से डॉ. लोहिया और दीनदयाल जी एक-दूसरे के पूरक थे। सामान्यत: माना जाता है कि दीनदयाल जी राष्ट्रवादी मंच के समाजवादी विचारक थे।’’दुनिया जानती है कि लोहिया समाजवादी होते हुए भी गांधी के भक्त थे। इस लिहाज से देखें तो दीनदयाल के विचार भी गांधी के विचारों से मिलते हैं। तीनों ने निष्काम राजनीतिक धर्म की जो परिभाषा देश को दी है, देश का कल्याण उसी विचार पर चलकर हो सकता है। इसे पहली बार 1963 में डॉ. लोहिया ने समझा और गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत दिया जिस पर चलकर 1967 में जनसंघ और समाजवादी दलों के बीच वैचारिक और राजनीतिक सहयोग शुरू हुआ जिसने भारतीय इतिहास को ही बदलकर रख दिया, जब देश में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। यह गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी के बीच की वैचारिक समानता ही रही कि 1974 के छात्र आंदोलन में समाजवादी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर मोर्चा संभाला। 1977 के आम चुनाव में समाजवाद और राष्ट्रवाद के मेल की वजह से ही इंदिरा गांधी की अगुआई वाली केंद्रीय सत्ता को शिकस्त दी जा सकी। उमेश चतुर्वेदी

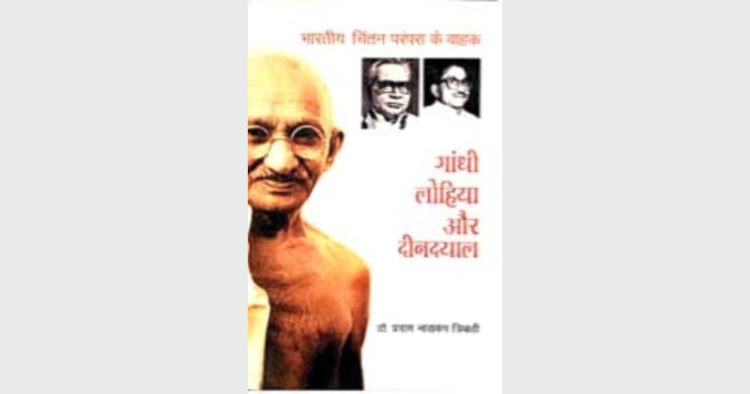

पुस्तक का नाम : गांधी, लोहिया और दीनदयाल

लेखक : डॉ. प्रयाग नारायण त्रिपाठी

प्रकाशक : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली

पृष्ठ : 190

मूल्य : रु. 225/-

टिप्पणियाँ