कार्तिक हे सखि पुण्य महीना

|

कार्तिक हे सखि पुण्य महीना

साल के बारह महीनों के भिन्न-भिन्न रूप रंग और रस होते हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ प्रकृति का रंग बदलता है। मनुष्य भी प्रकृति का ही अंग है, इसलिए उन्हीं रंगों में रंग जाता है। माघ और फाल्गुन बंसत-ऋतु के कारण मनभावन और उमंग का, सावन-भादों वर्षा ऋतु के कारण मन में राग और रंग भरते हैं, जीव-जन्तु, पेड़-पौधों की प्रजनन क्रिया बढ़ती है। कार्तिक मास को पुण्य महीना कहा गया है। इस माह के पूर्व आश्विन का महीना आता है, जब देवी पूजा और दशहरा से वातावरण पवित्र होता है। कार्तिक के प्रारंभ होते ही विभिन्न पूजा प्रारंभ हो जाती है।

आश्विन माह में दादी अधिक सक्रिय हो जाती थीं। हर दिन एक त्योहार, एक व्रत वाला समय प्रारंभ होता था। सर्वप्रथम वारिश के कारण घर की छत और आंगन दरवाजे की टूट-फूट को जोड़ने का कार्य होता था। पूजा-पाठ के लिए घर को भी दुरुस्त होना आवश्यक। सर्दी का मौसम प्रारंभ होने वाला होता था। इसलिए रजाईयों की मरम्मत और धुनाई-सिलाई। धान का एक प्रकार 'साठी' होता था। खेत से वह फसल कटकर आ जाती। दरवाजा भर जाता। गेहूं और अन्य दलहन फसल की बुआई प्रारंभ हो जाती। दादी की व्यस्तता के क्या कहने। अपनी व्यस्तता की बोझिलता को वे गीत की पंक्तियां गुनगुनाती हुई घटातीं-

'कार्तिक हे सखि पुण्य महीना,

सब सखि गंगा स्नान हे

सब सखि पहिरे राम,

पाट पटम्बर हम धनि

लुगड़ी पुरान हे।'

कार्तिक माह में गंगा सेवन का भी विधान बना है। बड़े-बुजुर्ग गंगा किनारे ठहरकर ही पूरे माह गंगा सेवन करते आए हैं। गंगा सेवन का विधान बनाने वालों की दूर दृष्टि रही है पहली बात कि बड़े-बुजुर्गों को घर से एक माह बाहर रहने का अवसर मिले। दूसरी कि सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का दुगुना लाभ मिले, यदि कोई गंगा का संग-साथ हो। तीसरी बात कि कई गांवों के लोग इकट्ठे होकर अपना दु:ख-सुख बांट सकें। गंगा किनारे रहकर स्वास्थ्य लाभ हुआ। दादी भी गंगा सेवन जाती थीं। जाने के पूर्व मां और चाची को ढेर सारे निर्देश दे जातीं। कार्तिक मास में पड़ने वाले सभी त्योहारों के विधि-विधान स्मरण दिला जातीं। दीवाली तो दीवाली थी ही। छोटी दीवाली, बड़ी दीवाली और बासी दीवाली भी मनाने का विधि विधान। धनतेरस से ही त्योहार प्रारंभ हो जाते थे। कुबेर और धन्वंतरी का जन्म दिन है धनतेरस। इस दिन कोई न कोई धातु खरीदने का विधान बना है। सोना-चांदी, पीतल, तांबा, अपनी-अपनी जरूरतों और हैसियत के अनुसार कुछ भी खरीदना। दादी उस दिन खरीदे हुए बर्तन को शुभ मानती थीं। चौथ के दिन 'यमदीय' निकाला जाता था। रात्रि को सबके साथ लेने के बाद दादी एक दीप जलाती थीं। उसमें सात अन्न के सात दाने रखतीं। दीप किस सोच का व्यवहार था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दादी बड़े मनोयोग से उस दीप को जलाती थीं।

वे अपनी बहुओं को समझातीं-'यमदीय जलाना मत भूलना।' दादी के गंगा सेवन जाने पर कहीं मां वह दीप जलाना भूल गई तो पूछिए मत। दादी को मालूम हो जाए, दादी साल भर में कुछ अशुभ घटने की आशंकाओं से घिर जातीं। दीवाली की शाम के लिए भी अनेक हिदायतें होती थीं। तेल पेड़वाने, दीया मंगवाने, बाती बांटने से लेकर दीया जलाने वाले स्थानों के नाम नहीं भूलतीं दादी। पूजा घर, तुलसी चौरा, बैगन बाड़ी, कुंआ, घर में जितने भी बंटखाड़े थे उन्हें इकट्ठा करके उन पर, तराजू, ओखली-मूसल, कूड़ खेत, ब्रह्यस्थान, नदी, तलाब, सबके लिए दीप। बार-बार स्मरण कराती दादी। मां भी रट लेतीं। फिर दादी कहतीं-'सबके सो जाने पर दरिद्र का भगाना मत भूलना।' वह क्या होता है?' मैं पूछती।

दादी कहतीं-'दीवाली की रात लक्ष्मी को जगाकर घर में प्रवेश करवाना है और दरिद्र (गरीबी-अभाव) को दूर भगाना है। रात्रि को बुझे हुए उकियारी के तार से डगरा या सूप पीटते हुए घर की परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा के साथ-'लक्ष्मी जागे, दरिद्र भागे बोलना पड़ता है।'

दीवाली के बाद वाली रात्रि 'वासी दीवाली' होती थी। उस शाम, पिछली रात्रि में जलाए गए दीयों में बचे हुए तेल को इकट्ठा कर पुन: दीप जलाना। दीवाली के दूसरे दिन माल मवेशियों के भी त्योहार। उन्हें नयी रंगीन रस्सियां डालना और अच्छी तरह नहलाना, उनके शरीर पर मक्खन की मालिश और उपरांत उन्हें अच्छा भोजन करवाना। एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ होता था, उसे मवेशियों को खिलाया जाता था। उसी दिन घर में काम करने वाली महिला दरवाजे पर गोबर से कुछ चित्र बनाती थी। घर की मालकिन उसकी पूजा करती थीं और बनाने वाली मजदूर महिला को नेग देती थी। किसी-किसी में भैंस और सुअर का 'डहरा' खेला जाता था।

तीसरे दिन तो भाई-दूज जैसा प्रमुख त्योहार। भिन्न-भिन्न प्रकार से मनाया जाने वाला मनोहारी त्योहार। भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना से परिपूर्ण त्योहार। भाई को बहन द्वारा टीका लगाना और नेग पाना-

'जीअहू रे मोरे भइया,

जीओ भैया लाख वारिसे हो ना।'

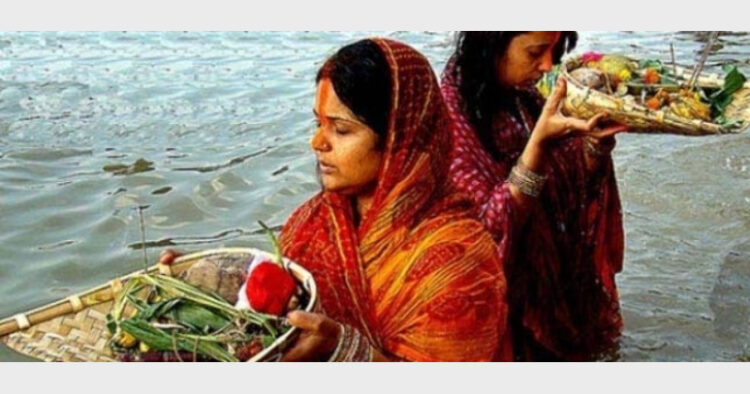

फिर तो प्रारंभ हो जाता था चार दिनों का छठ पर्व। सूर्य पूजा। प्रथम दिन नहा-खान, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सांझ का अर्घ्य और चौथे दिन सुबह का अर्घ्य। सामाजिक समरसता का त्योहार। हर जाति, हर संप्रदाय के लोग सम्मिलित हो जाते छठ पूजा में। डूबते सूर्य की अराधना और फिर सुबह-सुबह उगते सूर्य की आराधना। किसी जलाशय में खड़े होकर दो दिनों के उपवास के बाद व्रती स्त्री-पुरुष द्वारा सूर्य को अर्घ्य देना । 'तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा' भाव से अर्र्घ्य देना।

'अन्न धन लक्ष्मी हे दीनानाथ, अहंई के देल।

देवे के देलिअतई हे दीनानाथ, छीनी जनि लिउ“

दादी छठ में गाए जाने वाले गीत दुहराती रहती थीं। इतने बड़े त्योहार के बाद भी कार्तिक माह के आठ दिन बाकी रहते थे। अष्टमी को गाय की पूजा, (गोपाष्टमी) नौमी को अक्षय नौवीं (आंवले के वृक्ष की पूजा) ग्याहरवीं को देवठान एकादशी। कार्तिक पूर्णिमा तो गंगा स्नान और गंगा किनारे दीप जलाने के लिए निर्धारित है ही। कार्तिक महीने में आमिष (मांसाहारी) खाना वर्जित होता था। दीयों का महत्त्व होता है कार्तिक मास में। 'तमसो मा त्योतिर्गमय' के लक्ष्य को लोक-जीवन में धारण करने का अवसर देता है कार्तिक मास। तभी तो बच्चे के जन्म पर किसी महिला द्वारा बच्चे की सुन्दरता का राज पूछे जाने पर वह कहती है-

'कार्तिक मास गंगा नहइली, सूरूज गोर लागली हे

अम्मा व्रत कइली एतवार, बालक बड़ा सुन्दर है।'

इन गीतों को गाकर ही दादी गर्भवती बहुओं को गर्भ काल के नियम, खान-पान की सीख देती थीं। कार्तिक मास का महत्त्व वर्तमान जीवन के लिए ही नहीं, भविष्य (अगली पीढ़ी) सुधारने के लिए भी है।

टिप्पणियाँ