25 जून, 1975 को जब भारत पर आपातकाल थोप दिया गया, तब संविधान के मूलभूत अधिकार निलंबित कर दिए गए। प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया। यह ऐसा समय था जब लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की देहरी पर मौन पसरा था और सत्ता निरंकुशता के चाबुक फटकार रही थी।

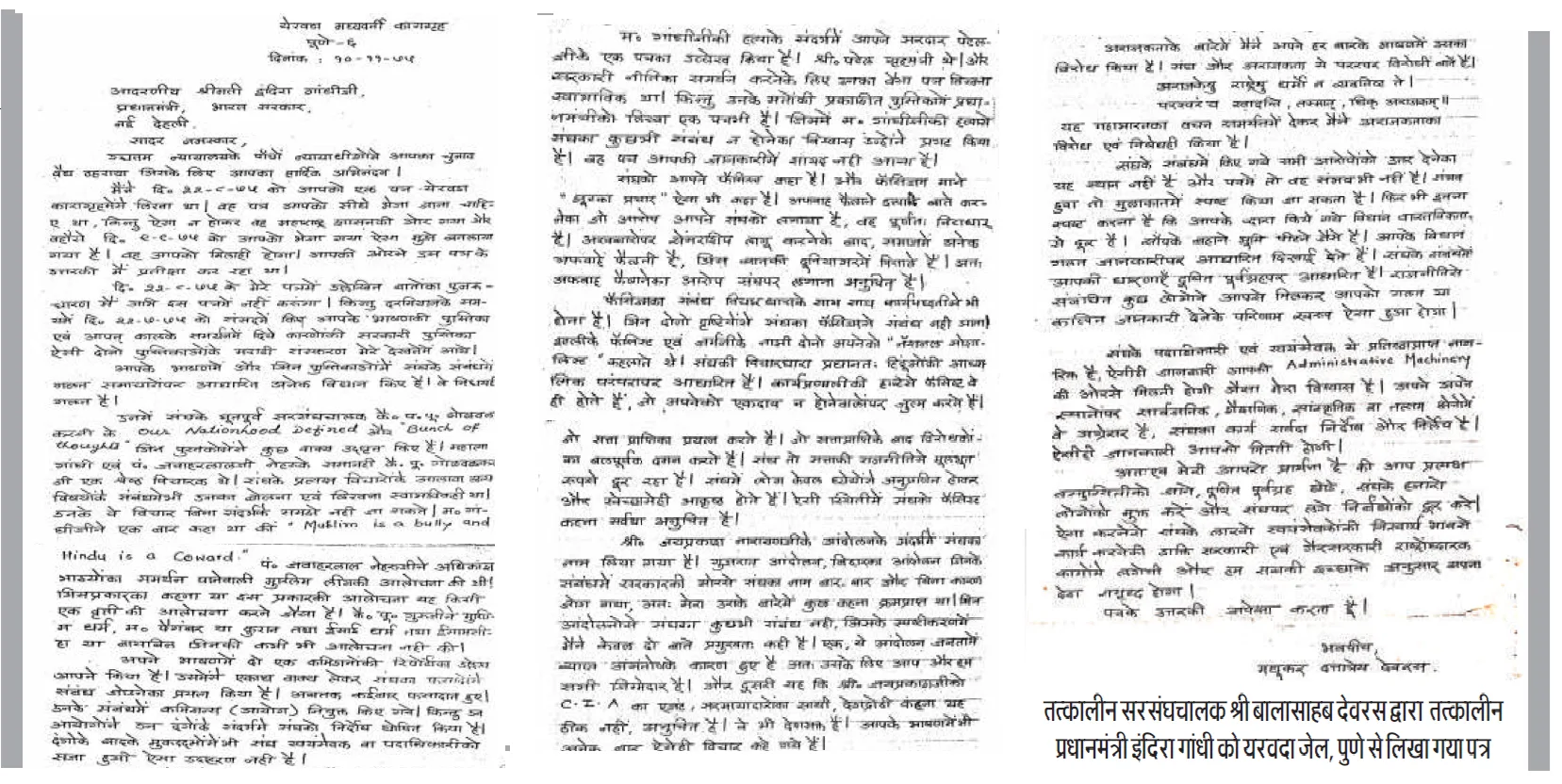

ऐसे विकट समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह कोई नई बात नहीं थी, संघ इससे पहले भी प्रतिबंध झेल चुका था और हर बार बिना प्रतिशोध के, विवेक और आत्मसंयम के साथ स्थिति का सामना करता रहा। लेकिन इस बार विशेष बात यह थी कि संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने पुणे के यरवदा कारागृह से सीधे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखा।

यह पत्र केवल संवाद का माध्यम नहीं था, बल्कि उस सत्ता को सत्य का दर्पण दिखाने का साहसिक प्रयास भी था, जो स्वयं को लोकतंत्र का रक्षक कह रही थी।

जब इस पत्र को विस्तार से, संदर्भ सहित और गंभीर दृष्टि से पढ़ा जाता है, तो स्पष्ट होता है कि पत्र का आरंभ ही हल्के कटाक्ष के साथ होता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में एक गहरी नैतिक दृढ़ता का प्रतीक बन जाता है।

इस पत्र में इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को वैध ठहराने को लेकर बधाई दी जाती है, जो वास्तव में इंदिरा गांधी के लिए खुशी नहीं, बल्कि गहरी टीस का कारण था, क्योंकि अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा पारित सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कहा गया था कि वे लोकसभा में सांसद के रूप में बनी रह सकती हैं और सदन में उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन वे इसकी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकतीं या सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकतीं। वे सांसद के रूप में कोई पारिश्रमिक भी नहीं ले सकतीं।

इंदिरा चाहती थीं कि उनके निर्वाचन को रद्द करने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और उसके अगले ही दिन बौखलाई इंदिरा ने देश पर आपातकाल थोप दिया।

इस खीझ को ‘अभिनंदन’ से सींचता हुआ पत्र आगे बढ़ता है। बालासाहब देवरस इस पत्र में न केवल संघ पर लगाए गए आरोपों को तर्क के साथ खंडित करते हैं, बल्कि श्रीमती गांधी के भाषणों में उभरने वाली तथा बाद में सरकारी पुस्तिकाओं में प्रकाशित होकर समाज में प्रसारित होने वाली उस वैचारिक अस्पष्टता को भी उजागर करते हैं जिसमें संघ को ‘फासीवादी’ कहकर बदनाम किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि फासीवाद का स्वरूप क्या होता है। उन्होंने लिखा ‘वह सत्ता जो समाजवाद का मुखौटा पहनकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलती है, विपक्ष को मिटाने का प्रयास करती है, प्रेस पर सेंसरशिप थोपती है और असहमति को अपराध बना देती है।’ इस कसौटी पर देखा जाए तो बालासाहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि ‘फासीवाद’ का वास्तविक रूप सत्ता की उसी राजनीति में था, जो उस समय कांग्रेस की नीति बन चुकी थी।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नेहरू और इंदिरा ‘समाजवाद’ के जिस ‘बिल्ले’ को बड़े गर्व से अपनी राजनीति के कुर्ते पर टांकते रहे, उसके फासीवादी स्वरूप को बालासाहब एक झटके में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बेपर्दा कर देते हैं।

उन्होंने पत्र में गांधीजी की हत्या के संदर्भ में सरदार पटेल के उस पत्र का उल्लेख किया, जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है। किन्तु उन्होंने पटेल के संवाद का वह हिस्सा भी सामने रखा, जिसे सत्ता ने जान-बूझकर छिपा लिया था। वह पत्र, जिसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा था कि गांधीजी की हत्या के षड्यंत्र में संघ का कोई हाथ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने केवल आरोप का खंडन नहीं किया, बल्कि यह भी उजागर किया कि सरकार द्वारा कैसे आधा सच प्रस्तुत कर भ्रम फैलाया जा रहा है।

संघ को मुसलमानों और ईसाइयों के विरोधी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश का भी देवरस जी ने तार्किक उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ की आलोचना, यदि कहीं हुई भी है, तो वह किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कुछ मानसिकताओं और राजनीतिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में हुई है, और यदि इसी तर्क पर संघ को सांप्रदायिक कहा जाए, तो नेहरू और गांधी के कथनों की व्याख्या भी उसी दृष्टि से करनी पड़ेगी।

पत्र में एक और गंभीर विषय था- लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर की गई टिप्पणियों का विरोध। श्रीमती गांधी द्वारा जेपी को ‘सीआईए एजेंट’ और ‘देशद्रोही’ कहे जाने पर देवरस जी ने असहमति जताते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया। यह एक साहसी वक्तव्य था, जो यह बताता है कि विरोध की संस्कृति को संघ ने न केवल समझा, बल्कि सम्मान भी दिया।

इस पत्र की भाषा कहीं से भी डर या दबाव में लिखी नहीं लगती। वह संयमित है, परन्तु प्रखर है। आलोचनात्मक है, परन्तु मर्यादित है। यही संघ की कार्यशैली और सोच को दर्शाती है, जहां विरोध का अर्थ अशोभनीय आक्रोश नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण असहमति होता है।

यह पत्र वास्तव में उस समय के भारत की अंतरात्मा की आवाज है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह बताता है कि जब लोकतंत्र की आवाज कुचली जाती है, तब भी ऐसे संस्थान होते हैं जो बिना हथियार उठाए, केवल शब्दों और विचारों के बल पर सत्ता से संवाद करते हैं। और यही संवाद, समय के साथ इतिहास बनता है।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस पत्र को उसके वास्तविक संदर्भ में समझा जाए। यह दस्तावेज है, भारतीय लोकतंत्र के एक अंधेरे दौर में नैतिक प्रतिरोध का। और जब भी कोई यह कहे कि “संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था”, तो इतिहास के साक्ष्य सामने कहे जाने चाहिए।

क्योंकि सत्य यही है कि संघ ने कभी ‘तानाशाही’ का समर्थन नहीं किया, संघ ने लोकतंत्र की छाती पर चढ़ बैठी परिवारवादी राजनीति की तानाशाही प्रवृत्ति को पूरे साहस और स्पष्टता के साथ आईना दिखाया था।

X@hiteshshankar

टिप्पणियाँ